Winner 1998

GMR Effekt

Weitere Details

Lebensläufe

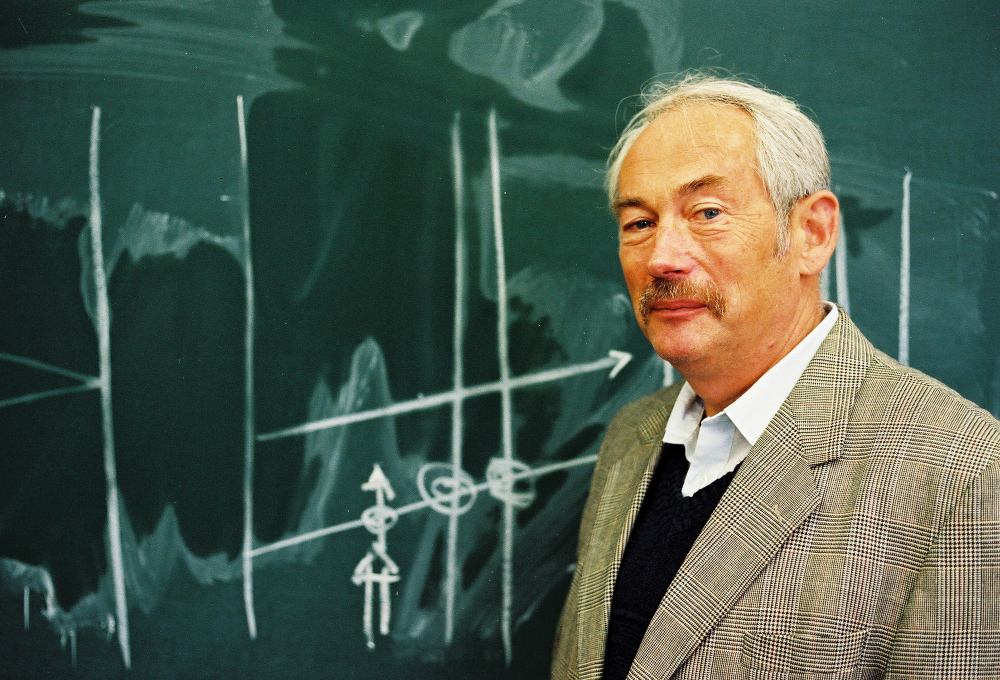

Prof. Dr. rer. nat. Peter Grünberg

- 18. Mai 1939

- geboren in Pilsen (Tschechische Republik)

- 1946

- Emigration nach Lauterbach/Hessen

- 1946 – 1959

- Schule, Abitur in Lauterbach

- 1959 – 1963

- Studium der Physik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main; Vordiplom 1962

- 1963 – 1969

- Studium der Physik an der Technischen Universität Darmstadt Diplom 1966 Promotion 1969

- 1969 – 1972

- Postdoktorandenstudium Carleton University in Ottawa / Canada

- seit 1972

- Forschungszentrum Jülich; Institut für Festkörperforschung (IFF)

- 1984

- Habilitation an der Universität zu Köln

- 1984 – 1985

- Forschungsaufenthalt Argonne National Laboratory, Dept. for Materials Science and Technology, Argonne, Ill. USA

- 1992

- Professur an der Universität zu Köln

- 2004

- Emeritierung

Ehrungen:

- 1994

- APS International Prize for New Materials

- 1994

- IUPAP Magnetism Award

- 1996

- Technologiepreis der „Freunde und Förderer der KFA“

- 1997

- Hewlett Packard Europhysics Prize gemeinsam mit A. Fert, Paris und S. Parkin, Almaden

- 1998

- Deutscher Zukunftspreis

- 2002

- Ehrendoktor Dr. rer. nat. h.c. der Ruhr-Universität BochumAuswärtiges Wissenschaftliches Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft

- 2003

- Ritter-von-Gerstner-Medaille der Sudentendeutschen Landsmannschaft

- 2004

- Manfred von Ardenne-Preis für Angewandte Physik der EFDS (European Society of Thin Films), Dresden

- 2006

- Europäischer Erfinder des Jahres, Auszeichnung der Europäischen Kommission und des Europäischen Patentamts

- 2007

- Stern-Gerlach-Medaille der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG)

- 2008

- Großes Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

Kontakt

Projektsprecher:

Prof. Dr.rer. nat. Peter Grünberg

Forschungszentrum Jülich GmbH

Wilhelm-Johnen-Straße

52425 Jülich

Tel.: +49 (0) 2461 / 61 32 86

Fax: +49 (0) 2461 / 61 44 43

Pressekontakt:

Dr. Ulrich Breuer

Stabsstelle Öffentlickeitsarbeit

Forschungszentrum Jülich GmbH

52425 Jülich

Tel.: +49 (0) 2461 / 61 46 61

Fax: +49 (0) 2461 / 61 46 66

Beschreibung der Institute und Unternehmen zu ihren nominierten Projekten

Grundlagenforschung mündet in technologische Anwendung

Ein Klick auf die Maus, die Scheibe dreht sich, der Arm schwenkt herüber: Binnen Millisekunden findet der Lesekopf sein Zielsegment auf der Festplatte und decodiert das magnetische Flickenmuster, das er vorfindet, wieder zurück in Texte, in Videoclips, in Opern von Mozart.

Auf Festplatten in Computern, auf Disketten und Magnetbändern werden große Datenmengen gespeichert - oder besser: codiert. In den Speichermedien sind die Daten in einem Meer von Ja-Nein-Schaltern verschlüsselt. Jeder Schalter ist ein winziger magnetischer Bereich. Die Gesamtheit aller Schalter: ein gigantisches Flickenteppichmuster. Um der Inflation der weltweit anfallenden Datenmengen Herr zu werden, müssen die gespeicherten Daten immer enger zusammenrücken. Es ist zu erwarten, daß in den wenigen Jahren, bis zum Ende des Jahrhunderts, die technisch realisierbaren Speicherdichten zehnmal höher als heute sein werden. Doch diese Daten verwandeln sich erst zu verwertbarer Information, wenn sie nicht nur gespeichert, sondern auch ausgelesen werden können. Entsprechend zunehmender Speicherdichte steigen die Anforderungen an die „lesende“ Sensortechnik. Besonders „scharfsichtige“ Sensoren müssen hierfür entwickelt werden.

Den Weg zur technologischen Anwendung ging eine Erfindung des Physikers, Prof. Dr. Peter Grünberg, vom Institut für Festkörperforschung des Forschungszentrum Jülich. Die Grundlagenforschungen von ihm und seinen Mitarbeitern, an magnetischen Materialien, führten zu neuartigen Schichtstrukturen, die für höchstempfindliche Sensoren benutzt werden können. Das präzise Lesen außerordentlich hoher Dichten magnetisch gespeicherter Daten wird mit ihnen möglich. Nachdem das Patent auf Grünbergs Erfindung seit Ende der 80er Jahre sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten angemeldet ist, wurden große und namhafte Computer- und Festplattenhersteller wie IBM und Siemens auf die Erfindung aufmerksam: Lizenzverträge ermöglichen ihnen, auf Grundlage der Grünbergschen Erfindung hochsensitive Magnetfeldsensoren zu produzieren.

Magnetische Schichtstrukturen, die derartiges leisten, bestehen aus mindestens drei Stockwerken. Das erste und dritte Stockwerk ist jeweils ein ferromagnetisches Material, wie Eisen oder Kobalt. Getrennt sind diese beiden durch eine Zwischenschicht - beispielsweise aus Chrom oder Kupfer -, die nur aus wenigen atomaren Lagen besteht, so daß diese Zwischenschichtdicke in Millionstel von Millimetern gemessen wird. Trotz der trennenden Zwischenschicht können die beiden ferromagnetischen Ebenen miteinander „kommunizieren“: Ihre magnetischen Ausrichtungen sind miteinander verkoppelt.

Als erstmalig vor mehr als 20 Jahren damit begonnen wurde, solche „Sandwiches“ aus magnetischen und nichtmagnetischen Schichten zu untersuchen, fand man zunächst, daß die Magnetisierungen, in der oberen und unteren Schicht, beide stets in dieselbe Richtung zeigen. Es erschien naheliegend, als Erklärung ferromagnetische Brücken anzunehmen, die über die Zwischenschicht hinweg das erste und dritte Stockwerk verbinden sollten.

Für Aufregung sorgte daher Grünbergs Entdeckung, daß im Sandwichsystem Eisen-Chrom-Eisen bei gewissen Chromdicken die Magnetisierungen in den Eisenschichten entgegengesetzt ausgerichtet sind. Zeigte die untere etwa von links nach rechts, so die obere von rechts nach links. Für andere Zwischenschichtdicken konnten auch Kopplungen registriert werden, die zu einer senkrechten Stellung der Magnetisierungen zueinander führen. Die Art der Kopplung - parallel, antiparallel oder senkrecht - wechselt („oszilliert“) zwischen diesen drei Möglichkeiten bei Änderung der Zwischenschichtdicke. Zwei atomare Lagen Chrom mehr oder weniger lassen das System etwa von der parallelen in die antiparallele Stellung springen.

Der technisch interessante Clou liegt in einer physikalischen Besonderheit bei antiparalleler Magnetisierungsausrichtung. Die Schichtstruktur zeigt einen Riesenmagnetowiderstandseffekt: Der elektrische Widerstand des Schichtmaterials ist gegenüber dem Fall paralleler Magnetisierung stark erhöht. Bei antiparalleler Magnetisierung wird die Bewegung der Elektronen vermehrt durch Streuprozesse gestört, was sich als Widerstandserhöhung des Materials bemerkbar macht. Als Rekordwert konnte bei Schichtungen aus Kobalt und Chrom fast eine Verdoppelung des Widerstands bei Zimmertemperatur gemessen werden. Die Kräfte, die die magnetische Ober- und Unterschicht miteinander verkoppeln, sind außerordentlich klein; sie liegen im Promillebereich der Kräfte, die in einer einzelnen Schicht den Ferromagnetismus tragen. Es genügen daher schwache äußere Magnetfelder, um die antiparallele Kopplung aufzuheben und beide Schichtmagnetisierungen parallel zum äußeren Feld auszurichten. Da bei paralleler Magnetisierung die elektronische Bewegung ungestörter verläuft, führt eine kleine, äußere Ursache für den elektrischen Widerstand zu einer großen Wirkung. Eben dies ist das Charakteristikum eines empfindlichen Sensors.

Informationen und Kontakt zum Deutschen Zukunftspreis unter:

Internet: www.deutscher-zukunftspreis.de

Das Vorschlagsrecht zum Deutschen Zukunftspreis obliegt den führenden deutschen Einrichtungen aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie Stiftungen.

Gebärdensprache

Gebärdensprache

Leichte Sprache

Leichte Sprache