Winner 2003

Flüssigkristalle

Fernsehzuschauer erwarten von TV-Bildern besondere Qualitäten: Das Bild muss hell, der Kontrast hoch sein und rasche Bewegungen sollen natürlich wirken. Wie lassen sich diese Anforderungen bei neuen großformatigen Flachbildschirmen erfüllen?

Das Ergebnis langen Experimentierens

Die hohen Qualitätsansprüche an das Fernsehbild konnten bisher nur die klassischen Bildröhren-Fernsehgeräte erfüllen. Seit Kurzem sind jedoch die ersten großformatigen Fernseher auf Flüssigkristall-Basis auf dem Markt – und beeindrucken durch eine gute Bildqualität.

Weitere Details

Lebensläufe

Dr. rer. nat. Kazuaki Tarumi

- 17.3.1953

- geboren in Ehime in Japan

- 1972 – 1978

- Studium der Physik an der Waseda University in Japan

- 1976

- Abschluss Bachelor of Science/Physics an der Waseda University in Japan

- 1978

- Abschluss Master of Science/Physics an der Waseda University in Japan

- 1978 – 1980

- Stipendiat des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes an der Universität Bremen

- 1980 – 1987

- Wissenschaftlicher Assistent in einer Forschungsgruppe im Fachbereich Physik an der Universität Bremen

- 1985

- Promotion

- 1987 – 1990

- Associate Professor an der Gunma University, Japan

- 1990

- Laborleiter in der Flüssigkristallforschung/Physik der Merck KGaA, Darmstadt

- seit 1998

- Abteilungsleiter in der Flüssigkristallforschung/Physik der Merck KGaA, Darmstadt

Ehrungen:

- 1996

- Best Paper Award der SID (Society of Information Display)

- 1997

- Merck Liquid Crystals Award

- 2003

- Merck Innovation Award

Dr. rer. nat. Melanie Klasen-Memmer

- 17.10.1967

- geboren in Alf / Mosel

- 1986

- Abitur

- 1986 – 1992

- Studium der Chemie an der Universität Kaiserslautern

- 1992 – 1995

- Stipendiatin der Graduiertenförderung des Landes Rheinland-Pfalz

- 1995 – 1997

- Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Chemie der Universität Kaiserslautern

- 1996

- Promotion

- 1998 – 1999

- Postdoktorandin bei der Merck KGaA, Darmstadt; Mitarbeit in einem Forschungsprojekt des Japanischen Ministeriums für Industrie und Handel (MITI)

- seit 1999

- Laborleiterin in der Flüssigkristallforschung / Physik der Merck KGaA, Darmstadt

Ehrungen:

- 2003

- Merck Innovation Award

Dr. rer. nat. Matthias Bremer

- 9.5.1959

- geboren in Roßdorf / Thüringen

- 1978

- Abitur

- 1979 – 1986

- Studium der Chemie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

- 1989

- Promotion

- 1989 – 1990

- Feodor Lynen-Stipendiat an der University of California at Berkeley, USA

- 1991

- Eintritt bei der Merck KGaA, Darmstadt, Bereich Flüssigkristallforschung

- seit 2001

- Gruppenleiter Flüssigkristallsynthese in der Abteilung LC FO / C (Flüssigkristallforschung/Chemie) der Merck KGaA, Darmstadt

Ehrungen:

- 2003

- Merck Innovation Award

Kontakt

Projektsprecher:

Dr. rer. nat. Kazuaki Tarumi

Abteilungsleiter in der Flüssigkristallforschung/Physik

Merck KGaA Darmstadt

Frankfurter Str.250

64293 Darmstadt

Tel.: +49 (0) 6151 / 72 67 56

Fax: +49 (0) 6151 / 72 31 35

E-Mail: kazuaki.tarumi@merck.de

Pressekontakt:

Steffen Müller

Head Corporate Media Relations

Merck KGaA Darmstadt

Frankfurter Str.250

64293 Darmstadt

Tel.: +49 (0) 6151 / 72 23 86

Fax: +49 (0) 6151 / 72 77 07

E-Mail: steffen.mueller@merck.de

Beschreibung der Institute und Unternehmen zu ihren nominierten Projekten

Flüssigkristalle

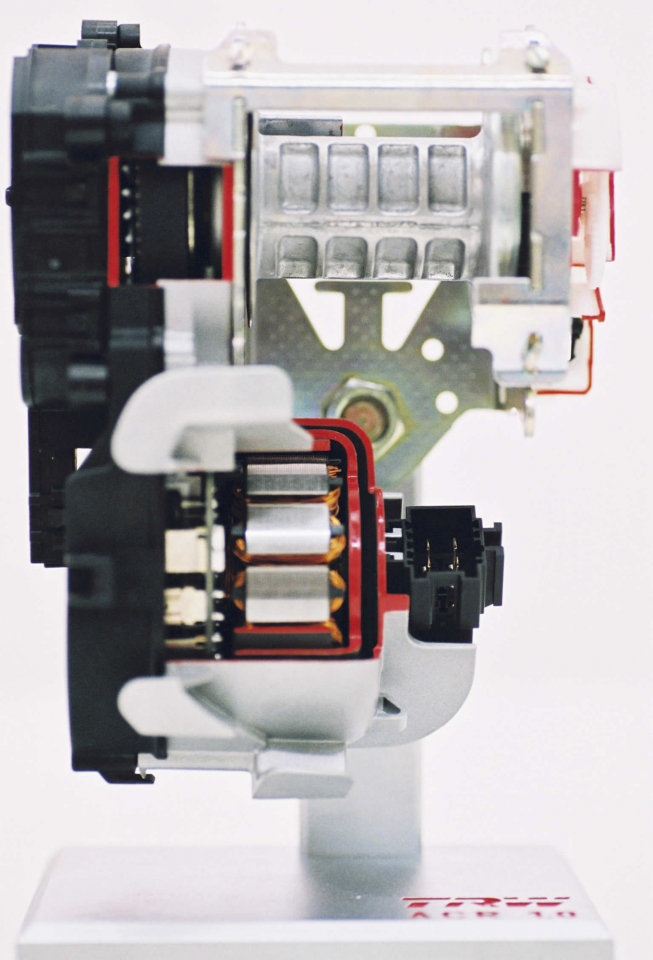

Die ersten Flüssigkristalle wurden bereits 1888 von dem Österreichischen Botaniker Friedrich Reinitzer beschrieben. Ihm fiel auf, dass bestimmte organische Verbindungen sozusagen zwei Schmelzpunkte aufweisen: Erst verwandelt sich der feste, kristalline Stoff in eine trübe, lichtstreuende Schmelze, um dann beim weiteren Erhitzen in eine klare Flüssigkeit überzugehen. Reinitzer erkannte, dass diese Stoffe in dem trüben Zustand Eigenschaften aufweisen, die sowohl charakteristisch für Flüssigkeiten als auch für Kristalle sind. So ist das physikalische Verhalten von Flüssigkristallen - wie bei Kristallen - richtungsabhängig, andererseits sind sie keine perfekt geordneten Festkörper, sondern leicht beweglich wie Flüssigkeiten. Nach Reinitzers Entdeckung versanken die Flüssigkristalle in einen akademischen Dornröschenschlaf bis 1971 die Schweizer Industrieforscher Schadt und Helfrich das Prinzip der „verdrillten nematischen Zelle“ (engl. Twisted Nematic Cell) entdeckten: In einer transparenten TN-Zelle verändert eine Schicht aus Flüssigkristallen durch Anlegen einer elektrischen Spannung ihre Orientierung derart, dass kein Licht mehr durchgelassen wird. Liegt keine Spannung mehr an, nehmen die Flüssigkristalle wieder ihre ursprüngliche Anordnung an. Das schaltbare Lichtventil war erfunden und es begann eine rasante Entwicklung von einfachen Segment-Displays für Armbanduhren über die ersten Notebook-Computer mit monochromen Displays bis hin zum jüngsten Boom der hochauflösenden, farbigen Computer-Monitore auf LCD-Basis (engl. Liquid Crystal Display). Die flache Monitor-Variante spart Platz und Energie, ist hell und kontrastreich und erleichtert somit den (Arbeits-)Alltag. Warum sollte man die Herausforderung nicht annehmen und versuchen, diese Technologie auch für Fernseher zu nutzen?

Anforderungen an großformatige, flache Fernsehbildschirme

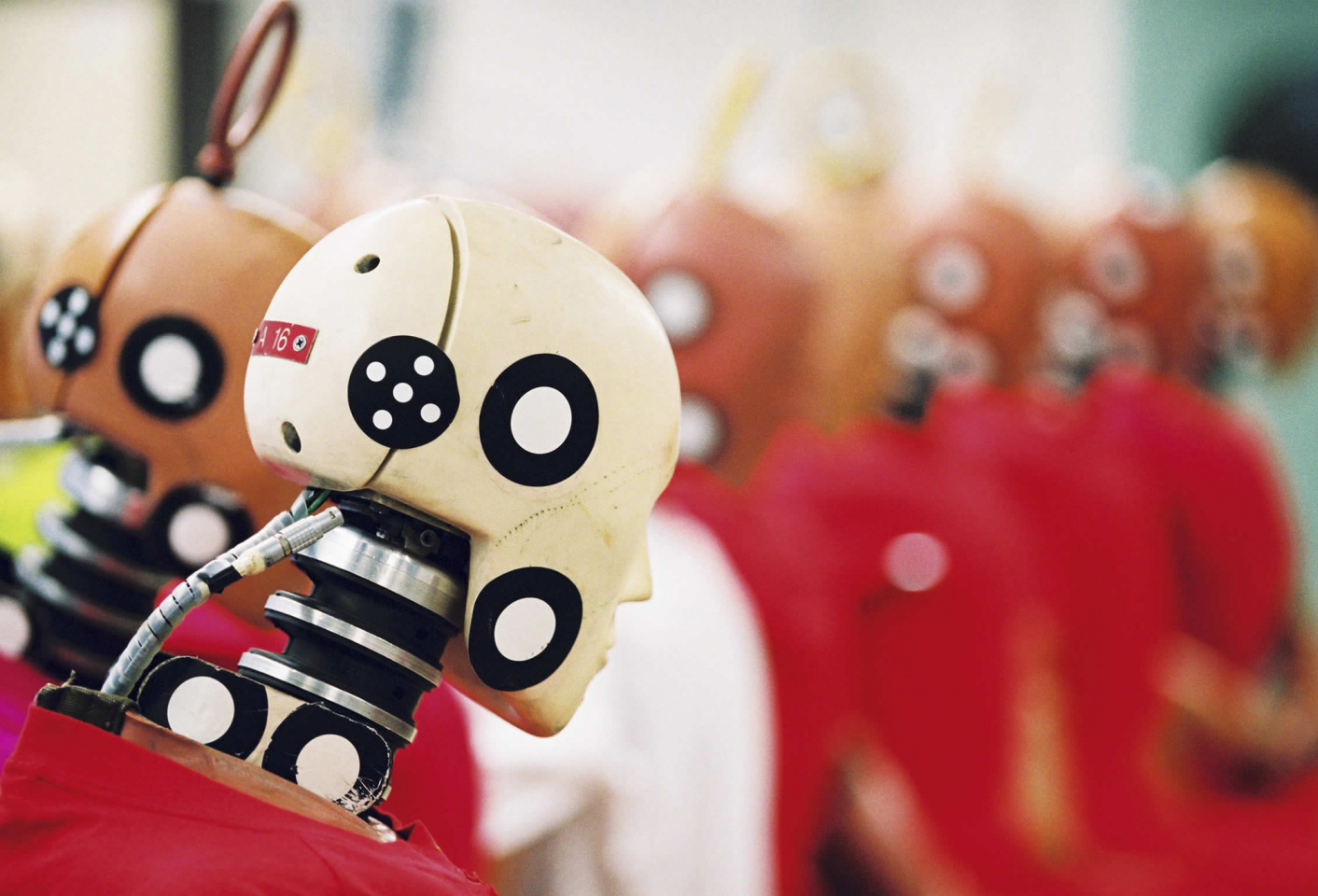

Die Bildqualität der LCDs hängt entscheidend vom Kontrast ab. Ein einfaches TN-LCD hat oft nur ein Kontrastverhältnis von 3:1, d.h. ein weißer Bildpunkt erscheint nur dreimal so hell wie ein schwarzer. Ab etwa 5:1 empfindet das menschliche Auge das Bild als ausreichend kontrastreich. Moderne Displays wie z.B. Desktop-Monitore, die auf TN-Zellen beruhen, haben Kontrastverhältnisse von 200:1; allerdings nur, wenn man senkrecht auf den Bildschirm schaut. Bei Notebook-PCs oder auch Desktop-Monitoren spielt die Blickwinkelabhängigkeit des Kontrastes keine so entscheidende Rolle wie bei einem Fernsehgerät - schließlich arbeitet man meist allein an einem Computerarbeitsplatz und sitzt direkt vor dem Bildschirm. Wichtiger als beim Monitor ist beim Fernsehgerät auch die Darstellung rascher Bewegungen, zum Beispiel bei Sportübertragungen. Bei großen TN-Displays entstehen oft „Wischeffekte“: Immer dann, wenn schnell bewegende Gegenstände gezeigt werden - etwa ein Tennisball bei einem Match -, sieht es so aus als zöge der Ball wie ein Komet einen Schweif hinter sich her. Der Grund: Die Flüssigkristalle sind zu träge und können nicht schnell genug geschaltet werden. Mit Hilfe einer neuen Displaytechnologie, der Vertical Alignment-Technologie (VA), konnten in den letzten Jahren die Blickwinkelabhängigkeit, der Kontrast (>500:1) und die Reaktionszeit der Displays so entscheidend verbessert werden, dass damit der Durchbruch zur Entwicklung von LCD-Fernsehern gelang.

Flüssigkristalle für Displays

Dass diese flachen Flüssigkristallbildschirme weiterentwickelt werden konnten, ist auch das Verdienst einer deutschen Chemiefirma - der Merck KGaA aus Darmstadt. Merck bietet bereits seit fast 100 Jahren Flüssigkristalle an. Mit Beginn der Entwicklung der ersten Displays haben Merck-Forscher intensiv nach immer neuen flüssigkristallinen Materialien gesucht, die die Anforderungen der Display- Hersteller erfüllen und durch Entwicklung innovativer Materialien neue Schaltprozesse ermöglicht, auch als noch kein großer Markt erwartet werden konnte. Heute ist Merck mit über 60% Marktanteil der weltweit führende Hersteller von Flüssigkristallen.

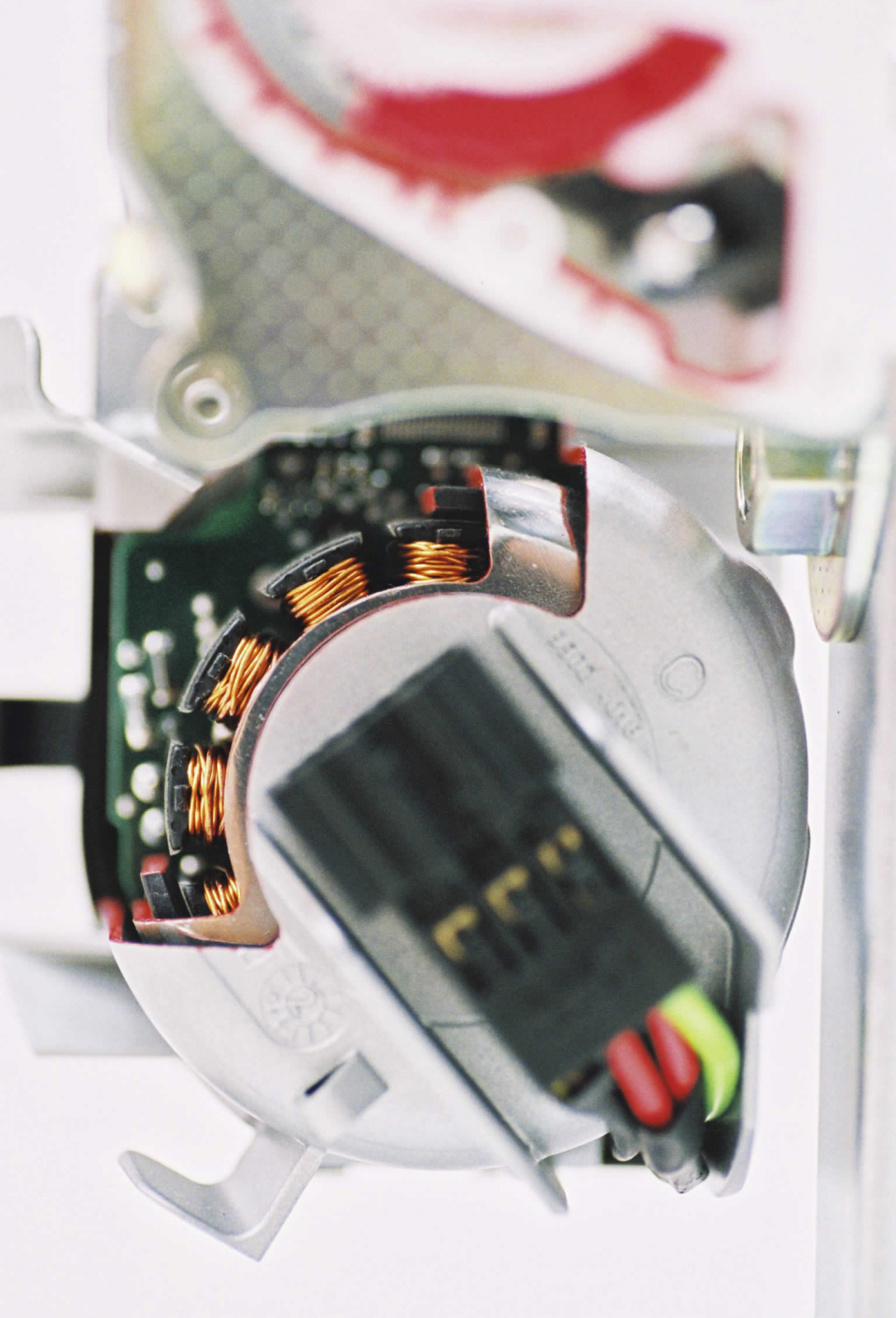

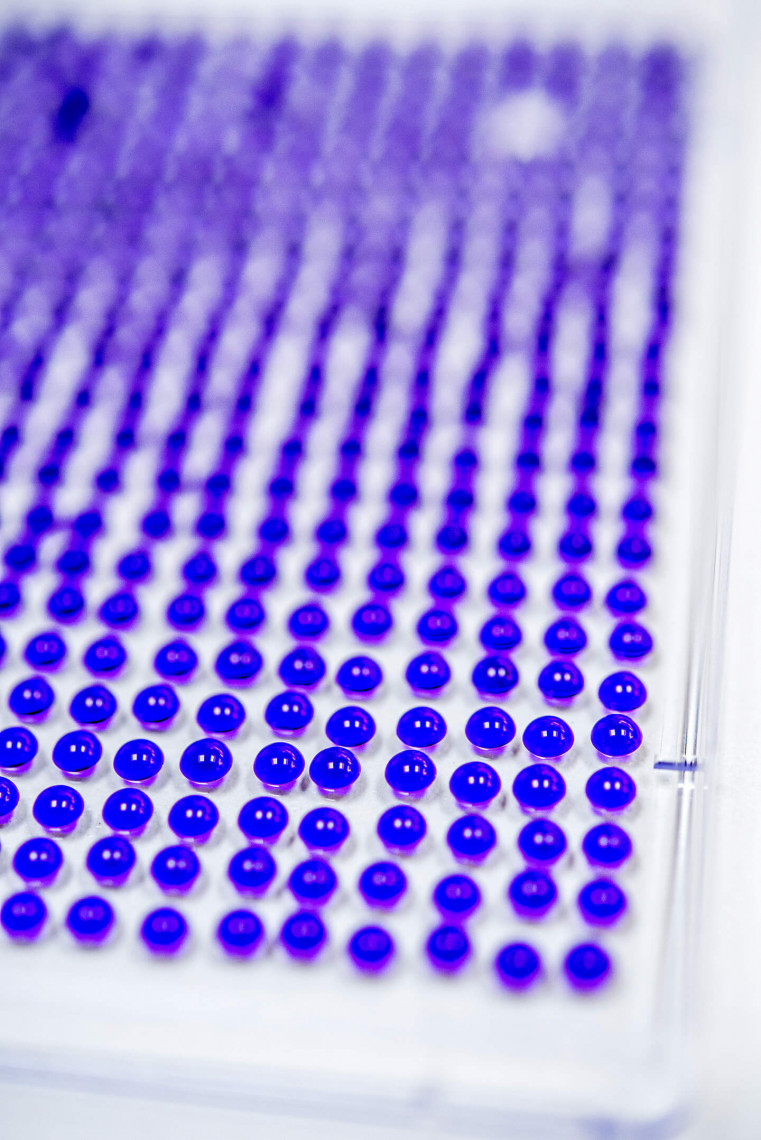

Die für Displays notwendigen physikalischen Eigenschaften können nicht durch eine einzige flüssigkristalline Substanz realisiert werden. Vielmehr sind hierzu Mischungen erforderlich, die typischerweise aus 20 bis 30 flüssigkristallinen Substanzen bestehen. Diese Kunst der Mischungsentwicklung ist es, dieses „Bouquet“ verschiedener Zutaten so aufeinander abzustimmen, dass am Ende Mischungen mit den von den Elektronikherstellern gewünschten Eigenschaften herauskommen.

Um das bestehende Portfolio an Mischungen im Hinblick auf ihre physikalischen Eigenschaften weiter zu verbessern und den neuesten Marktanforderungen anzupassen, werden ständig neue Flüssigkristalle gesucht. Mit Hilfe von Computersimulationen gelingt es heutzutage zwar, Flüssigkristalle mit den gewünschten elektrischen Eigenschaften „am Reißbrett“ zu entwickeln, die Synthese des Moleküls nimmt der Computer dem Chemiker aber nicht ab. Außerdem lassen sich nicht alle Eigenschaften vorhersagen. Flüssigkristallsynthesen sind langwierig und schwierig, darüber hinaus müssen die Verbindungen sehr rein sein.

Pro Jahr werden in der Flüssigkristallforschung bei Merck insgesamt 500 bis 600 neue Substanzen und 5000 bis 6000 neue Flüssigkristallmischungen hergestellt und auf ihre Eignung für LCDs getestet. Für die „normalen“ TN-LCD-Anwendungen kommen jährlich etwa zehn neue Substanzen zum Portfolio von ca. 300 Flüssigkristallen hinzu, bei VA-LCDs sind es zur Zeit zwei bis vier. Dabei werden nur solche Flüssigkristalle auf den Markt gebracht, die toxikologisch und ökotoxikologisch unbedenklich sind.

Die neuen Flüssigkristalle für großformatige, flache Fernsehbildschirme

Bereits Ende der achtziger Jahre hatten Wissenschaftler bei Merck eine breite Patentbasis für Flüssigkristalle geschaffen, bei denen die Ladung im Molekül so verteilt ist, dass sich die Moleküle mit ihrer Längsachse senkrecht zu einem anliegenden Feld orientieren und nicht wie bei herkömmlichen Verbindungen parallel. Diese Materialien sollten für sogenannte ferroelektrische Displays verwendet werden. Diese Technologie konnte sich jedoch bis heute nicht durchsetzen. Die Physiker und Chemiker bei Merck erkannten aber, dass die Substanzklasse im Prinzip auch für VA-Displays geeignet ist. Seit Mitte der neunziger Jahre wurden systematisch zahlreiche neue Substanzen synthetisiert, untersucht, und stetig Verbesserungen erreicht und patentiert. Durch die gezielte Synthese neuer Substanzen konnten neue Mischungskonzepte realisiert werden, mit denen die Schaltzeiten im VA-Display nochmals erheblich verbessert wurden. Damit konnten die ersten LCD-Fernseher mit einer Bildqualität, die mit der von Kathodenstrahlröhren-Geräten vergleichbar ist, zur Marktreife gebracht werden.

Ausblick

Im Jahr 2003 werden etwa drei Millionen LCD-Fernseher verkauft werden und nach Meinung unabhängiger Experten werden es in fünf Jahren zehnmal so viele sein. Auch wenn für ein LCD-TV nur etwa zwei bis vier Gramm Flüssigkristall benötigt werden, erfordert die prognostizierte Entwicklung zunächst eine Verdopplung und später eine Verdreifachung der derzeitigen Produktionskapazität von 50 Tonnen pro Jahr. Deshalb hat Merck am Standort Deutschland EUR 250 Millionen in eine neue, hochmoderne Anlage investiert, die 2004 ihren Betrieb aufnehmen wird.

Informationen und Kontakt zum Deutschen Zukunftspreis unter:

Internet: www.deutscher-zukunftspreis.de

Das Vorschlagsrecht zum Deutschen Zukunftspreis obliegt den führenden deutschen Einrichtungen aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie Stiftungen.

Das Projekt „Leichter, heller, schneller: Flüssigkristalle für Fernsehbildschirme“ wurde vom Bundesverband der Deutschen Industrie vorgeschlagen.

Gebärdensprache

Gebärdensprache

Leichte Sprache

Leichte Sprache