Nominee 1999

Ultraschnelle Lichtweiche

Weitere Details

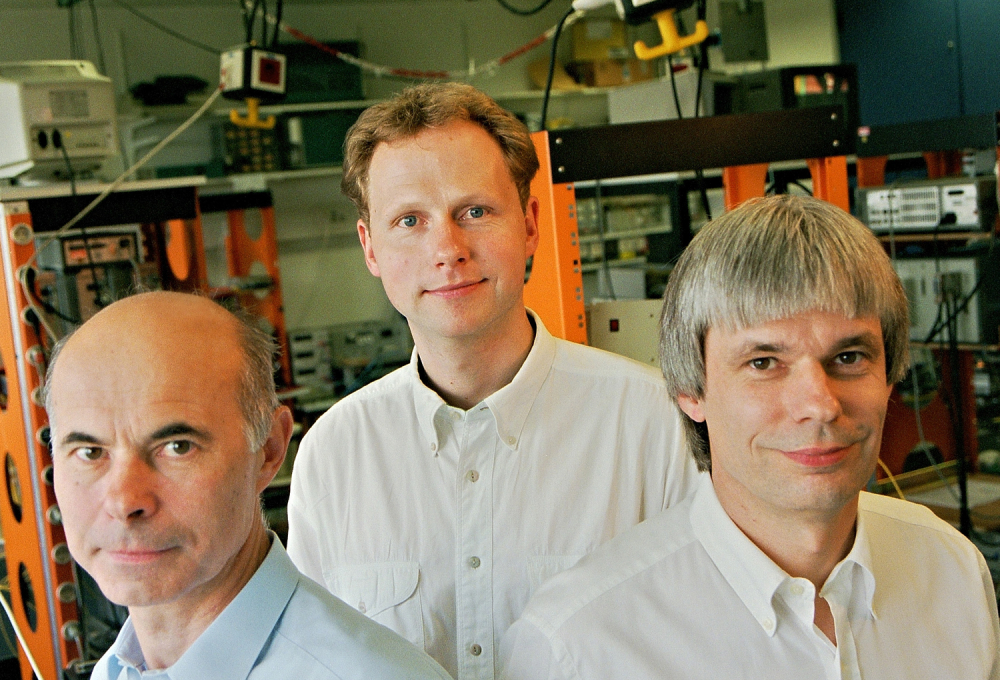

Lebensläufe

Prof. Dr. Hans-Georg Weber

- 30.12.1940

- geboren in Troppau

- 1952 – 1960

- Gymnasium in Offenbach am Main

- 1961 – 1968

- Studium der Mathematik und Physik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Philipps-Universität Marburg, Staatsexamen

- 1968 – 1971

- Promotion in Physik an der Philipps-Universität Marburg

- 1972 – 1976

- Habilitation in Physik an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

- 1977 – 1978

- Max Kade-Stipendiat an der Stanford University, USA

- 1979 – 1984

- Heisenberg-Stipendiat am Physikalischen Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

- seit 1985

- Leiter einer Forschungsgruppe am Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik in Berlin

- seit 1996

- apl. Professor für das Fach Physik an der Technischen Universität Berlin

Ehrungen:

- 1999

- Philip Morris Forschungspreis

Dr. Reinhold Ludwig

- 14.08.1952

- geboren in Lahnstein

- 1959 – 1967

- Schule in Niederlahnstein

- 1967 – 1971

- Lehre als Elektroinstallateur, Gesellenbrief

- 1967 – 1971

- Berufsaufbauschule Lahnstein, Fachschulreife

- 1971 – 1974

- Studium an der Fachhochschule Koblenz, Diplom (FH)

- 1974 – 1985

- Studium an der Technischen Universität Berlin, Diplom (TU)

- 1975 – 1979

- Tutor und Direktoriumsmitglied am Institut für theoretische Elektrotechnik der Technischen Universität Berlin

- 1979

- Freier Mitarbeiter bei Siemens, Berlin

- 1979 – 1984

- Studentischer Mitarbeiter am Institut für Luft- und Raumfahrt der Technischen Universität Berlin

- seit 1985

- Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik in Berlin

- 1991

- Forschungsaufenthalt bei NTT Opto-Electronics Lbs., Atsugi, Kanagawa, Japan

- 1993

- Promotion an der Technischen Universität Berlin

- 1993

- Forschungsaufenthalt bei AT&T Bell Labs., Crawford Hill Lab, Holmdel, N.J., USA

- seit 1996

- Geschäftsführer der Fa. LKF Advanced Optics GmbH, Berlin

- 1998

- Forschungsaufenthalt im Rahmen des Visiting Research Scholarship Program bei Fujitsu Labs, Kawasaki, Japan

Ehrungen:

- 1999

- Philip Morris Forschungspreis

Stefan Diez

- 6.12.1969

- geboren in Dresden

- 1976 – 1984

- Polytechnische Oberschule in Dresden

- 1984 – 1988

- Spezialschule mathemathisch-naturwissenschaftlich-technischer Richtung „Martin Andersen Nexö“ in Dresden Abitur 1988

- 1989 – 1992

- Studium der Physik an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und an der Technischen Universität Berlin

- 1992 – 1993

- Als Fulbright-Stipendiat Studium der Physik und Biophysik an der University of Washington, Seattle, USA

- 1993 – 1996

- Studium der Physik an der Technischen Universität Berlin Diplom 1996

- 1993 – 1996

- Studentischer Mitarbeiter am Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik in Berlin

- 1996

- wissenschaftlicher Mitarbeiter am Optischen Institut der Technischen Universität Berlin

- seit 1997

- wissenschaftlicher Mitarbeiter am Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik in Berlin

Ehrungen:

- 1997

- Newport–Nachwuchsförderpreis

- 1998

- Symposiumspreis der Rank Prize Funds

- 1999

- Philip Morris Forschungspreis

Kontakte

Projektsprecher:

Prof. Dr. Hans-Georg Weber

Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik Berlin GmbH

Einsteinufer 37

10587 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 31 00 24 43

Fax: +49 (0) 30 / 31 00 26 09

E-Mail: hgweber@hhi.de

Dr.-Ing. Reinhold Ludwig

LKF Advanced Optics GmbH

Mauschbacher Steig 16

13437 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 40 39 76 81

Fax: +49 (0) 30 / 40 39 76 82

E-Mail: ludwig@hhi.de

Pressekontakt:

Dr. Wolf v. Reden

Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik Berlin GmbH

Einsteinufer 37

10587 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 31 00 23 30

Fax: +49 (0) 30 / 31 00 26 09

E-Mail: reden@hhi.de

Beschreibung der Institute und Unternehmen zu ihren nominierten Projekten

In heutigen Kommunikationsnetzen erfolgt die Datenübertragung auf Glasfasern im optischen Bereich. Die Datenverarbeitung in den Netzknoten wird jedoch noch immer auf elektrischem Wege ausgeführt. Dazu müssen die Daten zuerst aus dem Optischen ins Elektrische gewandelt, elektrisch verarbeitet und danach wieder ins Optische umgesetzt werden. Da derzeit ein starkes Anwachsen des Datenverkehrs, stimuliert durch das Internet und andere Multimedia-Anwendungen, zu verzeichnen ist, wird die elektrische Signalverarbeitung in den Netzknoten zunehmend zum begrenzenden Faktor in den Kommunikationsnetzen.

Ein vielversprechender Ansatz zur Lösung dieses Problems und damit zur effizienten Nutzung der Übertragungskapazität der Glasfaser besteht darin, die elektrische Signalverarbeitung in den Netzknoten durch ultraschnelle optische Signalverarbeitung zu ersetzen.

Die hier beschriebene Lichtweiche wurde für diese Aufgabe entwickelt. Sie ist für das Schalten optischer Datensignale im Pikosekundenbereich geeignet und soll Daten mit Datenraten von mehr als 100 Gigabit pro Sekunde verarbeiten. Um derart kurze Schaltzeiten zu realisieren, wird das Prinzip des rein-optischen Schaltens eingesetzt, bei dem Licht durch Licht geschaltet wird. An der Verwirklichung derartiger ultraschneller Schaltverfahren arbeiten mehrere internationale Gruppen in Europa (z.B. British Telecom, Alcatel, ETH Zürich), den USA (z.B. Lucent, AT&T, MIT) und Japan (z.B. NTT, Fujitsu, FESTA) mit hoher Intensität. Es gelang diesen Gruppen bisher jedoch nicht, die breite Palette der Anforderungen an einen derartigen Schalter zu erfüllen. Insbesondere stören die optischen Datensignale in allen bisher in Halbleitertechnologie entwickelten Schaltern das Schaltverhalten selbst und erlauben daher keine Kombination von Wellenlängenmultiplex-Technik und Zeitmultiplex-Technik, die für die Bewältigung des erwarteten hohen Datenverkehrs erforderlich ist.

Die am Heinrich-Hertz-Institut entwickelte Lichtweiche besteht aus einem rein-optischen Schalter, einer optischen Pulsquelle und einer optischen Taktrückgewinnung. Der rein-optische Schalter nutzt den nichtlinearen optischen Effekt der Kreuzphasenmodulation in einem optischen Halbleiterverstärker. Mit Hilfe einer Interferometer-Anordnung (z.B. Mach-Zehnder-Interferometer) wird die Phasenmodulation in eine Amplitudenmodulation (Schalten) umgesetzt.

Um die Schwierigkeiten der konventionellen Schalter zu vermeiden, wurde von uns das neuartige Konzept eines Gewinn-Transparenten Schalters eingeführt und zum Patent (DE 198 05 413.0) angemeldet. Bei dem neuen Schalter wird ein optischer Halbleiterverstärker in das Interferometer eingesetzt, dessen Gewinnmaximum bei einer bedeutend kürzeren Wellenlänge als der Wellenlänge der Datenpulse liegt. Damit ist der Schalter für die Datenpulse transparent, da deren photonische Energie unterhalb der Bandkantenenergie des Halbleitermateriales liegt. Der optische Steuerpuls ist dem verwendeten optischen Halbleiterverstärker angepasst. Er induziert eine Gewinnänderung und eine spektral viel breitere Brechzahländerung, die ausreichend ist, um die Datenpulse zu schalten.

Ein weiteres zentrales Element für die Lichtweiche und darüber hinaus für die gesamte optische Übertragungstechnik ist eine vielseitige optische Pulsquelle. Eine solche wurde in der Arbeitsgruppe in Form eines durchstimmbaren, modemgekoppelten Halbleiterlasers mit externem Resonator entwickelt. Diese Pulsquelle findet Einsatz sowohl bei der Erzeugung der optischen Daten- und Steuerpulse als auch bei der Taktrückgewinnung.

Das Gesamtsystem wurde in der Funktion als optischer Schalter und „Sortierer“‘ (Demultiplexer, Add/Drop-Multiplexer) für Datenraten bis 640 Gigabit pro Sekunde getestet. Als weitere Anwendungsmöglichkeit der Lichtweiche wurde der Einsatz als Abtaster von optischen Signalen mit einer Auflösung von weniger als einer Pikosekunde demonstriert. Eine derartige Technik wird speziell zur Qualitätsüberwachung von hochratigen optischen Übertragungssystemen benötigt. Die Lichtweiche hat darüber hinaus das Potential, als sehr kompakte, photonisch integrierte Komponente auf einem optischen Chip realisiert zu werden. Eine kostengünstige Herstellung in großer Stückzahl wäre dann denkbar und würde weitere kommerzielle Anwendungsmöglichkeiten eröffnen.

In allen demonstrierten Anwendungen konnte gezeigt werden, dass die entwickelte Lichtweiche bisher bekannten Verfahren weit überlegen ist und durch ihre neuartigen Merkmale eine Reihe von Applikationen erst möglich macht. Die Vorteile gegenüber elektrischen Schaltern liegen in einer um vieles höheren Verarbeitungsgeschwindigkeit und in einem deutlich vereinfachten Aufbau. Im Vergleich zu bisherigen optischen Lösungen zeichnet sich die Lichtweiche dadurch aus, dass ihre Schaltfunktion unabhängig von der Leistung des optischen Datensignals ist (linearer Schalter) und dass die transmittierten Datensignale durch den Schaltvorgang nicht gestört werden. Zusätzliche Vorteile sind eine extrem große optische Signalbandbreite, geringes Rauschen und geringes Übersprechen. Die große optische Signalbandbreite macht die Lichtweiche insbesondere für kombinierte Zeitmultiplex- und Wellenlängenmultiplex-Systeme vorteilhaft.

Die Lichtweiche ist eine ingenieurwissenschaftliche Innovation, die zu einem Produkt geführt hat, das für die Kommunikationssysteme der Zukunft von großer Bedeutung ist. Die Innovation ist bereits durch zwei Patente abgesichert, die im Besitz des Heinrich-Hertz-Instituts und der Firma LKF-Advanced Optics GmbH sind. Das Interesse an diesem Produkt ist schon jetzt groß, wie weltweite Nachfragen aus Instituten und der Industrie nach Preis und Lieferbarkeit der Lichtweiche zeigen. Die Resonanz auf die Innovation im ingenieur- und naturwissenschaftlichen Umfeld ist durch mehrere eingeladene Konferenzbeiträge über die Entwicklungsarbeiten, durch zahlreiche Veröffentlichungen und durch Hinweise in der nationalen und internationalen Presse belegt. Besonders wird das Interesse der Industrie daran sichtbar, dass die Firma Alcatel für die technologische Entwicklung des rein-optischen Schalters schon jetzt Geld investiert, indem sie ein Projekt am Heinrich-Hertz-Institut finanziert. Im Rahmen dieses Projektes soll der Gewinn-Transparente Schalter als monolithisch integrierter Chip realisiert werden.

Ein weiterer Erfolg der Innovation zeigt sich in der Gründung der Firma LKF-Advanced Optics GmbH, einer Spin-off Firma unserer Arbeitsgruppe. Diese Firma ist am Patent des rein-optischen Schalters beteiligt und vermarktet schon heute eine Teilkomponente der Lichtweiche, die optische Pulsquelle. In Reaktion auf die große Nachfrage an dem innovativen Produkt hat die LKF-Advanced Optics GmbH bereits neue Arbeitsplätze geschaffen.

Da die Anzahl der Aufträge jedoch noch immer die Produktionskapazitäten der Firma übersteigt, ist eine baldige Expansion nicht auszuschließen. Zu den bisherigen Abnehmern der Pulsquelle zählen neben renommierten Forschungsinstituten wie das Massachussetts Institute of Technology (MIT) in Boston (USA) auch namhafte nationale und internationale Telekommunikationsfirmen und Netzbetreiber wie die Deutsche Telekom AG (DTAG), British Telecom (BT) und die japanische Nippon Telephone and Telegraph Corporation (NTT) in Japan.

Informationen und Kontakt zum Deutschen Zukunftspreis unter:

Internet: www.deutscher-zukunftspreis.de

Das Vorschlagsrecht zum Deutschen Zukunftspreis obliegt den führenden deutschen Einrichtungen aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie Stiftungen.

Das Projekt „Ultraschnelle Lichtweiche für Kommunikationsnetze - Lösungen auch für das Internet der Zukunft“ wurde von der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz vorgeschlagen.

Gebärdensprache

Gebärdensprache

Leichte Sprache

Leichte Sprache