Nominee 2002

Schnelles 3-D-Sehen

Rudolf Schwarte, Bernd Buxbaum und Torsten Gollewski ist ein das durch die Entwicklung von neuartigen, einfachen Halbleiterstrukturen gelungen. Rudolf Schwarte ist Mitbegründer der Siegener PMD Technologies GmbH, Bernd Buxbaum ist Technischer Geschäftsführer bei dem Unternehmen, Torsten Gollewski leitet die Abteilung Vorentwicklung Elektrik/Elektronik der Audi AG sowie die Abteilung Finanzen und Strategie der Audi Electronics Venture GmbH in Ingolstadt.

Künstlicher Blick für Autos und Roboter

Viele neue Produkte benötigen eine dreidimensionale Wahrnehmung des Umfelds. Eine schnelle, berührungslose und präzise 3D-Bilderfassung ermöglicht etwa die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen für Autos, die Straße und andere Verkehrsteilnehmer im Blick haben und so Unfälle vermeiden helfen. Weitere Beispiele sind die Automatisierungs- und Sicherheitstechnik sowie die Robotik, wo die räumliche Orientierung von entscheidender Bedeutung ist.

Weitere Details

Lebensläufe

Prof. Dr.-Ing. Rudolf Schwarte

- 8.1.1939

- geboren in Quakenbrück

- 1959

- Abitur

- 1959 – 1965

- Studium der Nachrichtentechnik an der Rheinisch-West-fälischen Technischen Hochschule Aachen

- 1965 – 1978

- Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Oberingenieur am Institut für Technische Elektronik der RWTH Aachen

- 1969 – 1974

- Leiter der Fachgruppe Schnelle Impulstechnik an der RWTH Aachen

- 1971 – 1978

- Leiter der Fachgruppe Gigabit-Elektronik an der RWTH Aachen

- 1972

- Promotion

- 1974 – 1978

- Gutachter für das Bundesministerium für Forschung und Technologie

- 1976

- Forschungsaufenthalte am Crainfield Institute of Technology, England, und am Deutsch-Französischen Forschungsinstitut, St. Louis, Frankreich

- 1978

- Mitbegründer der Firma Sympuls - Gesellschaft für Pulstechnik und Messsysteme mbH, Aachen

- 1979 – 1980

- Hauptabteilungsleiter bei der Firma Keiper GmbH & Co., Kaiserslautern

- 1980 – 1981

- Entwicklungsleiter bei der Firma Mitec GmbH & Co., Ottobrunn

- 1981

- C4-Ruf an das Institut für Nachrichtenverarbeitung (INV) der Universität Siegen

- 1988

- Initiierung und Gründung eines interdisziplinären Zentrums für Sensorsysteme (ZESS) der Universität Siegen

- 1989 – 2001

- Vorstandsvorsitzender der ZESS

- seit 1989

- Mitglied und zeitweise stellvertretender Leiter des Arbeitskreises „Optische Formerfassung“ der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) und der Deutschen Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V. (DGZfP)

- seit 1992

- Mitglied des SENSOR- und des OPTO-Kongresskomitees

- seit 1997

- Gutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)

- seit 1997

- Beirat des Heidelberger Bildverarbeitungsforums

- 1997

- Gründung der S-TEC GmbH, Siegen, zur Umsetzung der PMD (Photonic Mixer Device)-Technologie

- 2002

- Mitbegründer der PMDTechnologies GmbH, Siegen

Ehrungen:

- 1986, 1991, 1992

- Bennigsen-Förder-Preis für innovative Projekte im Bereich optische 3D-Messung am Institut für Nachrichtenverarbeitung der Universität Siegen

- 1995, 1997

- Innovationspreis des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr.-Ing. Bernd Buxbaum

- 13.7.1970

- geboren in Hachenburg

- 1989

- Abitur

- 1990 – 1997

- Studium der Mathematik und Elektrotechnik an der Technischen Universität Darmstadt und der Universität Siegen

- 1997 – 2001

- Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Interdisziplinären Zentrum für Sensorsysteme (ZESS) und dem Institut für Nachrichtenverarbeitung (INV) der Universität Siegen; DFG-Schwerpunktprogramm „Automatische Sichtprüfung tech-nischer Objekte“

- 1999 – 2001

- Leiter der Fachgruppe „Smart Optical Sensors“ am ZESS/INV der Universität Siegen

- 2001

- BMBF-Projekt „3D-SIAM: 3D-Sensorik für vorausschauende Sicherheitssysteme im Automobil“

- 2001

- Promotion

- 2002

- Entwicklungsleiter der S-TEC GmbH, Siegen

- seit 2002

- Technischer Geschäftsführer der PMDTechnologies und S-TEC GmbH, Siegen

Ehrungen:

- 1994

- Aufnahme in den Philips-Nachwuchskreis

- 1997

- Diplompreis des FB12 der Universität Siegen

Dipl.-Ing. (BA) Torsten Gollewski, MBA

- 21.7.1969

- geboren in Ingolstadt

- 1989

- Abitur

- 1990 – 1993

- Studium der Elektrotechnik/Nachrichtentechnik an der Berufsakademie Ravensburg/Tettnang und DaimlerChrysler Aerospace AG, Ottobrunn

- 1993 – 1996

- Mitarbeiter im Bereich Industrial Engineering bei der Conti Temic microelectronic GmbH (TEMIC), Ingolstadt

- 1996 – 1997

- Mitglied der Internationalen Nachwuchsgruppe der TEMIC mit Projekten in Nürnberg, Heilbronn und Manila, Philippinen

- 1995 – 1998

- Berufsbegleitendes Studium zum MBA (Master of Business Administration) am Henley Management College, Henley-on-Thames, Großbritannien

- 1998 – 1999

- Leiter der Strategischen Planung im Bereich Insassenschutz bei der TEMIC, Ingolstadt

- 2000 – 2001

- Assistent des Bereichsleiters Elektrik/Elektronik der Audi AG, Ingolstadt

- seit 2001

- Leiter der Abteilung Vorentwicklung Elektrik/Elektronik der Audi AG, Ingolstadt

- seit 2002

- Leiter der Abteilung Finanzen und Strategie der Audi Electronics Venture GmbH, Ingolstadt

- seit 2002

- Geschäftsführer der PMDTechnologies GmbH als Vertreter der Audi Electronics Venture, Ingolstadt

Ehrungen:

- 1994

- Hauptpreis der Zeppelin-Stiftung für die Diplomarbeit im Bereich Hardware-Implementierung von neuronalen Netzwerken

Kontakt

Projektsprecher

Prof. Dr.-Ing. Rudolf Schwarte

Universität-GH-Siegen

Institut für Nachrichtenverabeitung (INV)

Zentrum für Sensorsysteme (ZESS)

Hölderlinstraße 3

57068 Siegen

Tel.: +49 (0) 271 / 74 03 330

Fax: +49 (0) 271 / 74 04 529

E-Mail: schwarte@nv.et-inf.uni-siegen.de

Pressekontakt

Jürgen De Graeve

International Communication

Strategy and Planning Audi AG I/GP-6 85045 Ingolstadt

Tel.: +49 (0) 841 / 89 34 084

Fax: +49 (0) 841 / 89 36 370

E-Mail: juergen.degraeve@audi.de

Bernd Buxbaum

PMDTechnologies GmbH

Wilhelm-von-Humboldt-Platz 13

57076 Siegen

Tel.: +49 (0) 271 / 23 85 382

Fax: +49 (0) 271 / 23 85 389

E-Mail: b.buxbaum@PMDTec.com

Beschreibung der Institute und Unternehmen zu ihren nominierten Projekten

Die dreidimensionale Umfeldwahrnehmung wird zunehmend in vielfältigen Anwendungsbereichen benötigt. Die schnelle, berührungslose und präzise 3D-Bilderfassung ermöglicht neue technische Lösungen sowie die Verbesserung von bestehenden Produkten in vielen Industriezweigen, beispielsweise in der Automobilindustrie, wo mit einer 3D-Sensorik neue Fahrerassistenzsysteme entwickelt werden können, um der Vision des unfallfreien Fahrens ein wesentliches Stück näher zu kommen. Besondere Fortschritte in der technischen Leistungsfähigkeit von Anlagen und Produkten können auch in der Automatisierungs- und Sicherheitstechnik und in der Robotik erzielt werden, da hier die räumliche Orientierung von entscheidender Bedeutung ist.

Konventionelle Bildsensoren erzeugen über die einfallende Lichtintensität ein 2D-Bild der Umgebung. Eine 3D-Information kann bisher nur durch großen technischen und kostenintensiven Aufwand, zum Beispiel mit mechanischen Scannern erzeugt werden.

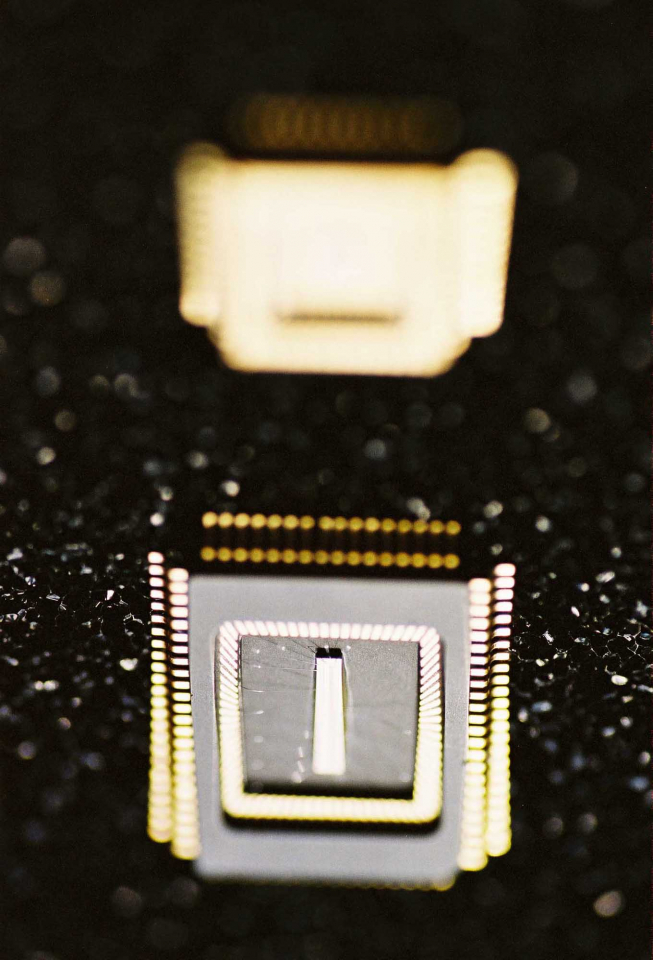

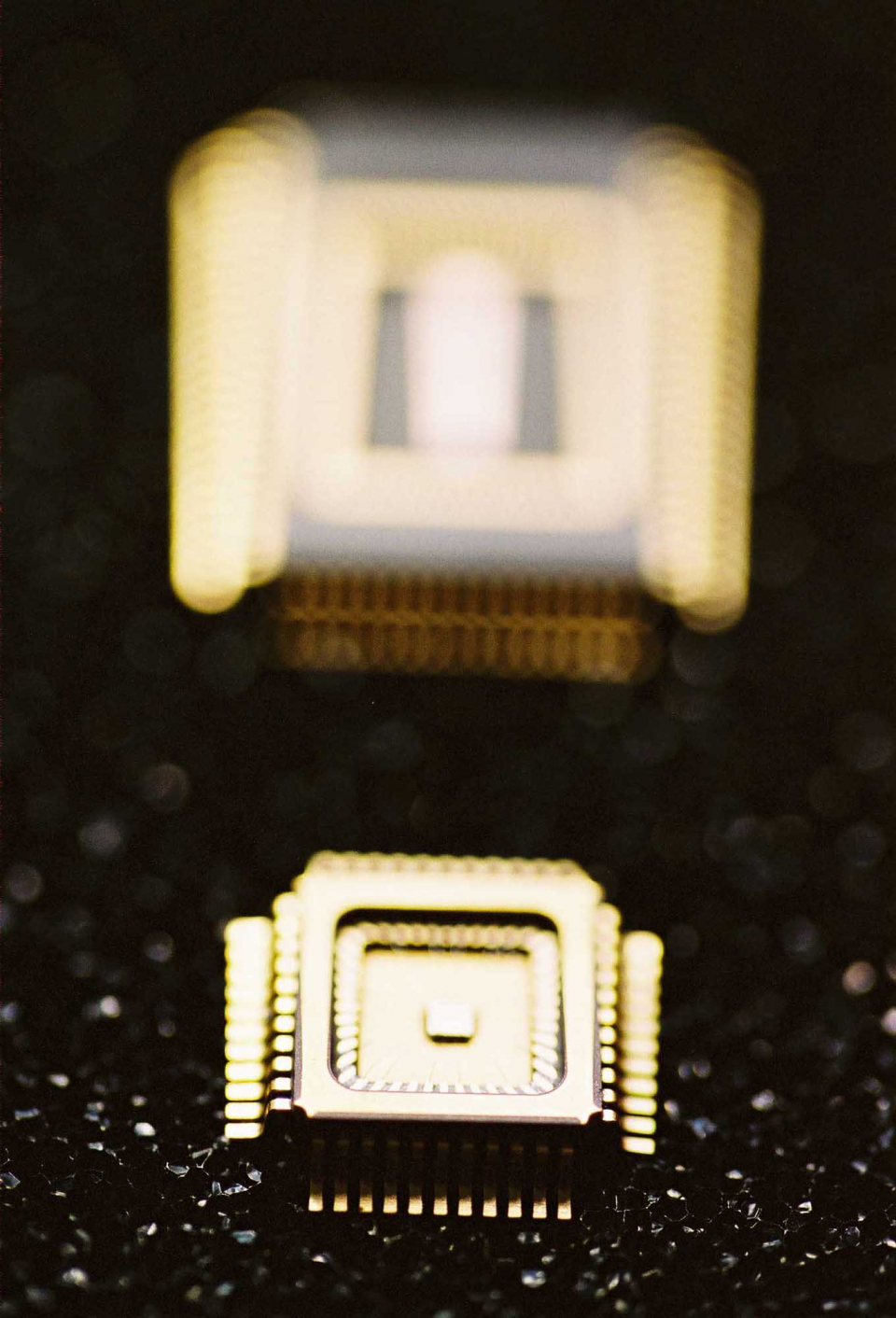

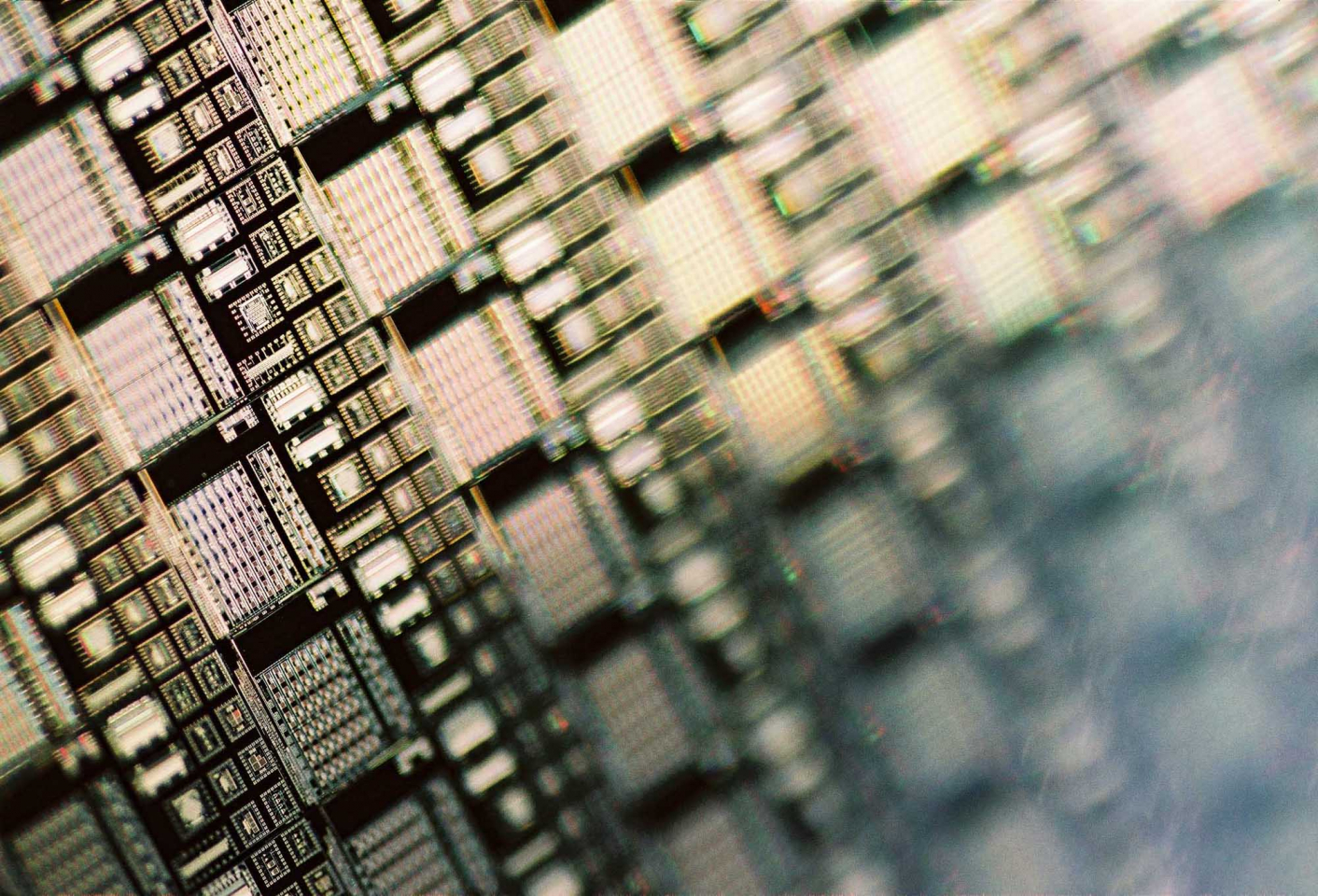

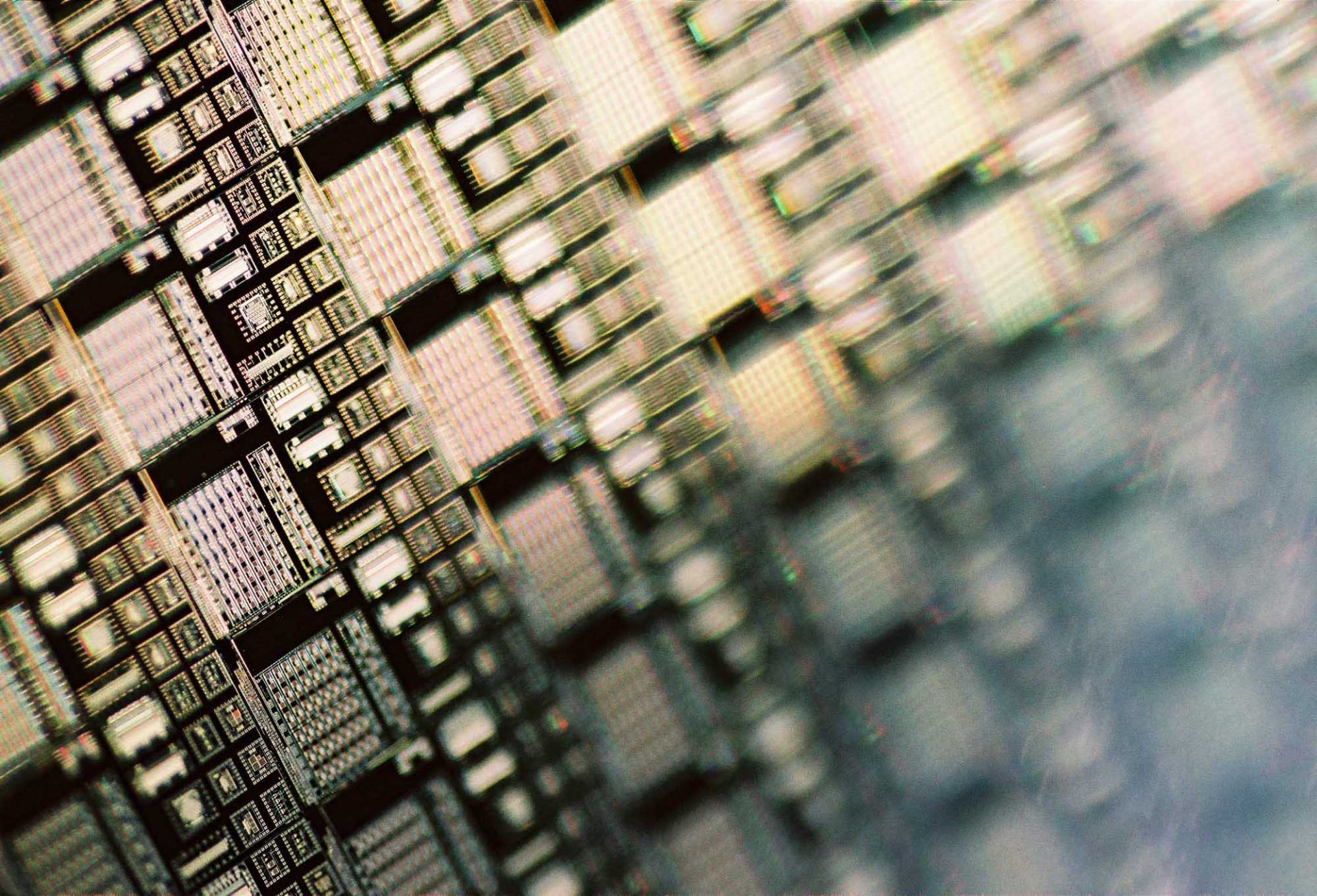

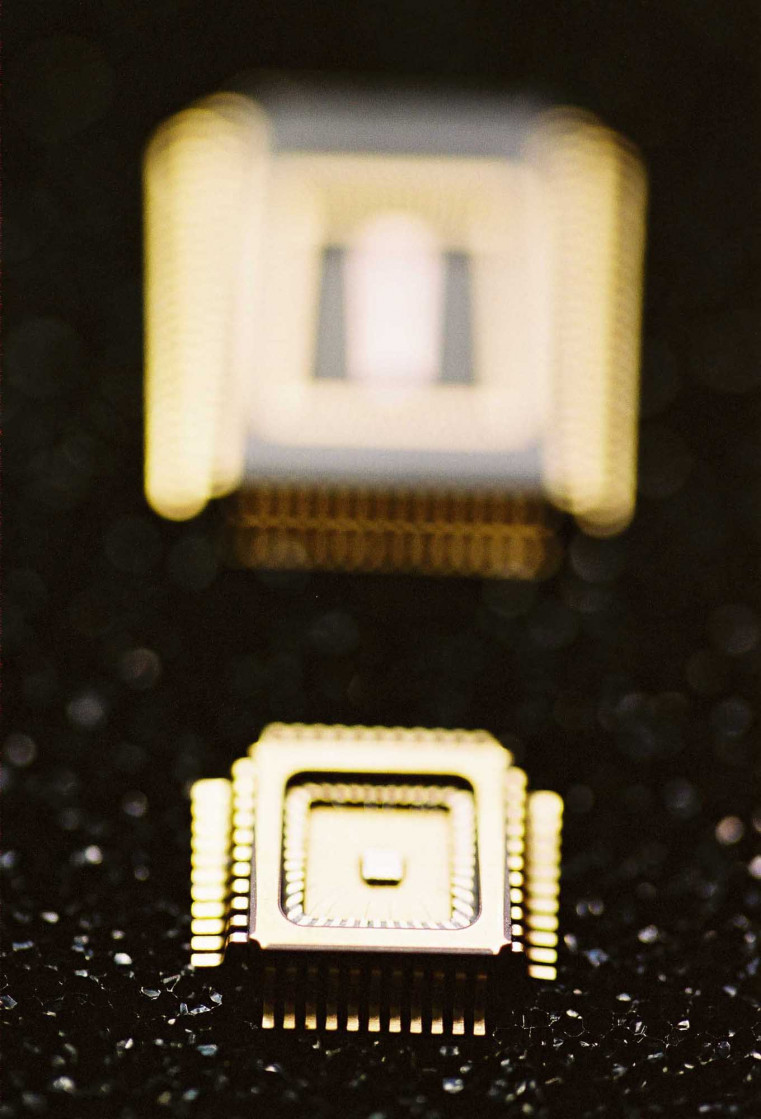

Nach über zwanzig Jahren Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Optoelektronik und Photonik ist Prof. Rudolf Schwarte mit seiner Siegener Forschergruppe ein Durchbruch im Bereich des 3D-Sehens gelungen. Mit neuartigen, einfachen Halbleiterstrukturen ist ein Quantensprung in der technischen Realisierbarkeit von 3D-Bildsensoren erreicht worden. Diese neuen optoelektronischen Halbleiterchips sind mittels eines simplen, technischen Kunstgriffes in der Lage, das von einem Objekt reflektierte Lichtsignal parallel zu detektieren und noch in der Halbleiterstruktur direkt eine räumliche Information zu gewinnen. Das Verfahren wird als sogenannte Photonen-Mischung bezeichnet, die dazugehörigen Sensoren als PMD - Photonic-Mixer-Device (Photo-Misch-Detektor). So kann mit diesen optoelektronischen Sensoren eine 3D-Information in Echtzeit ermittelt werden. Von besonderer Bedeutung ist die deutliche Verringerung des technischen Aufwands und der damit verbundenen Kosten. Zusätzlich kann das Bauvolumen mittels PMD-Array gegenüber konventionellen Systemen (mechanischer Aufbau mit Scanner) um etwa 1:1.000.000 reduziert werden. Die Integration von PMD-Detektoren in kompakte Gehäusebauformen wurde für eine 3D-Kamera mit 16x16 Empfangspixel bereits erfolgreich demonstriert.

Die Technologie ist somit optimal geeignet, die Anforderung zur Gewinnung einer 3D-Information mit einem einzigen neuen Halbleiterbauelement zu lösen; bei geringeren Kosten für das Produkt und gleichzeitig höherer Leistungsfähigkeit und Robustheit des Gesamtsystems. Die Fertigung dieser Sensoren ist dennoch einfach und basiert auf standardisierten CMOS Halbleiter-Fertigungsprozessen.

Die Idee für den Photo-Misch-Detektor hatte Prof. Schwarte bereits im Jahr 1996. Nach mehrjährigen, intensiven Arbeiten am Institut für Nachrichtenverarbeitung (INV) und am Interdisziplinären Zentrum für Sensorsysteme des Landes Nordrhein-Westfalen (ZESS) in Siegen, das von Prof. Schwarte als Initiator 1988 ins Leben gerufen wurde, ist es gelungen, verschiedene tragfähige Halbleiterstrukturen und Schaltungskonzepte zu entwickeln. Zusammen mit dem Zentrum für Mikroelektronik (ZMD) in Dresden konnte man frühzeitig die Idee dieser neuen Halbleiterstrukturen erfolgreich realisieren. Heute gibt es mehrere Halbleiterfirmen und Anwender, die an dieser Technologie großes Interesse zeigen, bzw. bereits Entwicklungsprojekte mit der PMDTechnologies GmbH in Siegen gestartet haben.

Die Funktionsweise des PMD ist verblüffend einfach. Das von einem Sender ausgesendete modulierte Lichtsignal, zum Beispiel unsichtbares Infrarotlicht, beleuchtet die zu vermessende, räumliche Szene. Das reflektierte Licht trifft auf den PMD-Sensor. Da der PMD-Sensor ebenfalls an die Modulationsquelle gekoppelt ist, werden die in Elektronen gewandelten Photonen in Abhängigkeit des Referenzsignals noch im Halbleiter pixelweise mit Hilfe einer Ladungsträgerschaukel entfernungsselektiv getrennt. Durch diesen einfach realisierten Vergleichsprozess zwischen dem optischen Mess- und dem elektronischen Referenzsignal stellt das resultierende Ausgangssignal bereits direkt einen Bezug zur 3D-Information dar. Entscheidend ist dabei, dass durch das Wirkprinzip bereits eine Hintergrundlichtunterdrückung (Licht beispielsweise durch die natürliche Sonneneinstrahlung) realisiert ist, um das aktive Sendersignal aus dem Umgebungslicht zu filtern. Diese konventionell komplexe Signalverarbeitung ist ebenfalls über das PMD-Detektionsprinzip in den einfachen Halbleiterstrukturen verwirklicht worden, die so den technischen Aufwand der Generierung einer 3D-Information deutlich reduzieren.

Die PMD-Technologie bietet durch dieses optoelektronische Vergleichs- bzw. Korrelationsverfahren auf Basis einer Photonen-Mischung nicht nur große Vorteile im 3D-Sehen, sondern kann auch in weiteren Anwendungen entscheidende Veränderungen mit sich bringen.

Die mit der PMD-Technologie mögliche pixelweise Korrelationsmessung kann neben der Benutzung als 3D-Sensor auch Anwendungen im Bereich der jeweils mehrdimensionalen, optischen Analyse chemischer und biologischer Prozesse, der optischen Messtechnik und der Signalverarbeitung finden. Besonders hervorzuheben ist die Anwendung der PMD-Technologie im Bereich der optischen Kommunikationstechnik. Hier können die heutigen Lösungsansätze, zum Beispiel in der Freiraum-Kommunikation, des Wireless-LAN und der optischen Signalübertragung in Rechnersystemen um vielerlei neue Optionen erweitert werden.

Es gibt kaum eine andere Halbleiter-Komponente, die die Möglichkeit bietet, eine derartige Anwendungsvielfalt zu realisieren. Die PMD-Technologie als neue Generation intelligenter, optischer Sensoren besitzt das Potenzial ein Innovationstreiber in mehreren Branchen zu werden.

Ein interessantes Einsatzgebiet für die PMD-Technologie ist die Verbesserung der aktiven und passiven Sicherheit im Automobil. So wird PMD bereits heute für die Entwicklung von Systemen zur Optimierung von Airbag-Systemen durch eine räumliche Detektion der Insassenposition eingesetzt. Für die Vision eines unfallvermeidenden Autos ist die PMD-Sensorik, durch die 3D-Umfelderfassung in Echtzeit, eine Schlüsseltechnologie. Mit neuartigen Fahrerassistenzfunktionen, die unter anderem mit der PMD-Technologie realisiert werden, kann die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Fahrzeuginsassen erheblich verbessert werden. Nach einer Studie von J.D. Power eröffnet sich für Fahrerassistenzsysteme in den nächsten Jahren ein weltweites Marktpotenzial von bis zu zwölf Millionen Fahrzeugen pro Jahr.

Weitere Anwendungsgebiete der PMD-Technologie erschließen sich im Bereich der Robotik und Automatisierungstechnik und - durch die kostengünstige Realisierung des PMD - auch im privaten Haushalt. Seit einigen Wochen finden Heimstaubsauger mit spezieller Sensorik zur Entfernungsmessung Einzug in den Markt. Diese können mit einer PMD-Sensorik zukünftig weiter verbessert und leistungsfähiger gemacht werden. Im Bereich der Sicherheitstechnik und Überwachung von Gefahrenzonen kann PMD durch die schnelle, berührungslose 3D-Erfassung entscheidende Fortschritte bringen und die Sicherheit von Personen in der industriellen Fertigung verbessern.

Experten sind sich sicher, dass nach dem Siegeszug der Elektronik nun die Zeit der Photonik und Optoelektronik anbricht. Heute ist Deutschland gerade auf diesen beiden Gebieten noch führend. Mit Innovationen wie dem PMD und den damit verbundenen vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten im Bereich des 3D-Sehens wird diese führende Rolle unterstrichen und führt damit zu einem Potenzial für innovative Produkte und der nachhaltigen Schaffung von Arbeitsplätzen.

Informationen und Kontakt zum Deutschen Zukunftspreis unter:

Internet: www.deutscher-zukunftspreis.de

Das Vorschlagsrecht zum Deutschen Zukunftspreis obliegt den führenden deutschen Einrichtungen aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie Stiftungen.

Das Projekt „Kamerapixel mit Tiefgang: Durchbruch zum schnellen 3D-Sehen“ wurde vom Bundesverband der Deutschen Industrie vorgeschlagen.

Gebärdensprache

Gebärdensprache

Leichte Sprache

Leichte Sprache