Nominee 2001

Optischer Frequenzkamm

Weitere Details

Lebensläufe

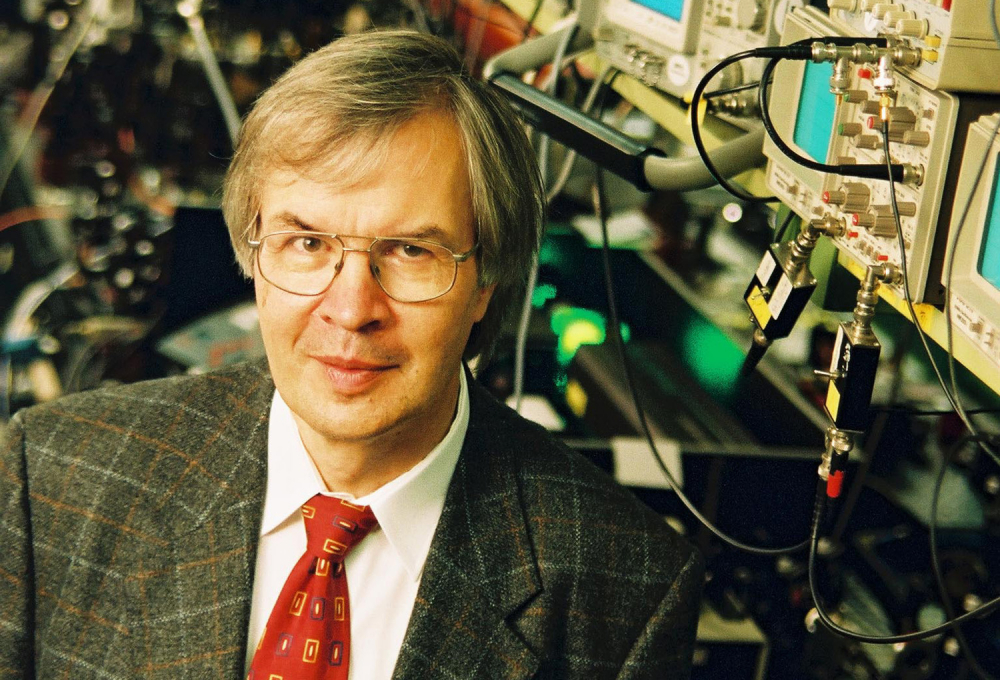

Prof. Dr. rer. nat. Theodor Hänsch

- 30.10.1941

- geboren in Heidelberg, Baden-Württemberg

- 1961

- Abitur

- 1961 – 1966

- Studium der Physik an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Diplom

- 1966 – 1969

- Promotion

- 1969 – 1970

- Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Institut für angewandte Physik

- 1970 – 1972

- Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei A.L. Schawlow, Stanford Universität, USA

- 1972 – 1975

- Associate Professor für Physik an der Stanford Universität, USA

- 1975 – 1986

- Professor für Physik an der Stanford Universität, USA

- 1978

- Gastprofessor, Collège de France, Paris

- 1979

- Gastprofessor, Universität Kyoto, Japan und an der Universität Florenz, Italien

- 1982

- Gastprofessor, Fudan Universität Shanghai, China

- seit 1986

- Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching, und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München

- seit 1988

- Wissenschaftlicher Berater an der Stanford Universität, USA

- 1992

- Gastprofessor, Ecole Normale Superieure, Paris

- 1993 – 1996

- Geschäftsführender Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching

- 1994

- Gastprofessor, University of California, Berkeley, Emilio Segré Distinguished Lecturer

- 1999

- Gastprofessor, Massachusetts Institute of Technology, Richard C. Lord Lecturer

- 2000

- Gastprofessor, Scuola Normale, Pisa, Enrico Fermi Lecturer

- 2001

- Gastprofessor, Caltech, Pasadena, Kalifornien, USA, Gordon Moore Distinguished Scholar und an der University of Colorado, Boulder, USA, JILA Distinguished Visitor

Ehrungen:

- 1973

- California Scientist of the Year, California Museum of Science and Industry; Fellow, American Physical Society (APS); Fellow, Optical Society of America (OSA); Alfred P. Sloane Research Fellow

- 1977

- Alexander von Humboldt-Forschungspreis

- 1980

- Otto Klung-Preis, Freie Universität Berlin

- 1983

- Cyrus B. Comstock Prize, U.S. National Academy of Science; Herbert P. Broida Prize (APS); Fellow, American Academy of Arts and Sciences

- 1985

- William F. Meggers Award

- 1986

- Michelson Medal, Franklin Institute, Philadelphia

- 1987

- Italgas-Preis für Forschung und Innovation, Italgas, Turin

- 1988

- Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

- 1989

- Internationaler König Faisal-Preis für Wissenschaft, Saudi Arabien

- 1991

- Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

- 1995

- Einstein Medal for Laser Science

- 1996

- Arthur L. Schawlow Prize for Laser Science (APS)

- 1998

- Philip Morris Forschungspreis (Atomuhr)

- 2000

- Stern-Gerlach-Medaille, Deutsche Physikalische Gesellschaft Philip Morris Forschungspreis (Atomlaser); Arthur L. Schawlow Award (Laser Institute of America)

- 2001

- Auswärtiges Mitglied der U.S. National Academy of Sciences; Quantenelektronik- und Optik-Preis der Europäischen Physikalischen Gesellschaft

Kontakt

Projektsprecher

Prof. Dr. rer. nat. Theodor Hänsch

Max-Planck-Institut für Quantenoptik

Hans-Kopfermann-Straße 1

85748 Garching

Tel.: +49 (0) 89 / 32 90 57 02

Fax: +49 (0) 89 / 32 90 53 12

E-Mail: t.w.haensch@mpq.mpg.de

Pressekontakt

Dr. Dag Schiöberg

Max-Planck-Institut für Quantenoptik

Hans-Kopfermann-Straße 1

85748 Garching

Tel.: +49 (0) 89 / 32 90 52 13

Fax: +49 (0) 89 / 32 90 52 00

E-Mail: mpq-info@mpq.mpg.de

Beschreibung der Institute und Unternehmen zu ihren nominierten Projekten

Mit Laserlicht Distanzen oder Zeiten genau zu messen oder Internet-Seiten über Glasfasern um die halbe Welt zu schicken, gehört heute zum technischen Alltag. Doch ließ sich das wirkliche Potenzial solcher Anwendungen bisher noch nicht ausschöpfen, weil es für Licht, anders als für Radiowellen, keinen praktikablen Weg gab, die Frequenz, d.h. die ungeheuer große Zahl der Schwingungen pro Sekunde, direkt zu messen.

Hier hat eine Arbeitsgruppe um den Münchner Forscher Prof. Theodor Hänsch nun einen Durchbruch erzielt. Mit einem neuartigen Verfahren für die Messung und Regelung der Frequenz von Licht hat sie ein vierzig Jahre altes Problem der Laserphysik in eleganter und universeller Weise gelöst. Hänsch konnte aufzeigen, wie ein einziger kompakter modengekoppelter Femtosekundenlaser gleichzeitig Hundertausende von scharfen Laserlinien erzeugen kann. Der so entstehende optische Frequenzkamm erstreckt sich über den ganzen sichtbaren und nahen infraroten Spektralbereich. Die absolute Frequenz jeder einzelnen Linie des Kammes lässt sich dabei mit Radiofrequenz-Methoden mit extrem hoher Genauigkeit bestimmen.

Mit der neuen Technik lässt sich nun endlich die Längeneinheit Meter so realisieren, wie sie 1983 durch internationale Übereinkunft definiert wurde. (Nach dieser Vorschrift findet man die Wellenlänge eines Lasers, in Meter, indem man die 1983 definierte Lichtgeschwindigkeit durch die gemessene Lichtfrequenz dividiert.)

Die Methode wurde ursprünglich für die ultrapräzise Spektroskopie entwickelt. So konnten Hänsch und Mitarbeiter z.B. die Frequenz einer scharfen Linie im Wasserstoffatom auf 14 Dezimalstellen genau messen. Doch sind inzwischen eine ganze Reihe technischer Anwendungen in greifbare Nähe gerückt. So erlaubt die neue Technik z.B. die Entwicklung neuartiger Atomuhren, die als „Pendel“ Atome einsetzen, die mit der Frequenz von Licht schwingen, und deren Genauigkeit herkömmliche Uhren um das Tausendfache übertreffen kann. Solche Uhren werden den gesteigerten Anforderungen zukünftiger Satelliten-Navigationssysteme oder Telekommunikationssysteme gerecht werden.

Besonders vielversprechende Perspektiven eröffnen sich für die optische Nachrichtentechnik. So erfordert die Erhöhung der Übertragungskapazitäten von Glasfaserleitungen eine dichtere Belegung mit Kommunikationskanälen und damit einen genau bestimmten Kamm optischer Trägerfrequenzen, wie ihn die Erfindung von Prof. Hänsch erstmals bereitstellt.

Inzwischen haben Prof. Hänsch und Mitarbeiter über Garching Innovations vier deutsche und internationale Patente angemeldet. Im Juli 2001 gründeten seine Mitarbeiter Dr. Ronald Holzwarth und Dr. Michael Mei eine Firma, Menlo Systems GmbH, zur kommerziellen Verwertung dieser Basispatente.

Im Juni 2001 stellte diese Firma auf dem Stand „Bayern Innovativ“ der Münchner Messe LASER 2001 einen zuverlässig funktionierenden optischen Frequenzkammgenerator einem breiten Fachpublikum vor.

Informationen und Kontakt zum Deutschen Zukunftspreis unter:

Internet: www.deutscher-zukunftspreis.de

Das Vorschlagsrecht zum Deutschen Zukunftspreis obliegt den führenden deutschen Einrichtungen aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie Stiftungen.

Das Projekt „Ultrapräzise Synthese und Messung optischer Frequenzen“ wurde von der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften vorgeschlagen.

Gebärdensprache

Gebärdensprache

Leichte Sprache

Leichte Sprache