Dr. rer. nat. Peter Schardt

Wir bewegen uns in dem bereits 100 Jahre alten Gebiet der Röntgendiagnostik, mit der zum ersten Mal Bilder vom Inneren des Körpers möglich waren. Etwas genauer betrachtet geht es um einen Röntgenstrahler für die Computertomographie (CT), die es wiederum seit den 70er Jahren gibt.

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Die Computertomographie hat durch diese Innovation einen riesigen Push nach vorne erfahren, weil sie damit in zwei Feldern der Diagnostik ganz wichtige Meilensteine setzt.

Der eine Bereich betrifft die Unfallstation im Krankenhaus. Früher war es so, dass eingelieferte Patienten langwierig untersucht werden mussten. Mit der CT ist es nun möglich, innerhalb von 20 Sekunden einen Ganzkörperscan von Kopf bis Fuß von dem Unfallopfer zu machen, um in einer Nachauswertung Körperteil für Körperteil bildlich darzustellen und die vollständige Diagnose zu stellen. Das ist ein Riesenfortschritt, der auch die CT sehr stark nach vorne gebracht hat, weil jedes Krankenhaus bestrebt ist, mit modernster Technik für die sicherste Diagnose von Unfallopfern zu sorgen.

Der zweite Bereich ist der Einsatz der Computertomographie bei der Herzdiagnostik. Wir wissen, dass in den westlichen Industrieländern mehr als 50 Prozent der Menschen an einem Herzinfarkt oder an Problemen mit den Blutgefäßen sterben. Die Diagnose dieser Krankheiten war früher sehr schwierig, weil die Untersuchungen am schlagenden Herzen gemacht werden müssen. Mit der Innovation Straton sind mehrere Dinge dabei entscheidend verbessert worden: die Zeitauflösung und die Detailauflösung, um genau festzustellen, welcher kardiale Fehler beim Patienten vorliegt. Jetzt ist es möglich, mit einem einzigen Scan zwischen 12 und 20 Sekunden in brillanter Bildqualität den Zustand der Herzkranzgefäße und der Blutgefäße darzustellen.

Die Darstellung Ihres Projektes spart nicht mit Superlativen: „völlig neuartige Technologie“, „revolutionär“ oder „Quantensprung“. Beschreiben Sie bitte den Stand der Technik zuvor, und definieren Sie dann doch einmal das, was solche Superlative rechtfertigt.

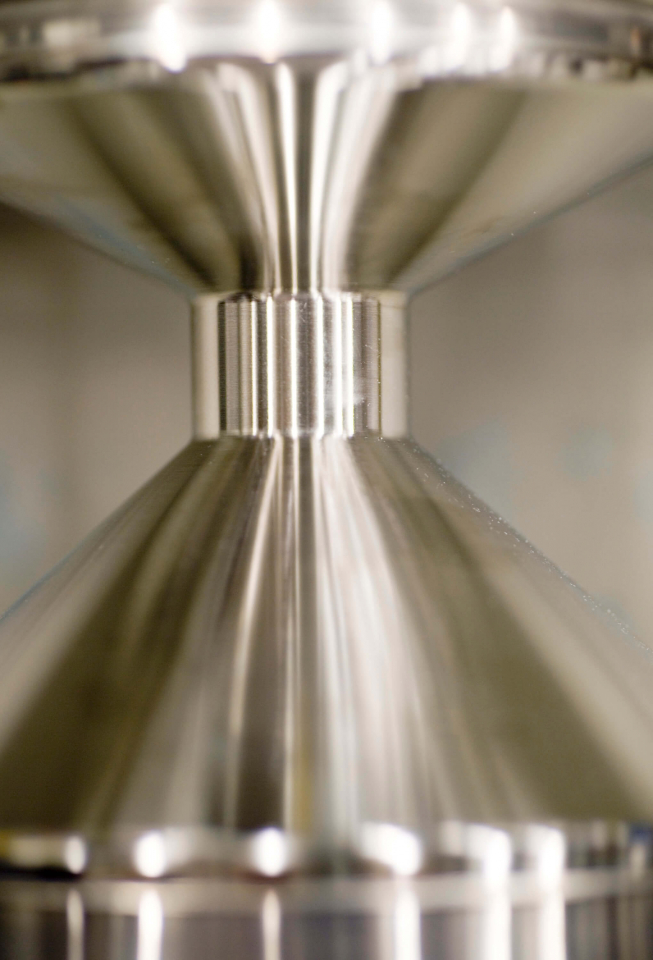

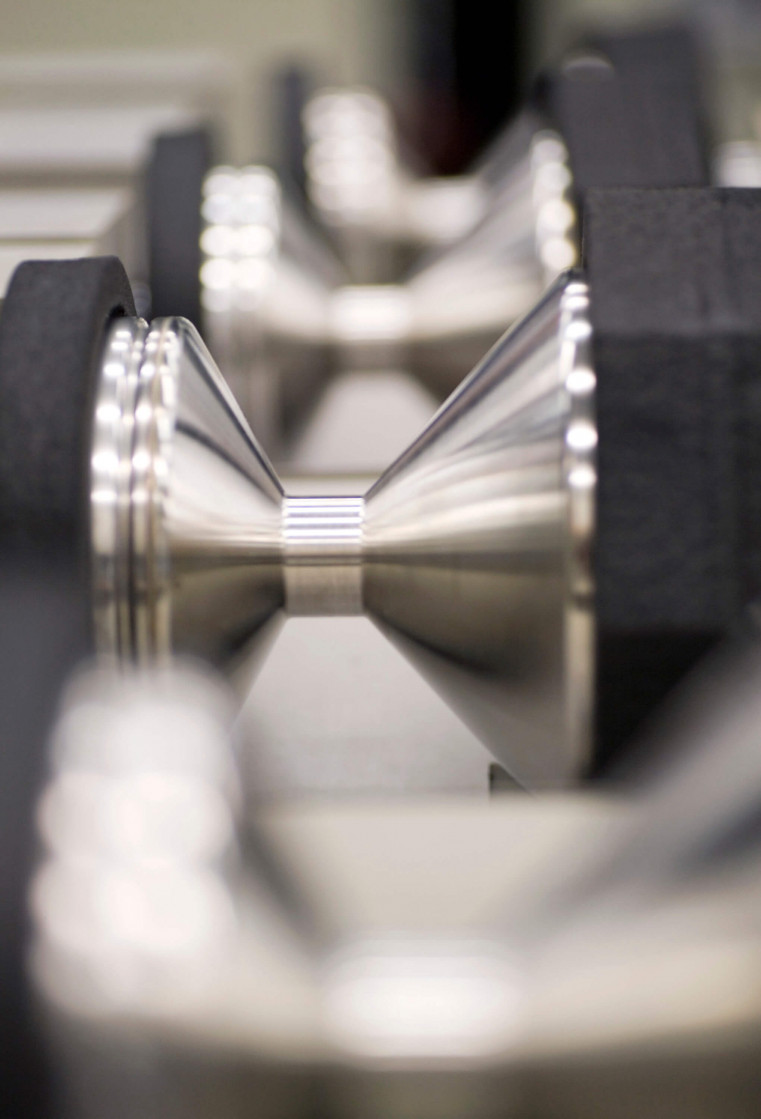

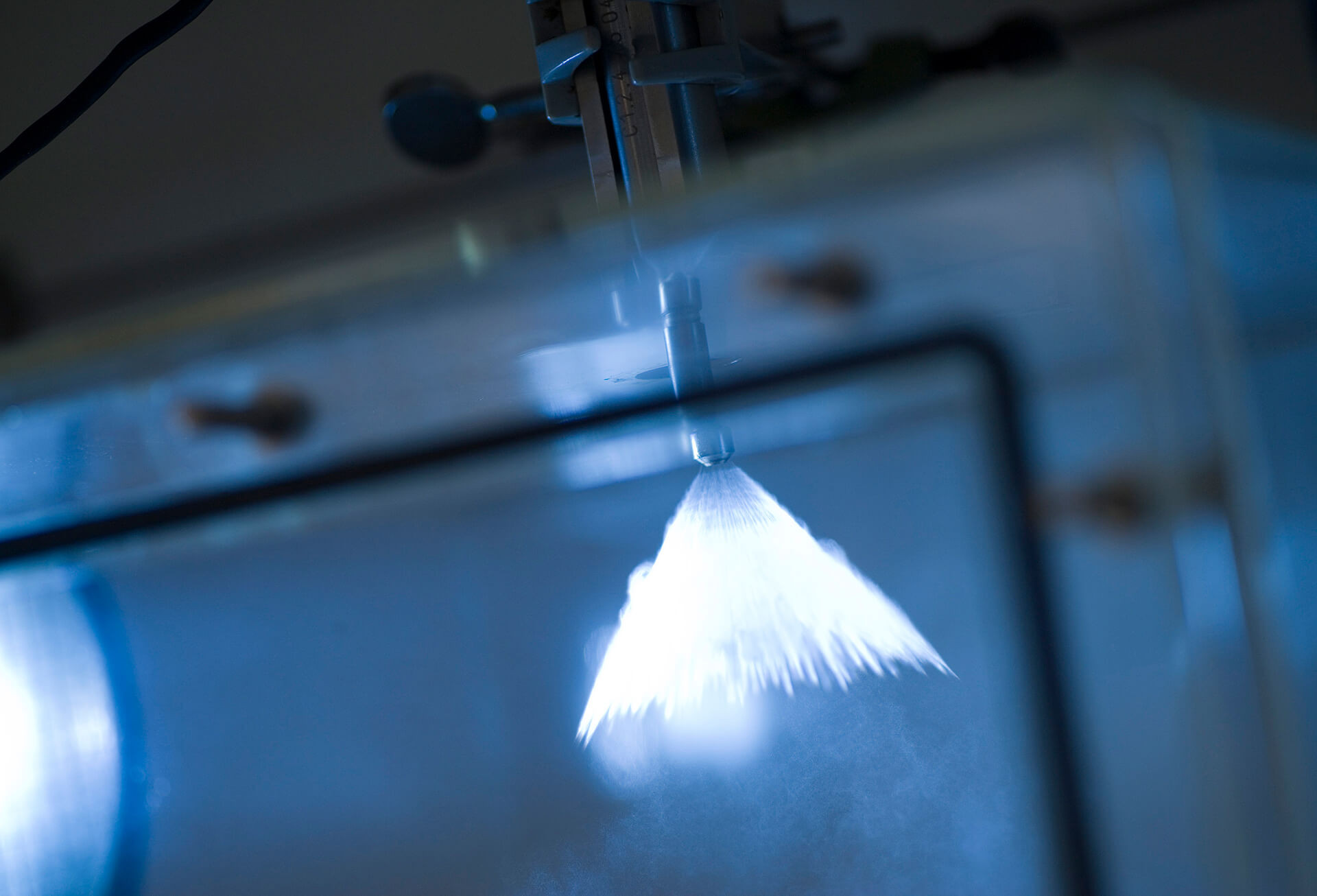

Dr. rer. nat. Karin Söldner

Der Stand der Technik zuvor beruhte auf Drehanoden-Röntgenröhren. Bei der Erzeugung von Röntgenstrahlen gibt es das Problem, dass 99 Prozent der Energie in die Wärme geht und nur ein Prozent in die Röntgenstrahlung. Diese 99 Prozent Wärme müssen abgeführt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. Dies geschieht entweder durch Wärmestrahlung oder durch Wärmeleitung. Die meiste Wärme verlässt das System einfach durch Abstrahlung. Was man nicht wegbringen kann, muss man in den großen Anoden speichern. Eine Leistungssteigerung ist daher nur durch die Vergrößerung von Oberfläche und Volumen möglich. Deswegen sind die Röntgenröhren immer größer geworden. Bei Straton hat man jetzt die erste direkt gekühlte Drehanode. Die Anode ist Teil der Röhrenhülle, und durch die Öl-Anströmung erzielt man eine direkte Kühlung. Dadurch kann man mit einer relativ kleinen Anode hohe Leistung erreichen. Während man früher sehr lange Kühlzeiten z. B. bei der Untersuchung von Lebertumoren hatte, also große Pausen bei Aufnahmen mit langen Verweilzeiten in der Röhre machen musste, steht jetzt diese hohe Leistung praktisch immer zur Verfügung. Die Untersuchungszeiten für den Patienten verkürzen sich dadurch erheblich.

Dr. rer. nat. Peter Schardt

Bis vor wenigen Jahren bestand eine Röntgenröhre nur aus dem Glaskolben mit einem speziellen Bauteil im Inneren – der Anode, die immer geglüht hat. Alle Entwickler waren stolz, je größer die Anode war und je heller diese geglüht hat. Aber genau darin lag die Begrenzung. Man musste die schwierigsten Materialien bei den höchsten Temperaturen immer an der Grenze der Materialbelastbarkeit im Griff haben. Und genau diese Begrenzung ist eigentlich der Auslöser unserer Innovation: Wie kann ich diese Begrenzung „immer größer“, „immer heißer“ und „immer schwerer“ überwinden? Bei Straton wird durch ein völlig neues Prinzip der Kühlung diese Notwendigkeit gegenstandslos.

Ist das jetzt „nur“ eine technische Komponente des Gerätes, die anders strukturiert ist, oder hat das auch Auswirkungen auf die Bildqualität?

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

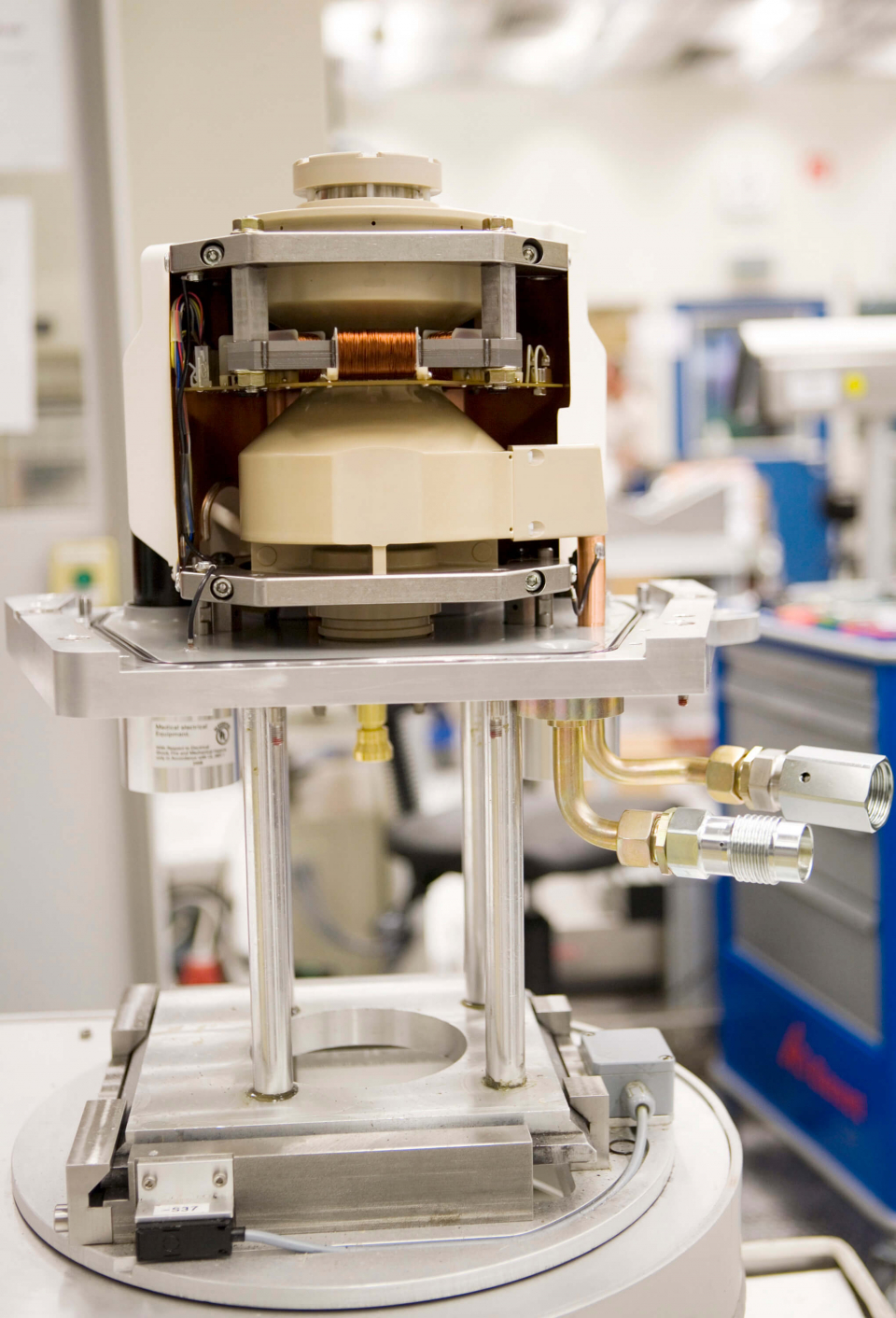

Im Gegensatz zu konventionellen Röntgenröhren ist Straton eine neuartige Röhre, die durch einen sehr hohen Anteil an Elektronik neue Möglichkeiten bietet. Das ist ein Innovationssprung gegenüber der bisher verfügbaren Technologie.

Die elektronische Steuerung des Elektronenstrahls, die z-Sharp-Technologie, hat z. B. die Detailerkennbarkeit bei krankhaften Veränderungen der Herzkranzgefäße wesentlich verbessert. Vor beinahe zwei Jahren sind wir damit als Erste auf dem größten Radiologiekongress der Welt in den USA aufgetreten und haben diese neue Ära der CT mit einem 64-Schichter eingeleitet. Ein Jahr später dann hatten wir schon 200 Geräte auf dem Markt platziert, während andere mit konventionellen Röhren gerade in Bezug auf Zeitauflösung und Bildqualität auch heute noch nicht in der Lage sind, nachzuziehen.

Neue Technologien dienen natürlich auch dazu, dass wieder Geräte abgesetzt werden: Das ist völlig normal, das macht jeder Waschmaschinenhersteller auch. Ganz konkret: Was hat der Patient von dem, was hier neu ist? Wo ist für ihn der Nutzen?

Dr. rer. nat. Peter Schardt

Das ist ganz einfach: eine objektivere Diagnose durch eine deutlich verbesserte Qualität der klinischen Bilder. Herr Knüpfer hat die Technologie angesprochen, die notwendig ist, um diese Bilder besser zu machen, und man kann an vielen klinisch relevanten Beispielen den Vergleich von herkömmlicher und neuer Technologie sehen. Es gibt sehr viel weniger störende Artefakte – so nennen wir die Bildstörungen, die durch die mathematische Verarbeitung verursacht werden und in den Bildern noch enthalten sind.

Dr. rer. nat. Karin Söldner

Speziell die Aufnahmen am Herzen, die zum Teil invasive Methoden ersetzen, werden durch die Röhre mit ihrer hohen Leistung ermöglicht. Da die Röhre relativ einfach und klein ist, kann man die gesamte Röhre sehr schnell um den Patienten rotieren lassen. Die Röhre verträgt die dabei entstehenden hohen Fliehkräfte. Durch diese Konstruktion werden wiederum exakte Aufnahmen am Herzen möglich.

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Ergänzend ist auch für den Patienten von Vorteil, dass durch die Möglichkeit der schnelleren Umdrehungen von bis zu 0,33 Sekunden pro Rotation eine Aufnahme eines Organs in wenigen Sekunden gemacht werden kann und der Patient, der dabei die Luft anhalten muss und sich möglichst nicht bewegen darf, in kürzester Zeitspanne die Untersuchung hinter sich hat. Das ist ein großer Vorteil auch gegenüber früher, wo Spiraluntersuchungen zum Teil eine halbe Minute dauerten. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, denn bei vielen Patienten erzeugt eine zu lange Verweildauer in der CT-Röhre natürlich auch Ängste. Und das wird dadurch gemindert.

Es ist aber nicht nur das Herz, das mit Hilfe von Straton oder der CT besser untersucht werden kann, auch Darmuntersuchungen sind einfacher. Man kann heutzutage statt einer Darmspiegelung eine virtuelle Koloskopie machen, d. h. man navigiert per Computerbild durch den Darm und stellt fest, ob Polypen oder sonstige bösartige Erkrankungen vorhanden sind. Und man kann dann entscheiden, wenn man z. B. einen Polypen findet, ob eine Spiegelung folgen sollte. All das ist dank der hervorragenden Bildqualität und der Möglichkeit, das Organ schnell abzufahren, möglich.

Es gibt auch kritische Stimmen zur Perfektionierung der Computertomographie. Man sieht immer mehr, immer besser. Führt das nicht zu einer Welle zusätzlicher diagnostischer Untersuchungen?

Dr. rer. nat. Karin Söldner

Also, ich würde es eher andersherum sehen. Früher basierte die Tumorsuche sehr stark auf Verdacht und man musste alle möglichen Methoden anwenden, z. B. für den Bauchraum: Es geht los mit Magenspiegelung, Darmspiegelung, Magenröntgen, Darmröntgen. Heute ersetzt das eine einzige CT-Aufnahme, danach folgt vielleicht noch eine gezielte weitere Untersuchung. Dies ist für den Patienten viel weniger belastend, weil der Arzt in einer kürzeren Zeit zu einer Diagnose kommt.

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Wir haben, man muss es wirklich positiv sehen, durch die deutlich verbesserte Detailerkennbarkeit in der Computertomographie einen Stand erreicht, wo der Arzt das Bild direkt vergleichen kann mit der Histologie im Atlas. Kurz: Seine Diagnose wird objektiver, Grenzfälle immer seltener.

Dr. rer. nat. Peter Schardt

Ein konkretes Beispiel: Für die Untersuchung der Herzkranzgefäße ist der „Golden Standard“ die Angiographie mit dem großen Herzkatheter. Wir haben jetzt mit der Computertomographie durch Straton ein bildgebendes nicht-invasives Verfahren entwickelt, um auch hiermit genau diese Details sichtbar zu machen, die ich für eine sichere Diagnose sehen muss. Längerfristig wird der Herzkatheter immer mehr therapeutisch genutzt.

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Gerade da, wo man früher noch gesagt hat, na ja, da warten wir noch etwas, bevor wir da den Katheter einsetzen, kann man hier das nun problemlos mit dem bildgebenden Verfahren machen. Man hat die Information in 12 bis 20 Sekunden und kann direkt über therapeutische Maßnahmen entscheiden.

Dr. rer. nat. Karin Söldner

Auch in der Nachsorge ist das sehr interessant, wenn man sich überlegt, dass Bypasspatienten alle paar Jahre wieder eine Herzkatheteruntersuchung vor sich haben. Das ist für den Patienten relativ belastend, da ist unser Ansatz doch vielleicht eine Alternative.

Ihre Innovation ist nicht im Kämmerlein eines Forschers entstanden, sondern ist das Ergebnis eines strukturierten und komplexen Arbeitsprozesses, der in Ihrem Unternehmen ganz systematisch verfolgt worden ist. Wie hat man sich das vorzustellen?

Dr. rer. nat. Peter Schardt

Am Anfang steht natürlich immer erst einmal, dass sich alle bewusst sind, was einerseits der Markt braucht und wo andererseits die Begrenzungen beim bisherigen Stand einer Technologie sind. Dann gibt es regelmäßig kreative Runden zur Lösungsfindung. Diese können in allen möglichen Bereichen stattfinden, und wir haben das auch sehr bewusst institutionalisiert. Der nächste Schritt ist, die Ideen in einem Computer abzubilden, um möglichst viele physikalische oder technische Sachverhalte auf ihre Realisierbarkeit zu überprüfen. Anschließend ist dann die Zeit, ins Labor zu gehen und Prototypen zu testen, um bei Erfolgen nicht zuletzt das Management zu überzeugen.

Wie lange hat der Prozess bei Ihrer Entwicklung gedauert?

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Der Anfang lag im Jahr 1996, wobei die Entwicklung bereits zwei Jahre später konkreter wurde. Da gab es schon die ersten Prototypen. In dieser Phase war es ganz wichtig, Visionen zu haben. Wir haben relativ schnell – und das war das Faszinierende daran – erkannt, was für ein Potential in dieser Straton-Technologie steckt. Dann wurde ab 1998 stärker in das Projekt und in weitere Prototypen investiert, die wir dann am Computertomographen erprobt haben. 2001 konnten wir das erste Patientenbild aufnehmen und 2003 die Innovation auf dem Markt vorstellen.

Was war das für ein Team, das sich da zusammengefunden hatte? Welche Professionen waren beteiligt?

Dr. rer. nat. Peter Schardt

Am Anfang waren es zwei Leute, die daran glaubten. In den ersten drei Jahren konnten wir die Arbeiten auf etwa fünf Mitarbeiter begrenzen. Aber dann kam die Phase, in der es hieß: Leute, ihr müsst im klinischen Umfeld zeigen, dass euer Röntgenstrahler nicht nur im Labor funktioniert, sondern auch eine Zulassung bekommt, um im klinischen Einsatz Ärzten und Patienten zu helfen. Da musste das Team auch sehr viele regulatorische Anforderungen stemmen, so dass wir letztlich bei rund 30 Leuten gelandet sind.

Dr. rer. nat. Karin Söldner

Ab Herbst 1999 ging es dann richtig los. Es kamen noch viele Tiefschläge, nachdem wir zuerst eine viel höhere Dauerleistung angestrebt hatten. Auch brauchte es viel Überzeugungsarbeit, bis auch unsere Kollegen von der Computertomographie glaubten, dass der Straton-Technologie die Zukunft gehört. Die Produktentwicklung mit dem Strahler, so wie er heute ist, haben wir dann erst 2002 begonnen und waren dann im November 2003 am Markt.

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

In der Phase der Vorentwicklung waren es Physiker, natürlich auch Elektroingenieure und Labormechaniker. Und später dann in der Produktentwicklung oder jetzt in der Fertigung haben wir eine breite Palette an Berufen, die da beteiligt sind. Maschinenbauingenieure, Fertigungstechniker, Elektroingenieure, Physiker, Konstrukteure. Im produktiven Bereich sind es Menschen, die eine Elektro- oder eine gute mechanische Ausbildung haben. Es ist ein großes Feld von Kompetenzen, das hier benötigt wird.

Haben Sie sich im Verlauf Ihres Projektes mehr Unterstützung gewünscht – extern oder intern – oder fanden Sie sie ausreichend?

Dr. rer. nat. Peter Schardt

Unser Management hat uns immer unterstützt! Die Vision war so allgegenwärtig, dass wir immer unser Ziel im Auge hatten, auch wenn es Fehlschläge gab. Natürlich gab es viele Probleme, die auch mit dem äußeren Umfeld zu tun hatten, z. B. dass Zulieferer zunächst ertüchtigt werden mussten.

Dr. rer. nat. Karin Söldner

Man muss auch sagen, dass bei anderen Röntgenstrahlern eigentlich immer dieselbe Technik verwendet wird. Hier war es so, dass man mit fast allem neu anfangen musste. Dadurch haben wir die Möglichkeit gehabt, viele kreative Ideen zu testen. Das war unsere Chance.

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Was ganz wichtig war, das war die Vision! Es gab auch Phasen, wo das Team eher verzweifelt war, weil es Probleme gab. Ich habe das Projekt sehr verfolgt, begleitet, und war dann derjenige, der auch oft motiviert hat und vielleicht auch den einen oder anderen Anstoß für eine Lösung gegeben hat. Wichtig war es auch, die Kritiker des Projekts zu überzeugen und sie für unsere Sache zu begeistern.

Wir reden ständig über Innovation. Der Begriff ist viel- und abgenutzt. Wie definieren Sie Innovation, insbesondere im Zusammenhang mit Ihrem Projekt?

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Ich sehe das zunächst so wie die Politiker, die sagen, wir haben nur die Chance in Deutschland zu überleben: Arbeitsplätze sichern oder schaffen, indem wir innovativ sind und innovative Produkte bereitstellen. Ich glaube auch, dass die Innovation Straton hier Arbeitsplätze sichert und auch schafft: dadurch, dass die Stückzahlen sich von Jahr zu Jahr steigern. Das ist eine sehr pragmatische Definition für den Begriff Innovation. Eine Innovation sollte Trendsetter sein für neue Produkte und auch wieder neue Innovationen generieren. So ist Straton eine Plattform für weitere Innovationen. Wir haben noch nicht alle Visionen umgesetzt; es sind so um die 30 Prozent. 70 Prozent Potenzial steckt noch drin, daran arbeiten wir. Da werden noch sehr schöne und interessante Anwendungen für die Computertomographie und auch für andere Modalitäten kommen. Das schafft Arbeitsplätze, das ist ganz wichtig. So sehe ich auch Innovationen: Sie sollen nicht nur eine Spielerei sein, sondern auch etwas, was den Menschen dient. Sie sollen helfen, die Effizienz bei diagnostischen Verfahren zu verbessern und dadurch Gesundheitskosten senken. Da spielen wir doch mit unserer Innovation in der ersten Liga.

Dr. rer. nat. Karin Söldner

Bei Straton ist es so, dass es sich um eine komplett neue Technologie handelt. Für die Produktentwicklung bedeutet das, dass wirklich fast sämtliche Teile und Prozesse neu sind. Für uns von der Produktentwicklung ist eigentlich die Herausforderung, eine noch bessere Qualität bei noch höherer Leistung der neuen Röntgenstrahler im Vergleich zu den früheren Röntgenstrahlern zu garantieren. Das ist die wirkliche Innovation.

Dr. rer. nat. Peter Schardt

Innovation ist immer auch ein Aufbruch ins Ungewisse: Die uralte Röntgenröhrentechnologie z. B. war in eine Sättigung übergegangen. Für mich ist Innovation, wenn ich unten wieder anfange und den Aufstieg neu vor mir habe, auch wenn dieser noch ungewiss ist. Gerade bei Straton gibt es noch neue Möglichkeiten, die ich aber alle noch gar nicht absehen kann. Wir sind erst am Anfang.

Wie schätzen Sie denn das Klima für Forschung und Innovation generell in Deutschland ein?

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Gute Forschung und aussichtsreiche Innovationen erfahren in Deutschland generell eine sehr gute Förderung und sind auch im Blickpunkt und Interesse der Politik, meine ich. In diesem Zusammenhang ist besonders die Zusammenarbeit von Hochschule und Industrie wichtig – weil nur durch derartige Partnerschaften eine kreative Atmosphäre entsteht, die für Innovationen unabdingbar ist. Es gibt viele Hochschulinstitute, die die Zusammenarbeit mit der Industrie nutzen und nicht irgendwelche Ängste und Befürchtungen haben, sie seien Handlanger für die kommerzielle, industrielle Entwicklung. Wir pflegen diese Zusammenarbeit mit Hochschulinstituten und nutzen Kompetenzen, die dort vorhanden sind, binden diese in unsere Entwicklungsarbeiten ein und kommen so mit Produkten schneller auf den Markt. Generell ist es eine Win-Win-Situation für beide Partner. Ein aktuelles Beispiel ist die klinische Nutzbarmachung der Partikeltherapie zur Krebsbehandlung, bei der wir eng mit der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt kooperieren. Gleichzeitig investiert Siemens Med natürlich auch entsprechende Finanzmittel in Forschung und Entwicklung, um Innovationen voranzutreiben. Im vergangenen Geschäftsjahr waren dies 622 Millionen Euro –

und damit mehr als acht Prozent des Umsatzes. Bemühungen, die einen nachweisbaren Erfolg haben: Jeden Arbeitstag melden die Med-Entwickler drei Erfindungen zum Patent an – unsere Produkte sind dadurch jünger als drei Jahre.

Wie ist Ihre Innovation geschützt und wie sieht der Markt aus? Welche Zielsetzung haben Sie 2003 mit der Markteinführung des Produktes verbunden?

Dr. rer. nat. Peter Schardt

Wir haben den Patentschutz schon bei den allerersten Ideen initiiert. Herausgekommen ist eine lange Liste von ca. 35 Patenten weltweit, vor allem auch in den USA. In dieser Liste sieht man auch die vielen Potenziale der Straton-Technologie für andere Bereiche. So ist z. B. die hohe Dauerbelastbarkeit von Straton vor allem für die Airport Security oder die Materialuntersuchung interessant. Darüber hinaus haben wir neuartige Servicekonzepte patentiert und bereits in Vorbereitung, die analog zur Automobilindustrie die Vorhersage eines Ausfalls verschiedener Komponenten ermöglichen und damit helfen, Stillstandszeiten zu vermeiden. Es wird auch nicht lange dauern, bis wir quasi „farbige“ Röntgenbilder mit noch höherem Informationsgehalt erzeugen können.

Allerdings nützen die Patente alleine wenig. Es ist wichtig, innovative Produkte auch schnell auf den Markt zu bringen.

Dr. rer. nat. Karin Söldner

Wir haben einfach einen Vorsprung an Know-how und sind damit so manchem Wettbewerber ein paar Jahre voraus. Darauf sind wir sehr stolz.

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Man sollte noch ergänzend sagen, dass die Wettbewerber mit anderen Lösungen in den konventionellen Röhrentechnologien nachziehen. Zweifelsohne aber wird es jetzt spannend. Ich glaube, dass wir bei dem nächsten Schritt mit der Innovation Straton deutliche Vorteile haben werden, wie wir auch schon Vorteile mit der Einführung des 64-Schicht-CT-Scanners hatten. Damit waren wir mindestens ein Jahr schneller auf dem Markt als unsere Wettbewerber. Als diese mit der Markteinführung starteten, hatten wir bereits 200 Systeme ausgeliefert. Ich würde mal sagen, der Markt für die Computertomographie liegt bei ca. 5 Milliarden Euro. Was wir wollen, ist klar, das haben wir auch schon gezeigt: Wir wollen Marktanteile durch ein überzeugendes Produkt gewinnen. Das wird durch Straton ermöglicht. Unser Computertomograph Sensation 64 ist das modernste Gerät zurzeit und setzt den Standard. Da sind wir führend. Dadurch konnten wir unserem schärfsten Wettbewerber Marktanteile im High-End-Segment wegnehmen – vor allem auch in den Vereinigten Staaten, wo Siemens Medical Solutions fast die Hälfte seines Umsatzes erwirtschaftet. Wir glauben, diese Erfolgsstory fortsetzen zu können und dank Straton demnächst wieder erhebliche Fortschritte zu erzielen.

Wie lange dauert es, ein solches Gerät herzustellen, und was kostet so etwas?

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Heutzutage entwickelt man Plattformen, auf die man immer wieder aufbauen kann, daher hat die Entwicklung des 64-Zeilen-Scanners nur ein Jahr gedauert. Das ist eine fantastisch kurze Zeit. Das war natürlich nur durch die gute Steuerung der Mitarbeiter und verschiedener Projektgruppen, auch mit unserer Beteiligung, möglich. Zu den Kosten: Es gibt Computertomographen verschiedener Leistungsklassen. Es gibt welche für eine halbe Million, es gibt allerdings auch welche, die kosten über eine Million Euro.

Wie sieht die wirtschaftliche Bilanz aus? Wie viele Arbeitsplätze wurden durch dieses Projekt geschaffen, und wo wird produziert?

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Wir haben im Bereich Vakuumtechnik durch Straton ca. 100 Mitarbeiter in der Entwicklung und Fertigung beschäftigt. Ganz klar muss man sagen, dass wir auch den einen oder anderen Arbeitsplatz, der verloren gegangen war, weil wir Produkte in China herstellen, aufgefangen haben. Vor allem aber profitieren die umliegenden mittelständischen Zulieferer in der Region durch ernorme Auftragssteigerungen für die Straton-Zulieferteile. Hier beträgt der Arbeitsplatzaufbau sicher ein Vielfaches.

Der Bereich Computertomographie in Forchheim hat selbstverständlich ebenfalls Arbeitsplätze geschaffen. Nicht nur in der Fertigung und in der Entwicklung, sondern auch im Vertrieb. Aufgrund des durchschlagenden Erfolgs dieses Produktes müssen natürlich auch die Verkaufskanäle und der Service besser ausgestattet werden. Straton ist sicher ein Produkt, das Modellcharakter dafür hat, wie man Arbeitsplätze am Standort Deutschland sichert und auch neue schafft.

Wir würden gerne auch noch etwas Persönliches über Sie erfahren: Wie sind Sie eigentlich zu Ihrer Berufsentscheidung gekommen, oder was wollten Sie als Kind werden?

Dr. rer. nat. Peter Schardt

Es hat mich schon immer interessiert, mit technischen Dingen umzugehen und diese zum Laufen zu bringen, egal ob im Zusammenhang mit Strom oder Mechanik. Ich begann 1985 mit dem Studium der Physik und schloss nach zehn Semestern mit einer Arbeit auf dem Gebiet der Beschleunigertechnologie ab. Die weiterführenden Arbeiten beendete ich 1995 mit der Promotion.

Ein sehr verwandtes Thema war damals in der Medizintechnik bei Siemens aktuell. Man wollte einen Elektronenstrahl ähnlich wie in einer Beschleunigeranlage rund um den Patienten kreisen lassen, um Computertomographieaufnahmen zu erzeugen. Das war vor ziemlich genau zehn Jahren, doch kurz darauf ist das Projekt aus Kostengründen zurückgestellt worden. Diese Sache aber doch im Kleinen umzusetzen war dann genau ein Jahr später der Gedanke, aus dem Straton geboren wurde.

Dr. rer. nat. Karin Söldner

Für mich war völlig klar, dass ich Lehrerin werden wollte – natürlich für Mathe und Physik. Schon während der Schule und im Studium habe ich sehr viel Nachhilfe gegeben. Nach meiner ersten Ferienarbeit bei Siemens habe ich mich aber dann doch entschlossen, lieber in die Industrie zu gehen. Meine Diplom-Arbeit schrieb ich bei Professor Saemann-Ischenko an der Universität Erlangen, wo ich später auch promovierte. In der Gruppe wurden supraleitende Schichten hergestellt und mit Oberflächenmethoden analysiert. Das Basteln und Entwickeln hat mir sehr gut gefallen, aber ich bin zunächst bei der KWU gelandet, wo ich Neutronenflüsse berechnet habe. Das ist eine rein theoretische Arbeit mit dem Vorteil, dass alles sehr planbar ist, sich aber häufig wiederholt. Anschließend bin ich zu Siemens Med gegangen und habe mich da zuerst mit Kugellager- und Gleitlagertechnologie für Röntgenröhren beschäftigt. Zwischenzeitlich erhielt ich Produktverantwortung für unterschiedliche Röntgenstrahler. Ende 1999 bin ich dann zur Straton-Entwicklung gestoßen, wo ich jetzt die Produktverantwortung habe.

War Ihre mathematische Ader eine Begabung oder sind Sie von zu Hause an dieses Gebiet herangeführt worden? Wie viele Frauen waren eigentlich in Ihrem Team?

Dr. rer. nat. Karin Söldner

Wenn man etwas kann und dafür gelobt wird, dann macht man es natürlich auch gerne. Mein Vater hatte immer ein Faible für Raketentechnik und viele Physiker-Biographien gelesen. Das habe ich als Kind dann auch gemacht, und so war der Weg in etwa vorgegeben.

Was Frauen im Team angeht, bin ich mit einigen Kolleginnen aus der Konstruktionsabteilung schon ziemlich allein auf weiter Flur. Ich finde es aber auch verständlich, da das Interesse an technischen und naturwissenschaftlichen Berufen erst im Wachsen begriffen ist.

Sie haben das alles so mit der Familie vereinbaren können?

Dr. rer. nat. Karin Söldner

Ich wollte das vereinbaren und das geht durchaus. Mein Sohn ist im November 1992 geboren worden. Ich bin ein halbes Jahr daheim geblieben und habe dann, zunächst reduziert auf knapp 26 Stunden die Woche, wieder angefangen. Das konnte ich dank eines unterstützenden familiären Umfeldes langsam wieder steigern.

Und was hat Sie zu Ihrem Studium gebracht?

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Bereits vor dem Abitur standen ganz klar meine mathematischen, physikalischen und naturwissenschaftlichen Interessen fest – beispielsweise auch für Kosmologie und Raketentechnik. Ich habe Physik in Erlangen studiert und zunächst experimentell gearbeitet, mit Ionen experimentiert und Kernphysik gemacht. Um theoretische Zusammenhänge besser zu verstehen, bin ich dann zu theoretischer Kernphysik gewechselt, habe in diesem Fach später promoviert und habilitiert. Bis zu meinem 40. Lebensjahr habe ich in der Hauptsache Kernphysik, Hochenergiephysik und die letzten drei Jahre Strahlungsphysik gemacht. Hier stellte sich die Frage, ob es Alternativen gibt, Röntgenstrahlung zu generieren. Das war für mich der Ansatzpunkt, zu Siemens zu kommen. Ich war zunächst einmal eineinhalb Jahre Assistent in der Entwicklungsleitung für Röntgendiagnostik und habe dort das industrielle Umfeld kennen gelernt, auch die industriellen Prozesse, die doch ganz anders sind als im Forschungsbetrieb an der Hochschule. Fasziniert hat mich, wie hier gearbeitet wird – nämlich ergebnis-, ziel- und vor allem auch geschäftsorientiert. Dann habe ich in der Entwicklung der Bildverstärker gearbeitet, wo man mir vor zwölf Jahren die Leitung des Geschäftsgebietes übertrug. Das war dann eine Zeit, in der es nicht sehr gut lief. Es musste restrukturiert und manches neu ausgerichtet werden: Was wir brauchten, war eine klare Strategie und eine klare Vision. Mittlerweile haben wir nicht nur die Innovation Straton, wir arbeiten an vielen weiteren innovativen Ideen für Diagnostik und Therapie.

Gab es Vorbilder oder Ereignisse, die Sie besonders beeindruckt, Ihre berufliche Laufbahn beeinflusst haben?

Dr. rer. nat. Peter Schardt

Für mich war etwas sehr wichtig: Jemand, der sehr systematisch arbeitet, ist immer ein Gegenpol zu jemandem wie mir, der sehr kreativ arbeitet. Bei Siemens sieht man sehr viele Vorbilder, die das systematische mit dem kreativen Vorgehen verbinden. Das hat mich inspiriert.

Dr. rer. nat. Karin Söldner

Es gab sowohl an der Uni als auch hier viele Personen, mit denen ich gut zusammengearbeitet habe, und viele, von denen ich etliches gelernt habe. Speziell für dieses Projekt war der wesentliche Punkt, dass sehr unterschiedliche Menschen – sehr kreative und sehr systematische – zusammengearbeitet haben.

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Mich haben immer Vorbilder fasziniert, die eine Vision hatten und an dieser ihre Arbeit orientiert haben. Menschen, die etwas bewegen wollten. Zum einen war das mein Lehrer, bei dem ich promoviert und habilitiert habe, aber auch der Lehrer meines Kollegen Peter Schardt. Beide sind für mich ein leuchtendes Beispiel dafür, Forschung zu betreiben und Dinge voranzubringen. Innovationen können nur geschaffen werden, wenn eine Vision vorausgeht. So erlebe ich das auch hier im industriellen Umfeld bei unserem Vorstand Professor Erich R. Reinhardt. Hinter jeder Vision muss aber auch eine sinnvolle Strategie stecken, die jeden Mitarbeiter in jeder Hierarchiestufe einbindet und so die Umsetzung der Vision vorantreibt.

Welche Charaktereigenschaften haben Ihnen beruflich geholfen? Welche waren hinderlich?

Dr. rer. nat. Peter Schardt

Ich kann mit neuen Ideen offen auf andere zugehen und diskutieren, um diese Ideen gemeinsam weiterzuspinnen. Hinderlich ist mir manchmal nur mein Optimismus. Da macht man sehr leicht Versprechungen, die durch die Realität oft überholt werden. Man sollte jedoch trotzdem daran festhalten, auch wenn man nachher die Prügel einstecken muss. Denn Optimismus ist eine von mehreren wichtigen Voraussetzungen für Innovation.

Dr. rer. nat. Karin Söldner

Systematik und Beharrlichkeit – das ist ein wichtiges Element. Wir arbeiten manchmal über Jahre an Entwicklungen. Man muss immer fest an sein Ziel glauben, voll dahinterstehen und jederzeit festen Willen beweisen – auch gegen so manche Hürden.

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Optimismus, optimistische Grundeinstellung, Zielstrebigkeit und natürlich auch Ehrgeiz gehören einfach dazu. Es ist spannend und eine Riesenfreude, wenn etwas zum Erfolg führt. Und in 70 Prozent der Fälle ist es dann auch so gelaufen – bislang ...

Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?

Dr. rer. nat. Peter Schardt

Für die Antwort komme ich auf den Beruf zurück. Wir sind mit der Straton-Technologie in einem speziellen Segment der Röntgendiagnostik eingestiegen. Mein Wunschtraum wäre, dass diese Technologie die althergebrachte Technologie komplett ablöst, also in allen Röntgenanlagen auf der Welt. Aus gewissen Gründen geht das heute noch nicht, aber wir arbeiten dran.

Sie nicken alle dazu?

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Ich kann mich mit dieser Antwort vollkommen identifizieren.

Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht hier arbeiten und Ihre Träume verwirklichen? Mit was entspannen Sie sich?

Dr. rer. nat. Peter Schardt

Meistens, wenn ich heimkomme, wartet meine Frau schon darauf, dass wir zur Entspannung joggen gehen. Tagsüber kann sich doch sehr viel Stress anstauen. Wieder auf einen entspannten Level herunterzukommen und die Freizeit zu genießen, dabei hilft mir meine Frau sehr. Sie hat einen großen Anteil an meiner Arbeit und ist auch glücklich, wenn ich am nächsten Tag wieder mit demselben Optimismus an die Projekte gehen kann.

Dr. rer. nat. Karin Söldner

Wenn ich heimkomme, wartet normalerweise erst mal mein Sohn, und ich versuche, etwas Zeit aufzuholen. Dann beschäftige ich mich sehr intensiv mit ihm. Mein Mann kommt auch häufig sehr spät und wir versuchen, dreimal in der Woche zu laufen. Das klappt nicht immer. Ansonsten gehen wir sehr gern wandern oder im Winter Ski fahren. Durch die Bewegung kann man sich etwas abreagieren.

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Auch bei mir steht die Bewegung im Vordergrund: Wandern, Joggen. Und ich spiele begeistert Tennis, mache auch ein bisschen Fitness. Dann interessiere ich mich für Kosmologie und Grenzbereiche der Naturwissenschaften. Da gibt es so viele ungelöste, wichtige und interessante Probleme die mich ungemein faszinieren.

Was ist Glück für Sie? Und was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Knüpfer

Glück ist Gesundheit, und das wünsche ich mir für die Zukunft.

Dr. rer. nat. Karin Söldner

Da schließe ich mich an, für mich und meine Familie.

Dr. rer. nat. Peter Schardt

Die Gesundheit ist eine sehr wichtige Sache. Aber ich spüre immer mehr, dass es genauso darauf ankommt, dass man sich wohl fühlt in dem, was man tut und wie man sein Leben gestaltet. Dazu gehört Anstrengung genauso dazu wie Entspannung. Die richtige Mischung hilft einem zum Glücklichsein!

Gebärdensprache

Gebärdensprache

Leichte Sprache

Leichte Sprache