Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Katalysatoren – das erkläre ich am liebsten mit dem chinesischen Schriftzeichen für Katalysatoren, denn es ist das gleiche wie für Heiratsvermittler. Denn der Heiratsvermittler macht im Prinzip genau dasselbe wie der Katalysator: Er nimmt zwei Moleküle, die eine Affinität zueinander haben, aber aus irgendwelchen Gründen nicht zusammenkommen, lässt sie reagieren und formt damit etwas Neues. Bei 90 Prozent aller chemischen Reaktionen braucht man Katalysatoren. Beispiele sind die Petrochemie – kein Tropfen Benzin ist ohne einen Katalysator entstanden –, Düngemittel, die mithilfe von Katalysatoren wirken, und – das wohl bekannteste Einsatzfeld – wir fahren Auto mit Abgaskatalysatoren. Wie gesagt, es gibt fast nichts in der chemischen Produktion, was ohne Katalysatoren läuft.

Die Katalyse ist eine Effizienztechnologie. Eigentlich geht es hier sogar um zwei Dimensionen von Effizienz: Die Katalyse selbst ist eine Effizienztechnologie, denn sie gestaltet die chemische Produktion ressourcenschonender, und auch das, was durch unsere Innovation geschieht – also das, was die hte AG macht –, ist eine Effizienztechnologie in der Katalysebranche, denn die Entwicklung der Katalysatoren wird effizienter.

Mit dem Begriff wird exakt beschrieben, warum die chemische Industrie Katalysatoren einsetzt. Zum einen ermöglichen sie Reaktionen bei niedrigen Temperaturen, was bedeutet, dass man nicht so viel Energie braucht – auch wenn die meisten chemischen Reaktionen leider nicht ganz so glatt laufen, wie man das gerne hätte – a + b gibt nicht immer = c! Zum anderen führen Katalysatoren dazu, dass möglichst viel von dem entsteht, was man sich wünscht, also wenig Abfälle anfallen. Ausgangsstoffe werden also besser genutzt, und es entstehen exakt die Produkte, die man haben will.

Um zu illustrieren, wovon wir hier reden, nennen Sie uns doch dazu einige Zahlen.

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Der Katalysatormarkt beläuft sich auf über zehn Milliarden Euro, und man schätzt, dass die Wertschöpfung durch Katalyse um den Faktor 100 bis 1000 höher ist. Katalyse generiert folglich weltweit zwischen einer und zehn Billionen Euro an Wertschöpfung. Das ist die Dimension, über die wir hier reden.

Man unterscheidet „heterogene Katalyse“, „homogene Katalyse“ und „Bio-Katalyse“. Auf welche der drei „Spielarten“ beziehen sich Ihre Arbeiten?

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Ich fange mal mit der heterogenen Katalyse an. Der eine oder andere hat sicherlich schon einmal gesehen, wie ein Katalysator im Auto aussieht: ein großer, poröser Block, mit Kanälen durchzogen – das ist ein Feststoff. Das Gas hingegen, das reagiert, ist gasförmig. Das heißt, hier liegen zwei der drei unterschiedlichen Aggregatzustände fest – flüssig – gasförmig vor. Wenn also ein gasförmiger Reaktand an einem festen Katalysator reagiert, dann sprechen wir von einer heterogenen Reaktion.

Wenn der Katalysator als Molekül in einer Flüssigkeit gelöst ist, gibt es nur die flüssige Phase – das ist die homogene Katalyse. Und mit Bio-Katalyse sind Katalysatoren gemeint, die in unserem Körper arbeiten, Enzyme, die dafür sorgen, dass die Lebensprozesse beschleunigt werden. Ein Bio-Katalysator ist demnach ein Katalysator, der in Lebewesen arbeitet und uns am Leben erhält.

Kommen wir zur Entwicklungsgeschichte: Wie ging man bisher vor, und wie hat Ihre Innovation das Vorgehen verändert?

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Gehen wir mal auf den berühmtesten katalytischen Prozess zurück, das Haber-Bosch-Verfahren zur industriellen Entwicklung von Ammoniak. Anfang des vorigen Jahrhunderts entwickelt, war dieser Prozess die Basis der industriellen Synthese von Düngemitteln. Um den richtigen Katalysator zu finden – man wusste also zu dieser Zeit, dass diese Reaktion im Prinzip möglich sein würde –, brauchte man den richtigen „Heiratsvermittler“. Dazu führte Alwin Mittasch Tausende Versuche durch. Schließlich wurde er mit einem Eisenerz aus Schweden als Katalysator fündig. Aber das war eine unendlich mühevolle Arbeit: Er stellte jeden einzelnen Katalysator her, untersuchte jeden einzelnen Katalysator in einem Reaktionsexperiment und stellte fest, was dabei entstand. Das kostete viele, viele Personenjahre und viel Laborkapazität.

In den 90er-Jahren sah man in der Pharmaindustrie – und jetzt kommen wir zur Innovation –, dass man das Verfahren der Molekülsynthese und der Analyse der biologischen Wirkung durch Parallelisierung, Automatisierung und Informatikunterstützung wesentlich effizienter machen konnte. Aber niemand dachte daran, dass man solche Techniken auch für den mühevollen Weg der Katalysatorentwicklung nutzen könnte. Und genau hier setzten wir von der hte AG an. Die ursprüngliche Idee war, das Prinzip zu adaptieren: Es musste doch möglich sein, nicht nur ein Experiment zu machen, zu analysieren und dann das nächste Experiment durchzuführen, sondern mit der richtigen Technologie sollte es möglich sein, 50, 100 oder sogar noch mehr Experimente gleichzeitig zu machen. Das war wahrscheinlich der gedankliche Sprung, der entscheidend war. Er musste dann in Konzepte, Versuchsaufbauten und Reaktoren umgewandelt und realisiert werden.

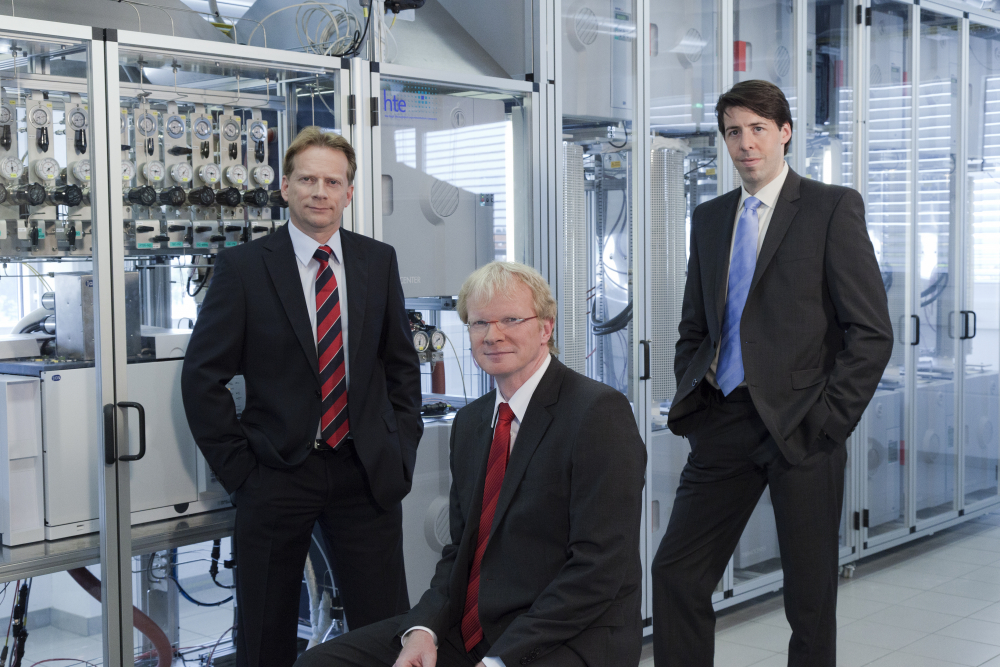

Wichtig ist auch das, was hinterher patentiert worden sollte: Wie sehen die Reaktoren aus, wie muss man bestimmte Analyseverfahren gestalten, dass statt eines Experiments 1 000 Experimente durchgeführt werden können? Das Entscheidende jedoch war der gedankliche Sprung: Was die Pharmaleute ursprünglich realisiert hatten, sollte nun auch in der Katalyseforschung funktionieren. Ich kann mich gut an eine Sitzung erinnern, bei der die gesamte deutsche Katalyse-Szene versammelt war: Konsens war, dass „das nicht geht“, denn in der Katalyseforschung „ist das alles ganz anders!“ Mit hohen Temperaturen und hohen Drücken, „das geht alles überhaupt nicht“. Nach dieser Sitzung bin ich zurück ins Labor – Wolfram Stichert, Stephan Schunk und Armin Brenner waren dabei –, und habe gesagt: „Hat nicht mal einer von euch Lust, das zu versuchen? So und so ungefähr müsste man das machen.“ Und die drei legten los, zeichneten Baupläne für Reaktoren, bauten die ersten Prototypen, von denen viele nicht funktionierten (lacht).

Im Prinzip ist das, was im Patent enthalten ist, nicht einmal der entscheidende, große Gedanke. Vielmehr ist es der methodische Ansatz, der dann letztlich in der Technologieplattform der hte AG zur Materie geworden ist. Da kam ganz viel zusammen, was man mit dem Satz „Lass uns die Dinge mal ganz anders versuchen!“ auf den Punkt bringen kann.

Lassen Sie uns das konkretisieren. Worum geht es bei Ihrer Innovation, was haben Sie entwickelt?

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Das kann man mit einem Satz beschreiben: Wir haben dafür gesorgt, dass die Katalysatorforschung schneller und effizienter durchgeführt werden kann. Das Interessante dabei ist: So viel anders als bisher gehen wir gar nicht vor, wir machen es nur parallel oder sehr schnell hintereinander und liefern dabei genauso gute oder bessere Daten wie unsere Kunden ohne Einsatz von Hochdurchsatztechnologie.

Das sind viele, viele Zahnräder, die innerhalb der Technologieplattform ineinandergreifen müssen. Und wir optimieren immer weiter: noch besser, noch schneller, noch genauer. Das betrifft das ganze Team, nicht nur die Chemiker, wir haben Ingenieure und Informatiker, wir haben die Physiker und Zahntechniker, die Feinmechaniker, die Elektriker und, und, und. Alle zusammen sorgen dafür, dass dieses Getriebe rund läuft – das ist es, was hte auszeichnet.

Dabei spielen ja auch die – wie Sie es nennen – „Automatisierung“ eine Rolle, also die Parallelisierung der Katalyseforschung, sowie die Verarbeitung der Daten mit einer spezifisch entwickelten Software, die ebenfalls entwickelt worden ist. Ist das ein weiterer Schritt in Ihrer Innovation?

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Alle Daten werden in einer konzertierten Art und Weise erfasst und verarbeitet. Das ist der wesentliche Unterschied zu dem vorher geschilderten manuellen Prozess: Alle Maschinen laufen vollautomatisiert, alle Prozessparameter werden erfasst und abgebildet und können korrigiert werden. Auf diese Weise erhalten wir eine sehr große Datensammlung, die wir intelligent durchsuchen können, um so schneller zum Ziel zu kommen. Ziel ist, einen Katalysator – für irgendeinen Prozess – möglichst schnell für unsere Kunden zu verbessern. Darauf kommt es an: ein Material zu finden, nicht tausend herzustellen, dieses eine Material gut zu entwickeln und es dann an den Kunden weiterzugeben.

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Das würde ich gerne ergänzen. Ein sehr signifikanter Anteil der Arbeit liegt im Informatikbereich; bei hte arbeiten allein mehr als 20 Menschen ständig daran. Die Daten, die bei hte generiert werden, kann man nicht mehr manuell inspizieren: Man sieht, wenn man sie sich anschaut, keine Muster. Der Chemiker würde ohne Hochdurchsatzmethoden seine Experimente machen, die Ergebnistabellen inspizieren und Korrelationen sehen. Doch wenn man Daten in der Menge erzeugt, wie sie hier generiert werden, geht das nicht mehr: So wird hier nicht nur Software entwickelt, die Daten aufnimmt, visualisiert und speichert, sondern hier wird Software entwickelt, die diese Daten durchsucht und versucht, daraus Trends abzuleiten, aus ihnen Wissen zu generieren. Es ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, diese Software weiter zu verbessern.

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Dazu eine Ergänzung: Technologisch gesehen haben Sie in Hochdurchsatzexperimenten die Synthese von Materialien und Katalysatoren, das Testen von Materialen und die Datenverarbeitung. Auf jeder dieser Ebenen ergibt sich eine spezifische Herausforderung dadurch, dass man den Prozess parallel durchführt. Wenn man zum Beispiel Katalysatoren parallel testet, muss man dafür sorgen, dass in jedem dieser Reaktoren die gleichen Bedingungen gegeben sind, sonst sind sie nicht mehr miteinander vergleichbar. Wenn bei einem dieser Reaktoren eine Volumenvergrößerung oder eine Kontraktion stattfindet, dann haben Sie ein Problem, die Flüsse in allen Reaktoren gleich zu halten – das ist nur ein Beispiel unter sehr, sehr vielen, bei denen das Spezifikum Parallelreaktion eine technologische Herausforderung darstellt.

Was hat Sie damals gereizt, das Thema auf diese Weise anzugehen?

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

An die Situation kann ich mich noch gut erinnern. Ferdi Schüth kam zur Tür herein und sagte: „Wir behandeln Katalyse in dem Arbeitskreis. Wie wär’s, wenn wir das parallel angehen würden? Und schnell?“ Dann haben wir kurz überlegt: „Klar, machen wir!“ Für uns war das Thema vor allem deshalb so interessant, weil die Denkweise in der Katalysatorforschung ein wenig eingefahren war: Man war es gewohnt, Einfachreaktoren zu nutzen, verwendete größere Volumina, die schaut man sich wochenlang an, dann weiß man alles über dieses eine Material – die richtige Herangehensweise, wenn man verschiedene Prozessbedingungen testen möchte, aber völlig ineffizient für das Testen von unterschiedlichen Katalysatormaterialien. Plötzlich kommt einer daher und fragt: „Was wäre, wenn man noch mehr Materialien gleichzeitig anschaut?“ Uns war sofort klar, dass dieser eine andere Denkweise, eine andere Herangehensweise darstellt. Und das reizt natürlich!

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Für mich war die Triebfeder – wie häufig bei Leuten aus dem akademischen Bereich – die Frage: „Wir wollen doch mal sehen, ob das geht, ob das machbar ist.“ Und dann, wenn es tatsächlich klappt, ist es eine tolle Sache, und wenn nicht, dann schaut man, ob der nächste Ansatz funktioniert. Es ist reine Neugier, ob die Idee tragfähig ist. Und das haben die anderen aufgegriffen.

Und wie ist dann aus der Idee eine Firma, die Ausgründung, geworden?

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Auch diese Situation ist ganz klar festzumachen. Wir hatten den ersten Prototypen schon gebaut. Und dann standen wir auf der Promotionsfeier einer Mitarbeiterin, und ich habe zu Dirk Demuth gesagt: „Wenn ich je eine Idee hatte, von der ich glaube, dass man damit Geld verdienen kann, dann wäre es diese.“

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Und ich habe erwidert: „Warum machen wir es dann nicht?“ Ich war zu dieser Zeit bei BASF in der Katalyseforschung tätig. Wir hatten schon vorher auch mit der Firma Symyx in USA gesprochen, die dann später unser Konkurrent wurde.

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Ausschlaggebend war unser persönliches Interesse, andere Wege zu gehen, und daraus sind im Prinzip die erste Geschäftsidee und 1997 der erste Business-Plan entstanden. Den haben wir BASF und möglichen anderen Kunden vorgestellt und versucht, sie zu überzeugen – was uns auch gelungen ist.

Bei Ihnen hat es also geklappt. Was haben Sie anders gemacht als andere?

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Wir waren wohl näher an der Realität dran als unsere Konkurrenten. Die haben versucht, alles noch mal um einen Faktor zehn oder 100 schneller zu machen; sie wollten einfach noch mehr und haben sich damit bei den Ergebnissen zu weit von der Realität entfernt.

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Aber es gehört auch Glück dazu: zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Für dieses Unternehmen gab es meiner Meinung nach ein Zeitfenster von ungefähr einem Jahr, weil auch andere mit ähnlichen Technologien starteten. Wir wollten aber die Ersten sein. Hinzu kam, dass es ein langes, vertrauensvolles Verhältnis zu BASF gab, was die Sache natürlich viel einfacher machte, zu einem Partner hinzugehen und zu sagen: „Wir haben hier etwas!“ Dirk Demuth, der bei BASF arbeitete, hatte den internen Blickwinkel und kannte die Notwendigkeiten des Marktes – das, was Wolfram Stichert als die „Anschlussfähigkeit an bekannte Technologien“ definierte. Wie gesagt, Symyx verfolgte einen ähnlichen Ansatz, aber so, dass er in der Katalyse nicht nutzbar war – im Bereich der Materialforschung ja, aber nicht in der Katalyse.

Es sind aber noch andere Faktoren wichtig: Es waren sieben Personen, die sich hervorragend verstanden, die die richtige Mischung an Charakteren mitbrachten, Leute mit einem gewissen Geschäftssinn, Verrückte, Realisten, Wissenschaftler … man braucht so eine Mischung. Es funktioniert nicht, wenn man nur Menschen hat, die sehr straight sind, und wenn man nur Verrückte hat, stirbt ein Projekt nach zwei Jahren. Und so kamen ganz viele Elemente zusammen, die am Ende dazu geführt haben, dass diese – ja, vielleicht revolutionäre - Idee tatsächlich umsetzbar war.

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Wir haben es damals, 1998, geschafft, BASF auf Basis einer PowerPoint-Präsentation und eines Messingreaktors zu überzeugen: 31 Millionen DM für eine Idee – und damit haben wir uns über fünf Jahre zum Großteil finanziert.

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Ein blonder Professor, zwei Langhaarige und ein Bärtiger gehen zu BASF, wollen Geld haben und werden nicht achtkantig rausgeworfen. Das war tatsächlich so: Diese Idee hatte Überzeugungskraft. Und es war der richtige Zeitpunkt; zwei Jahre später wäre zu spät gewesen.

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Was auch geholfen hat: BASF stellte mich zu der Zeit frei. Ich hatte die offizielle Erlaubnis, mich um diese Thematik zu kümmern, im Sinne eines eigenen Unternehmens mit BASF als möglichem Kunden.

Das Thema „Mitarbeiter – Team“ ist ein wichtiges Stichwort. Wie viele Leute haben anfangs mitgearbeitet?

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Ende 1999 waren wir zu zwölft bei hte, Ende 2000 waren es dann schon 24 – heute sind es circa 160.

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Das allererste Gründerteam – es gibt da so etwas wie ein Gründungsfoto der hte – saß bei uns im Wohnzimmer um den Tisch herum, Dirk Demuth, Wolfgang Stichert, Stephan Schunk und Armin Brenner. Das war das erste Kernteam. Weil wir das Gefühl hatten, zusätzlich industrielle Erfahrung im Team zu brauchen – außer Dirk Demuth konnte niemand Industrieerfahrung vorweisen –, kamen dann ein Kollege aus der damaligen Degussa, Wolfgang Strehlau, und schließlich John Newsam aus USA, die beide nicht mehr im Unternehmen sind. Das waren die sieben Gründer. Dann wurde das Team sehr schnell größer, es kamen zum Beispiel Jens Klein, Alfred Haas und Bianca Linke als Mitarbeiter der ersten Stunde hinzu.

Das ging auch damit einher, dass die Technologieplattform breiter wurde. Am Anfang waren die Schlüsselkomponenten die Reaktoren, die so laufen mussten, dass in allen Kanälen die gleichen Bedingungen herrschten – das ist immer noch eines der ganz wesentlichen Kernelemente. Aber es reichte eben nicht, und in den Jahren darauf wurde die eigentliche Technologieplattform zusammengestellt. 2005 war hte so weit, dass alle notwendigen Elemente der Plattform entwickelt waren. Das war auch die Zeit, in der die Kundenbasis deutlich größer wurde.

Sie haben die Dinge, die entwickelt wurden, patentieren lassen, anfangs gab es aber Probleme. Haben Sie jetzt ein Alleinstellungsmerkmal?

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Die ersten Patente haben wir bereits 1998 eingereicht, und das war auch sehr wichtig. Patentstreitigkeiten sind normal für einen neuen Markt. Wenn die Möglichkeiten im Markt sichtbar werden und es möglicherweise etwas zu holen gibt, dann wird gerade in technisch getriebenen Märkten versucht, so viel wie möglich „hineinzupatentieren“. Und wir hatten es mit einem sehr aggressiven Wettbewerber zu tun, der versucht hat, wirklich extrem breit ganze Bereiche wegzupatentieren, doch letztlich hat sich in sehr vielen unterschiedlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentgericht herausgestellt, dass dieser Versuch im Wesentlichen erfolglos war. Diesen Patentstreit haben wir erst voriges Jahr beigelegt. Wir haben unseren Frieden mit dieser Firma geschlossen, und das Thema ist erledigt.

Zum Thema Alleinstellungsmerkmal: Das ist auf einer ähnlichen Ebene zu beantworten wie die Frage, wie unsere Technologie aussieht. Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir den Hochdurchsatzzyklus für wesentliche, ökonomisch interessante Bereiche geschlossen haben. Gerade in den Bereichen Petrochemie oder Oxidationskatalyse sind wir in der Lage, diesen Zyklus schneller und genauer darzustellen als andere. Schnelle Lösungen sind nicht alles. „Schnell“ können viele, aber sie müssen auch genaue Ergebnisse liefern, so wie das auch mit herkömmlichen Methoden machbar ist. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal von hte – das, was wir im Kernbereich der Katalyse leisten können.

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Was mich fasziniert hat – genau in diesem Bereich, den Wolfram Stichert gerade dargestellt hat –, war die Rückmeldung von Kunden, die gesagt haben: „Was ihr parallel erledigt, ergibt Daten besserer Qualität, als wir in unseren Labors im Einzelnen erzielen.“ Das zeichnet genau das aus, was hier etabliert ist: Bessere Qualität und gleichzeitig die Umsetzung 20-, 30-, 40-mal so schnell zu machen – das ist etwas Besonderes.

Aus der Innovation wurde der Weg zum Produkt vollzogen. Was ist als Angebot an den Markt entstanden?

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

hte besitzt eine Technologieplattform, die zwei Märkte bedient. Unser eigentlicher „Markt“ – der erste Weg – sind die großen Unternehmen dieser Welt in den Bereichen Öl und Chemie. Mit diesen Unternehmen arbeiten wir am Standort Heidelberg an deren Forschungsthemen zusammen, zum Beispiel der Entschwefelung von Rohöl. Wir arbeiten diese Fragestellungen mit ihren Teams aus, wir liefern Daten – das ist das Produkt. Weiterhin – und dies ist der zweite Weg – stellen wir vollautomatisierte Technologie für einen bestimmten Anwendungsbereich für diese Kunden zur Verfügung. Wir liefern Hardware und Software beim Kunden aus und helfen ihm beim Betrieb. Das sind die beiden Säulen des Geschäftes.

Und wie viele Mitarbeiter arbeiten daran?

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Wir haben derzeit etwa 160, 1999 waren es zwölf – die Belegschaft ist über die Jahre kontinuierlich größer geworden. Wir mussten nie Leute entlassen, Kurzarbeit war nie ein Thema. Vom Ausbildungsstand her sind wir ein hochtechnologisches Unternehmen. Viele – etwa die Hälfte des Personals – haben eine akademische Ausbildung, und alle anderen sind sehr stark technisch fokussierte Mitarbeiter. In Summe macht dies das Alleinstellungsmerkmal der hte AG aus.

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Wir haben über die Jahre über 100 Millionen Euro erwirtschaftet und auch viel in das Unternehmen gesteckt, insgesamt mehr als 30 Millionen. Darin sehe ich eine erhebliche Leistung: wenn nicht Dividenden ausbezahlt werden, sondern das Geld reinvestiert wird, um die kontinuierliche Fortentwicklung der Technologie zu gewährleisten, um das Unternehmen stabiler zu machen und das Angebot einem breiteren Markt präsentieren zu können.

Sie haben ja inzwischen BASF als großen Partner in Ihrem Unternehmen. Sind Sie noch der Herr Ihrer Entscheidungen?

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Ja, wir glauben, dass das Unternehmen BASF weiß, was es an der hte AG hat. Es weiß auch, dass – wenn es hier zu stark Einfluss nimmt –, das Pflänzchen, das mittlerweile ein Baum geworden ist, Schaden nehmen könnte BASF hat uns aber auch gezeigt, dass mit hte ganz bewusst ein anderer Weg beschritten wird, und unterstützt uns wirklich sehr stark. Gerade im vergangenen Jahr in der Wirtschaftskrise standen enorme Mittel bereit, bei hte zu investieren und die Technologieplattform weiter auszubauen mit dem Ziel, uns noch stärker am Markt zu positionieren.

Sie haben den Standort Heidelberg für das Unternehmen ausgewählt, weil es hier eine wissenschaftliche und feinmechanische Tradition gibt. Dieses Know-how wollten Sie nutzen. Wäre es für Sie denkbar, mit Ihrer Produktion ins Ausland zu gehen?

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Unsere Marktstellung beruht darauf, dass wir die beste Technologie haben. Wir können diese beste Technologie herstellen, weil wir eine ganz enge Verzahnung zwischen denjenigen haben, die die Technologie entwickeln und herstellen, und denjenigen, die die Forschungsprojekte durchführen und die Anwendung der Technologie beurteilen können. Das heißt, wenn wir eine von diesen Komponenten rausnehmen, fehlt uns diese Verzahnung. Wir müssten somit die gesamte Firma nach draußen verlagern, und das steht nicht zur Debatte.

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Außerdem: Heidelberg ist ein guter Standort – internationaler Flughafen, Super-Image im Ausland, feinmechanische Industrie vor der Haustür, hervorragend ausgebildete Bevölkerung, Universitätsstandort – was will man mehr?

Nun nochmals die bereits gestellte Frage, allerdings vor dem Hintergrund des Deutschen Zukunftspreises: Was genau wird mit der Nominierung an Ihrer Innovation gewürdigt? Ist Ihr Projekt nur die konsequente Weiterentwicklung einer Technologie, oder wo ist die Innovation zu markieren?

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Das ist der Paradigmenwechsel, wie man Forschung auf diesem Gebiet macht, der dann in die Technologie, die man dazu braucht, gegossen wurde! Es sind eigentlich zwei Komponenten: Zunächst musste der gedankliche Sprung vollzogen werden – das ist der schwierigste Teil. Einfach zu sagen: „Wir machen die Dinge ganz anders als vorher“, das war der erste und entscheidende Schritt. Daraus konsequent die Komponenten der Technologie zu entwickeln ist der zweite Schritt, der sich logisch anschließt. Der Sprung, dieser Paradigmenwechsel, ist entscheidend: Mache ich ein Experiment, werte es aus, mache das nächste und so weiter, oder versuche ich – und der ursprüngliche Ansatz war so –, einfach viel mehr zu messen, aber dafür nicht ganz so genau? Das war auch zunächst durchaus zu verkaufen, unsere ersten Kunden haben das akzeptiert. Aber an irgendeinem Punkt sagten sie: „Jetzt könnt ihr es ganz schnell, aber wir wollen es gleichzeitig so genau, wie es vorher war, oder noch genauer.“ Diesen Sprung haben wir dann mitgemacht. Denn wenn ein junges Unternehmen nicht adaptionsfähig ist und auf das, was vom Markt zurückkommt, nicht reagiert, ist es zum Scheitern verurteilt.

Außerdem: Die Tatsache, dass man für eine Idee mehr als 16 Millionen Euro bekommt, zeigt, dass ihr ein enormes Potential zugeschrieben wird.

Waren Sie immer überzeugt, dass es klappt, oder haben Sie an diesem Weg auch einmal gezweifelt?

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Es gibt immer Aufs und Abs.

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Ich hab nie fundamental gezweifelt. Ich habe meiner Mutter damals gebeichtet, dass ich da viel Geld hineinstecke, denn die erste Kapitalerhöhung war nicht ohne für mich, und sie hat mich für verrückt erklärt … Aber ich war immer davon überzeugt.

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Und es war ein berufliches Risiko …

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Für euch war das Risiko viel höher als für mich, ich hatte meine Sicherheit als Professor.

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Das Risiko lag eher darin, dass gerade im Outsourcing-Bereich die Dienstleistungen zuerst „geköpft“ werden, wenn es mit der Wirtschaft bergab geht. Es hat manchmal lange gedauert, bis der Vertrag, den wir brauchten, kam. Aber wir haben es immer geschafft – Aufs und Abs, aber dabei immer stetig weiter.

Gab es in der technologischen Entwicklung irgendwann mal einen Schwachpunkt, der Sie zweifeln ließ?

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Die Technologieentwicklung ging im Wesentlichen glatt. Zuerst die selektive Oxidation, gefolgt von Abgaskatalyse, dann Synthesegaskonvertierung, die Aufreinigung von Ölen und so fort. Wir haben systematisch unser Anwendungsportfolio ergänzt.

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Ich glaube, drei oder vier weniger erfolgreiche Ansätze haben wir schon gestartet.

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Es gibt Teillösungen, wenn eines der vielen Zahlenrädern nicht funktioniert muss dann wieder etwas Neues entwickeln.

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Was die Technologie angeht, würde ich sagen: Der Baum, der Hauptast oder der Stamm war da. Es gab Seitenäste, die wir nicht weiter verfolgt haben. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwann den Baum umgesägt und neu gepflanzt haben.

Das Wachstum ist sichtbar, Sie haben am Standort etliche Gebäude dazugemietet, gekauft und ausgebaut. Wohin geht die Entwicklung der hte AG?

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Die hte AG bleibt ein Zukunftsunternehmen für Chemie und Katalyse am Standort Heidelberg für ein internationales Geschäft.

Ihre Entwicklungen sind bereits durch die Nominierung als „Innovation“ gewürdigt worden. Was bedeutet denn Innovation für Sie persönlich?

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Innovation bedeutet für mich, von einer Idee ausgehend, etwas Neues am Markt zu etablieren.

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Wir sind ein wenig durch BASF geprägt. Dort hieß es: Ideen, das ist die eine Sache. Aber Innovationen sind nicht Ideen. Innovationen, das sind Ideen, die einen „market grip“ haben, die es schaffen, einen Markt aufzuräumen. Und das ist auch für uns die Bedeutung von Innovation.

Was ist Erfolg?

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Erfolg im wirtschaftlichen Sinne ist unser Umsatz, sind positive Ergebnisse, wobei ich es einschränken möchte: Stetig und kontinuierlich ist mir lieber als gepusht. Ansonsten ist Erfolg für mich eher etwas privat Definiertes, das viel Zufriedenheit und Genugtuung auslöst.

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Erfolg ist für mich die Realisierung eines Plans oder eines Traums im Leben. Ein Traum vielleicht eher im Privaten, ein Plan vielleicht im Beruflichen. Plan – das bedeutet, sich etwas vorzunehmen, dann zu arbeiten oder es passieren zu lassen und dann am Ende zu sehen, ob es so geworden ist, wie man es sich vorgestellt hat.

Was ist Kreativität für Sie? Und: Ist Kreativität in einem technischen Prozess überhaupt gefragt?

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Natürlich. Ohne Kreativität können Sie nichts wirklich Neues auf die Straße bringen. Kreativität ist die Eigenschaft, nicht in bekannten Denkmustern zu denken, sondern in der Lage zu sein, in einem realitätsnahen Rahmen Dinge, die anders und besser sind, nach vorne zu bringen.

Ist das, was Sie gerade beschrieben haben, auch ein Ergebnis von Bildung und Ausbildung?

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Natürlich. Bildung und Ausbildung sind die Basis. Sie können nicht Kreativität im luftleeren Raum ausleben – das bringt nichts. Das ist es, was ich mit Realitätsnähe meine. Sie müssen in der Lage sein, die Basis zu nutzen, von der Sie kommen.

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Kreativität – das ist eine gewisse Verrücktheit: Ein junges Unternehmen braucht Verrückte, die völlig anders denken. 99 Prozent von dem kann man wegwerfen – aber das eine Prozent ist vielleicht etwas ganz besonders Gutes. Eigentlich gibt es nicht „Kreatives“ und „Nicht-Kreatives“, sondern auf der einen Seite Dinge, die sich ganz natürlich aus schon Bekanntem ergeben – das ist relativ wenig kreativ. Und auf der anderen Seite gibt es die ganz verrückten Ideen, die etwas wirklich Neues hervorbringen. Dazwischen gibt’s alles Mögliche … Ein Start-up-Unternehmen braucht die Verrückten in höherer Konzentration, als sie sich Großunternehmen – „Tanker“, wie wir sie genannt haben – leisten können. In den „Tankern“ werden die Verrückten unglücklich.

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Verrückte mit Durchsetzungsvermögen werden dort Querdenker genannt ...

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Aber man muss in einem Start-up-Unternehmen auch Ziele festlegen, und das so, dass nicht nur die Verrückten ihren Spaß haben. Es muss die Leute geben, die das kanalisieren, aber auch Impulsgeber sind.

Was macht denn eine gute Idee aus? Wie kann man sich gute Ideen erarbeiten?

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Wenn ich Zielvorgaben habe – als Wissenschaftler oder Techniker –, gibt es keine Garantie, dass man die Lösung findet. Man muss dem Betreffenden Freiraum und Vertrauen geben, auf Basis seines Wissen die beste Lösung zu erarbeiten … das ist das Beste. Damit kann man das Vorhaben unterstützen, mehr aber nicht.

Sie beide, Herr Prof. Schüth und Herr Dr. Stichert, haben ein Doppelstudium absolviert und sehr unterschiedliche Dinge studiert. Was war die Motivation dafür und wie wirkt sich das auf Ihre heutige Tätigkeit aus?

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Die Motivation für mein Doppelstudiums war zu Beginn meiner Doktorarbeit die Erkenntnis, dass ich höchstwahrscheinlich in der Industrie arbeiten will. Es war mir nicht klar, dass ich Professor werden würde, sondern mit 90-prozentiger Sicherheit Chemiker in der Industrie. Es war mir auch klar, dass ich es häufig mit Juristen zu tun haben würde, die mir Vorschriften über meine Anlagenemissionen oder Ähnliches machen würden. Dann habe ich ein Seminar über Umweltrecht gehört. Die juristische Denkweise – die war der naturwissenschaftlichen gar nicht so unähnlich – fand ich spannend und faszinierend. Die Fälle, die Juristen im Studium lösen, sind ein bisschen so wie Denksportaufgaben – und die machen einfach Spaß.

Das hat mich bewogen, ein wenig tiefer einzusteigen, und der Auslöser, es zu Ende zu führen, war verletzter Stolz, weil ich zweimal durch den kleinen BGB-Schein gefallen bin! Das kannte ich aus der Chemie nicht und hat mich so maßlos geärgert. Und dann habe ich es abgeschlossen. Hilft es mir? Es hilft mir immer dann, wenn ich Verträge diskutiere, dabei, diese anders zu lesen als jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Und diese Kenntnisse haben mir in der Anfangsphase der hte-Gründung bei den Vertragsverhandlungen – als es um die ersten Verträge mit BASF ging – sehr geholfen. Die juristische Ausbildung hilft – ich würde aber nicht sagen, dass man sie unbedingt braucht.

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Ich hab das Studium erst aufgenommen, als ich schon bei hte arbeitete, und das resultierte aus der damaligen Situation: Sieben Leute gründen eine Firma als Wissenschaftler. Es ist eine Firma, keine Akademie, kein Arbeitskreis, man möchte Markterfolg haben. Jeder versucht, seine Position zu finden, man stellt sich möglichst sinnvoll als Team auf, man teilt die Aufgaben untereinander auf. Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass ich der an betriebswirtschaftlichen Sachverhalten Meistinteressierte in dieser Gruppierung war. Von Beginn an habe ich die Finanzen verantwortet. Irgendwann habe ich mir gesagt, dass das, was ich da mache, schön und gut ist, aber wenn ich diesen Bereich weiterbringen möchte, muss ich andere Grundlagen haben. Dieser Perfektionismus ist die weit verbreitete Krankheit bei den Wissenschaftlern: Man möchte möglichst alles wissen über das, was man tut. Meine heutige Arbeit ist sehr stark davon beeinflusst – ich bin nach wie vor für den Finanzbereich der Firma zuständig und habe durch den betriebswirtschaftlichen Teil meiner Ausbildung den dafür notwendigen theoretischen Hintergrund.

Wie sieht die Arbeitswelt von morgen in Ihrem Bereich aus? Wohin entwickelt sich das, was die hte AG als spezifisches Aufgabenfeld für sich definiert hat?

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Wir sind derzeit auf halbem Weg.

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Wir haben eine akzeptierte Technologie, die Firmen sind gerade dabei, sie zu adaptieren, aber man kann noch nicht davon sprechen, dass sie das komplett von A bis Z als Arbeitsprinzip akzeptiert haben. Die Zukunft von hte wird sein, noch mehr dazu beizutragen, dass diese Technologie bei unseren Kunden noch effizienter wird, dass unser Prinzip noch stärker durchdringt.

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Und: Alles wird noch internationaler: Globalisierung, die Welt wird immer schneller, internationaler – ob China, USA, Südamerika – überall, nicht nur in Deutschland.

Was macht Ihren Beruf und Ihre Arbeit spannend, und warum sollte man sich für ein solches Aufgabenfeld entscheiden?

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Wir arbeiten in einem Gebiet mit einer sehr, sehr hohen Relevanz für die Zukunft von uns allen. Wir reden hier über die Energieversorgung, über chemische Prozesse, über die Art und Weise, wie wir unsere Energieversorgung in der Zukunft neu gestalten können. Wir wissen, dass Rohöl knapp wird und wir sehen die Umweltbelastung in vielen Bereichen. Das, was wir hier bei hte tun, hat genau mit dieser Thematik zu tun, und ich finde es erstrebenswert – als Berufsziel –, in einem solchen Bereich zu arbeiten.

Was tun Sie, um junge Menschen an derartige Themen heranzuführen?

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Wir bieten Schülern und Diplomanden – also interessierten jungen Menschen – an, bei uns wochen- oder monatsweise mitzuarbeiten. Das läuft über Mund-zu-Mund-Propaganda im Umfeld, in lokalen Hochschulen und an Schulen. Besonders interessant wird es für Diplomanden, wenn diese hier in sehr kurzer Zeit extrem komplette Zusammenhänge abarbeiten und hochmoderne Technologien einsetzen können; Universitäten sind ja nicht immer so gut ausgestattet. Ansonsten sind wir im wissenschaftlich-technischen Umfeld bekannt und nehmen daran sehr aktiv in Form von Präsentationen, Publikationen, Fördermittelbeantragung oder Lobbyarbeit teil.

Ab wann wussten Sie eigentlich, dass Sie in diese berufliche Richtung gehen wollten? Oder so gefragt: Was wollten Sie als Kind werden?

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Das kann ich ganz einfach beantworten. Seit ich elf bin, will ich Chemiker werden. Da hatte ich einen Freund, der hat nach Silvester ein paar Knaller mit Schwarzpulver gefüllt und mir das beigebracht und, und seitdem wollte ich das …

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

... machst du das heute auch noch?

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Das mache ich heute auch noch, es reizt mich immer noch ganz ungemein, Explosionen hervorzurufen, selbst wenn es mit meiner normalen Arbeit nichts zu tun hat. Aber es gibt nichts Schöneres als eine Knallgasexplosion!

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Chemie hat mich in der Schule interessiert, ich habe mich damals parallel um einen Medizin- und einem Chemiestudienplatz beworben und den Chemiestudienplatz zuerst bekommen. Nachdem ich mir die Medizin zwei Tage in der Anatomie angeschaut habe, bin ich bei der Chemie geblieben. Im Studium, als es um die Diplomarbeit ging, lernte ich Ferdi Schüth kennen, und ich habe mich damals auch gegen den Trend für seinen Themenbereich entschieden – da ging alles um Polymerchemie, organische Chemie. Bei Ferdi Schüth ging es um neue Arbeitsfelder. So sind wir zusammengekommen – ein wenig weg vom Normalen … Dann klassischer Werdegang: Promotion, Angebote bei BASF, dann habe ich erst einmal etwas anderes in Berlin gemacht, dazwischen war ich in Santa Barbara/Kalifornien … also von der Summe her ein ganz normaler Werdegang. Dann vier Jahre bei BASF, und irgendwann gefiel mir das „normale“ BASF-Leben nicht mehr, ich suchte eigentlich was Neues. Das war dann hte.

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Das hört sich jetzt wie abgesprochen an, aber ich hatte als Jugendlicher einen Chemiekasten und habe damit ausschließlich Sprengkörper und Ähnliches zusammengemixt, das übte eine große Faszination auf mich auf. Es war bei mir sicher nicht so geplant wie bei Ferdi Schüth, aber irgendwie doch klar, dass ich in diese Richtung gehe. Ich habe später auch erwogen, Medizin zu studieren, Betriebswirtschaft erschien mir zu damals zu trocken. Dann habe ich mit Chemie begonnen, bin dort hängen geblieben und habe es nie bereut.

Gab es Vorbilder oder Ereignisse, die Sie in der Zeit Ihrer Ausbildung beeindruckt haben? Gab es den Punkt, an dem Sie wussten: „Da bin ich jetzt richtig“?

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Ich habe sehr aktiv und intensiv Musik gespielt, auch während des Studiums. Ich wollte für mich an einem bestimmten Punkt wissen, ob ich das nicht zum Hauptberuf machen möchte. Deshalb habe ich ein Urlaubssemester genommen und als Musikschullehrer in einer Musikschule gearbeitet. Danach wusste ich damals sicher, dass ich das nicht mein Leben lang tun will, und habe anschließend mein Chemiestudium wiederaufgenommen. Nichts gegen Musik und auch nichts gegen das Dasein als Lehrer, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber mir wurde klar, dass ich mein Chemiestudium fortsetzen möchte. Ein Punkt war auch, dass ich Ferdi Schüth ganz früh im ersten Semester in Mainz getroffen habe. Als er nach Frankfurt ging, wo ich dann in meinem Hauptstudium ebenfalls war, wusste ich, dass ich mich seinem Arbeitskreis anschließen werde.

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Im Gymnasium wird typischerweise organische Chemie gelehrt, das ist auch die Polymerchemie, die Standardchemie. Wir hatten einen Chemielehrer an der Schule, der einen sehr mathematischen Zweig in der Chemie lehrte. Das hat mich fasziniert, und von da an wollte ich mich immer mit Katalyse beschäftigen, organische Chemie hat mich nie interessiert. Dass ich mich auf Chemie konzentrieren wollte, war klar, aber dass es dieser Teil der Chemie war, das war eine Weichenstellung durch den Chemielehrer. Aber ich hätte mir am Ende meines Studiums viel vorstellen können … Ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, ein juristisches Referendariat zu absolvieren und Verwaltungsrichter oder Patentanwalt zu werden. Es ist vielleicht zum Glück nicht so weit gekommen, aber ich hätte mir das tatsächlich vorstellen können.

Stark beeinflusst hat die Entscheidung, zu promovieren und mich zu habilitieren, mein Habilitationsvater Klaus Unger, ein faszinierender Mensch. Ihn habe ich angerufen, weil ich zufällig vor Ort war, und habe ihn gefragt, „Kann ich mich bei dir habilitieren?“ – „Ja, komm mal vorbei!“ Eine absolute Zufallsentscheidung, dass das gerade alles so zusammenpasste.

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Das war Klaus Unger. Bei ihm habe ich promoviert habe. Er hat eine Dynamik, eine unheimliche Energie in seiner Gruppe dadurch geschaffen, dass er uns vertraut hat.

Womit motivieren Sie sich selbst, und was macht Sie so richtig sauer?

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Wenn Zusagen, auf die ich mich verlassen habe, nicht eingehalten werden.

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Ich bringe anderen viel Vertrauen entgegen, und ich werde sauer, wenn das am Ende dann nicht eingelöst wird. Wenn einer unfähig ist, kann man nichts machen, aber Faulheit oder Nachlässigkeit kann ich nicht haben. Motivation – ich brauche gar keine Motivation. Ich mache einfach das, was ich mache. Manchmal beschwert man sich darüber, auch ich. Wir Deutsche leiden gerne, und dann ist es ganz schlimm – ich ertappe mich natürlich auch dabei. Aber dann denke ich mir: „Du müsstest eigentlich irgendwann aus der Tür gehen, auf die Knie fallen und sagen: Danke, dass ich das machen darf.“ Ich brauche keine Motivation.

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Das, was ich vorher gesagt habe: Die Arbeit bei hte – diese langfristige Arbeit mit der Perspektive, dass immer noch etwas geht, dass man vorankommen kann – das motiviert am meisten. Missmutig werde ich bei sinnlosen strukturellen Hemmnissen. Wenn irgendetwas offensichtlich total sinnlos ist, aufgrund von irgendwelchen Rahmenbedingungen existiert und ich es nicht durch meinen eigenen Willen jetzt einfach zur Seite kehren kann, das kann ich überhaupt nicht leiden.

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Sauer werde ich bei Enttäuschung, wenn das Delegationsprinzip, dieses Vertrauensprinzip, nicht funktioniert, das Vertrauen enttäuscht wird. Oder aber auch, wenn man einen Deal verliert. „Das hätten wir jetzt aber eigentlich noch kriegen müssen. Warum haben wir das denn nicht so oder so gemacht? Da hätten wir früher daran denken müssen! Warum habe ich da nicht selber dran gedacht? Da hätte man noch ein Pünktchen draufsetzen können.“ Das sind die zwei Themen: wenn Vertrauen, das man Leuten entgegenbringt enttäuscht wird, und eine gewisse Intoleranz, wenn Sachen verbummelt werden oder verschleppt werden.

Was tun Sie gegen Stress, oder wobei können Sie Zeit und Raum vergessen? Was ist Ihr Kontrapunkt zu dem, was Sie hier tun, wenn Sie überhaupt einen brauchen?

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Doch, ich brauche schon meinen Kontrapunkt. Die Musik ist wichtig – aktiv und passiv, ja. Dazu habe ich im Moment zu wenig Zeit. Das liegt auch an der Kontrapunktverschiebung, die sich in meinem persönlichen Leben ergeben hat: Wir haben noch mal Nachwuchs bekommen, und wenn Sie fragen: Wo vergesse ich Zeit und Raum? Sicherlich in der Interaktion mit meinen Kindern!

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Ich kann sehr gut von jetzt auf gleich abschalten. Ich koche gerne, ich lese jeden Abend im Bett irgendwas, mein Nachttisch ist immer voller Bücherstapel. Wenn ich an gar nichts denken will, was fast nie passiert, setze ich mich aufs Rennrad und gehe an meine Grenze. Dann ist man damit beschäftigt, an seine Grenze zu gehen. Dabei denke ich an nichts.

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Wir haben drei kleine Kinder, die beschäftigen einen – manchmal auch nicht ganz ohne Stress. Am Wochenende versuche ich gerne, mit den zwei Jungs Fußball zu spielen, und seit vorigem Herbst haben wir einen Hund daheim. Mit dem abends in die Wiesen zu gehen ist super. Ansonsten viel Familie und gemeinsame Aktivitäten.

Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?

Dr. rer. nat. Wolfram Stichert

Als Allererstes zu sehen, wie man hte auf die nächste Entwicklungsstufe bringt – das ist der naheliegendste Traum. Familiär oder privat ist sehr viel erfüllt. Gut, was ich nie gemacht und was ich gerne machen würde: Ich war nie im Ausland. Mal ein paar Jahre im Ausland zu sein, das könnte ebenfalls ein Ziel sein.

Dr. rer. nat. Dirk Demuth

Die Verbundenheit zu hte verpflichtet sicherlich zu ein, zwei weiteren Schritten. Danach? In der Zeit vor dem hte-Start hab ich mit dem Segeln begonnen. Deswegen bedauere ich es, dass es hier keinen See gibt. Und das ist eigentlich so ein Lebenstraum: dass wir irgendwo ans Wasser ziehen, und das bei einem attraktiven Beruf!

Prof. Dr. rer. nat. Ferdi Schüth

Träumen darf man ja auch was nicht Realisierbares. Ich fände es total scharf, Rockstar zu sein. Vor 80.000 Menschen im Stadion zu spielen. Würde ich nehmen ...

Gebärdensprache

Gebärdensprache

Leichte Sprache

Leichte Sprache