Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Das Projekt hat sich über zehn Jahre erstreckt und ist seit zwei Jahren in seine industrielle Umsetzung getreten. Die Aufgabe ist leicht zu umschreiben: Die Biotechnologie wird in Zukunft - im medizinischen wie im zellulär molekular-biologischen Bereich - in immer stärkerem Maße mit Einzelzellen arbeiten. Zellen sind die kleinsten lebenden, autarken Einheiten, die die gesamte Information eines Organismus enthalten. Sie sind hochindividuell, keine Zelle gleicht der anderen. Man braucht in Zukunft zunehmend ganz bestimmte Zellen, die man aussortieren, charakterisieren und weiterverwenden will. Da Zellen sich jedoch über Oberflächensignale verständigen, ist jede Berührung mit einer Oberfläche ein Signal, eine Programmierung dieser Zelle. Mit Pipetten kann man sie zwar sehr gut bewegen, aber man hat sie eben gleichzeitig auch berührt. Unser Ziel war es daher, für die Biotechnologie und Medizin universelle Handhabungsmittel zur Verfügung zu stellen, mit denen man Zellen bewegen, charakterisieren, gruppieren, sortieren, um beliebige Achsen drehen und vermessen kann, ohne sie zu berühren. Das ist uns mit völlig neuen Mikrosystemen gelungen. Die Manipulatoren sind klein, sie müssen den Zellen angemessen sein. Ein drei Kubikmeter großes Gerät wäre keine wirkliche Hilfe. Da erwies sich die Mikrosystemtechnik, die Chiptechnologie als die beste Lösung.

Was war denn der eigentliche Ausgangspunkt? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Das Vorbild ist für uns immer die Natur. Sie ist ein Meisterjongleur der Zellen. Wir alle wissen, dass im Körper Zellen in einem Flüssigkeitsstrom bewegt werden. Sie brauchen stets eine Umgebung. Der Organismus bietet den Zellen eine Oberfläche an, die sie identifizieren. Das sind z.B. die Gefäßoberflächen, die Haut oder andere Zellen. Diesen Grad der Biokompatibilität beherrschen wir, bis jetzt zumindest, in technischen Systemen noch nicht. Unser Ziel war es deshalb - und das war folgerichtig - ebenfalls eine Flüssigkeitsströmung zu erzeugen, aber jede Berührung mit einer Oberfläche strikt zu vermeiden; die Zelle also festzuhalten, auf den Mikrometer genau, ohne sie zu berühren. Eigentlich erscheint das Vorhaben unlösbar. Wie soll man etwas festhalten, ohne es zu berühren? Wir haben uns als Physiker und Biophysiker daran erinnert, dass es 1953 Wolfgang Paul gelungen ist, Atome und kleinste Teilchen im Vakuum über ein raffiniertes elektromagnetisches Feld festzuhalten, wofür er 1989 den Nobelpreis erhielt. Nun sind Vakuum und niedrige Temperaturen für Zellen absolut lebensfeindlich. Das Innovative an unserer Arbeit war, dieses Grundprinzip so stark abzuwandeln, dass Zellen statt der Atome in physiologischen Nährlösungen in der Schwebe gehalten werden können. Wir haben kleinste Feldfallen erzeugt, Mikrosysteme so groß wie ein Staubkorn, in denen wir in Flüssigkeiten Kraftfelder schaffen, die die Zellen dirigieren und präzise an einem beliebig festlegbaren Ort halten.

Das ist ein physikalischer Prozess?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Das ist ein rein physikalischer Prozess und noch dazu ein ganz sanfter. Was wir entwickelt haben, auch aus der Sicht der Physik, ist ein völlig neuer Typ dieser Feldfallen.

Unter dem Begriff „Feldkäfig“ oder „Feldfalle“ kann sich ein Laie schwer etwas vorstellen.

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Sie müssen sich vorstellen, sie befinden sich in einem langen Gang - um das Prinzip ins Makroskopische zu übertragen - und wollen etwas in der Mitte schwebend bewegen ohne es zu berühren. Das machen wir, indem wir am Boden des Ganges und an der Decke feinste Bemalungen aufbringen, das sind die Mikroelektroden. Über diese kann man ein elektrisches Signal sehr hochfrequent entlang führen, Radiowellen, wie sie z.B. aus unserem Handy kommen. Diese erzeugen in dem Gang ein Kraftfeld, das geeignet ist, lebende Zellen zum Schweben zu bringen, sie am Ort zu halten, auch gegen eine Flüssigkeitsströmung; ohne dass eine Verstopfung im Kanal auftreten kann. Das Verstopfen der Mikrokanäle ist nebenbei ein großes Problem der Mikrosysteme in der Biotechnologie.

Die Innovation ist das Ergebnis einer intensiven Grundlagenforschung, einer Prototyp-Entwicklung und jetzt einer industriellen Umsetzung. Können Sie den Entwicklungsprozess genauer darstellen?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Das klingt am Ende immer viel einfacher als es war. Man ordnet acht oder mehr Elektroden räumlich an und die erzeugen ein Feld, das ist geschlossen und darin schwebt eine Zelle. Doch so einfach war es nicht. Die Theorie elektromagnetischer Felder existierte natürlich seit 150 Jahren, die Programme und die Berechnungen für den speziellen Fall erwiesen sich allerdings als sehr umfangreich und aufwändig. Später haben wir auf diesem Feld auch noch neue Dinge entwickeln können. Das alles führte dazu, dass wir in der Lage waren, Halbleiterstrukturen, also feinste Elektroden und Anordnungen zu erdenken - je kleiner desto besser - die heute in diesem Bereich Spitzentechnologie sind. Die kleinsten Feldfallen, die wir gegenwärtig bauen, besitzen Elektroden, die nicht einmal 200 Nanometer breit sind. Das alles ist natürlich ein Prozess gewesen. Dem sind umfangreiche Berechnungen und Modellierungen voraus gegangen. Deswegen sind auch theoretische Physiker wie Herr Schnelle beteiligt. Wir haben gemeinsam überlegt: Wie gestaltet man solch einen Käfig für Zellen, welches Elektrodendesign führt zu welcher Kraftverteilung usw. Begonnen haben wir mit makroskopischen Systemen, haben Glaskugeln über rotierende Felder gedreht, deren Eigenschaften wir kannten, haben diese Ergebnisse auf die mikroskopisch kleinen Zellen übertragen und versucht zu verstehen, worauf es ankommt. Am Ende sind wir sogar bei Viren angekommen, die wir gerade in solchen kleinen Feldfallen halten und aufkonzentrieren wollen.

Innerhalb von welchem Zeitrahmen ist das alles passiert?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Wir haben 1988 mit dem Feldfallen-Prinzip begonnen und sind etwa zwischen 1993 und 1995 in die halbleitertechnologische Realisierung übergegangen; zu diesem Zeitpunkt waren die Grundlagen gelegt. Vieles haben wir parallel weiterentwickelt. Produziert werden komplexe Biochips etwa seit 1997 und die Marktreife erreicht hat das Gerätesystem etwa 2000. Es war ein längerer Weg.

Für einen Laien ist so ein Entwicklungsprozess schwer vorstellbar. Hat man das Endprodukt schon im Kopf oder entwickelt sich das nach und nach?

Dr. rer. nat. Thomas Schnelle

Ich denke, es ist durchaus beides. Zum einen hat man eine Idee und geht zu Kollegen und fragt: Habt ihr eine Vorstellung, was man damit machen kann? Zum anderen hat man auch ein Ziel. Unser Ziel war klar: Wir wollten einzelne Zellen, weil sie wertvoll sind, gezielt manipulieren. Was man damit dann noch alles machen kann, das konnten wir am Anfang natürlich überhaupt nicht absehen. Dazu sind die Lebenswissenschaft einfach zu breit. Viele Anwendungen haben sich erst im weiteren Verlaufe und im Kontakt mit Kollegen ergeben.

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Ich glaube, die Universalität einer Anwendung kann man sich nicht vornehmen. Wir haben es gehofft und sind jetzt froh darüber, dass das, was wir entwickelt haben, variiert und einer breiteren Anwendung zugeführt werden kann. Wichtig ist, dass man Grundelemente zur Verfügung stehen, die miteinander beliebig kombinierbar sind. Häufig ist es uns beim Experimentieren passiert, dass wir gesehen haben, ein Teilchen machte dieses oder jenes, und wir haben nicht verstanden warum. Wir haben dann versucht, das Phänomen zu ergründen, zu berechnen, haben erneut experimentiert und erkannten plötzlich: Da ist noch eine weitere Möglichkeit, die man nutzen kann. Zum Beispiel das Aufkonzentrieren von Viren, das hielten wir aufgrund der thermischen Bewegung eigentlich kaum für möglich. Da hätten die physikalischen Gesetze gegen uns oder auch mit uns sein können. Die Randbedingungen erwiesen sich als günstig uns die Wechselwirkungen der Teilchen untereinander unterstützten den Prozess der Sammlung in der Feldfalle.

Dr. rer. nat. Thomas Schnelle

Es ist also durchaus auch ein Wechselspiel zwischen Theorie und Experiment. Es lässt sich nicht alles vollständig berechnen, das ist klar, man muss ja immer bestimmte Einschränkungen machen. Gerade das ist bei dieser Zusammenarbeit wirklich sehr fruchtbar gelaufen, dadurch dass über die Jahre hinweg ein sehr enger Kontakt und intensiver Austausch vorhanden war.

Ist man manchmal erstaunt, was da passiert?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Dazu kann ich von einer Episode berichten, die ich gemeinsam mit Herrn Hagedorn erlebt habe: Wir hatten viel gerechnet und dann kam heraus, dass in rotierenden Feldern die Zellen in eine Richtung drehen, wenn man aber die Geschwindigkeit des rotierenden elektrischen Feldes erhöht, dann sollten sie zuerst stehen bleiben und danach in die andere Richtung rotieren. Wir haben gesagt: Das glauben wir nicht. Die Zellen sollen stehen bleiben und anders herum drehen? Wir haben natürlich ein Experiment durchgeführt und sahen: Sie verhielten sich genau so, wie wir es berechnet hatten. Das sind besondere Augenblicke, wo man sagt: Das haben sogar wir nicht geglaubt, dass es so ist, obwohl wir doch eigentlich wissen, dass man einer soliden Berechnung mehr trauen sollte als der Intuition.

Innovation ist ja häufig etwas nicht Geplantes.

Dr. rer. nat. Rolf Hagedorn

Es gibt - denke ich - zwei Dinge: Man kann Glück haben, und der Zufall steht am Anfang; es kann aber auch so sein, dass man über eine Theorie zum Ergebnis kommt. Und bei uns war es, glaube ich, beides. Aber oft war es eben so, dass wir Dinge zunächst in der Computersimulation gesehen haben und dann erst im Experiment.

Was ist die eigentliche Leistung Ihres Teams im Hinblick auf die Innovation?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

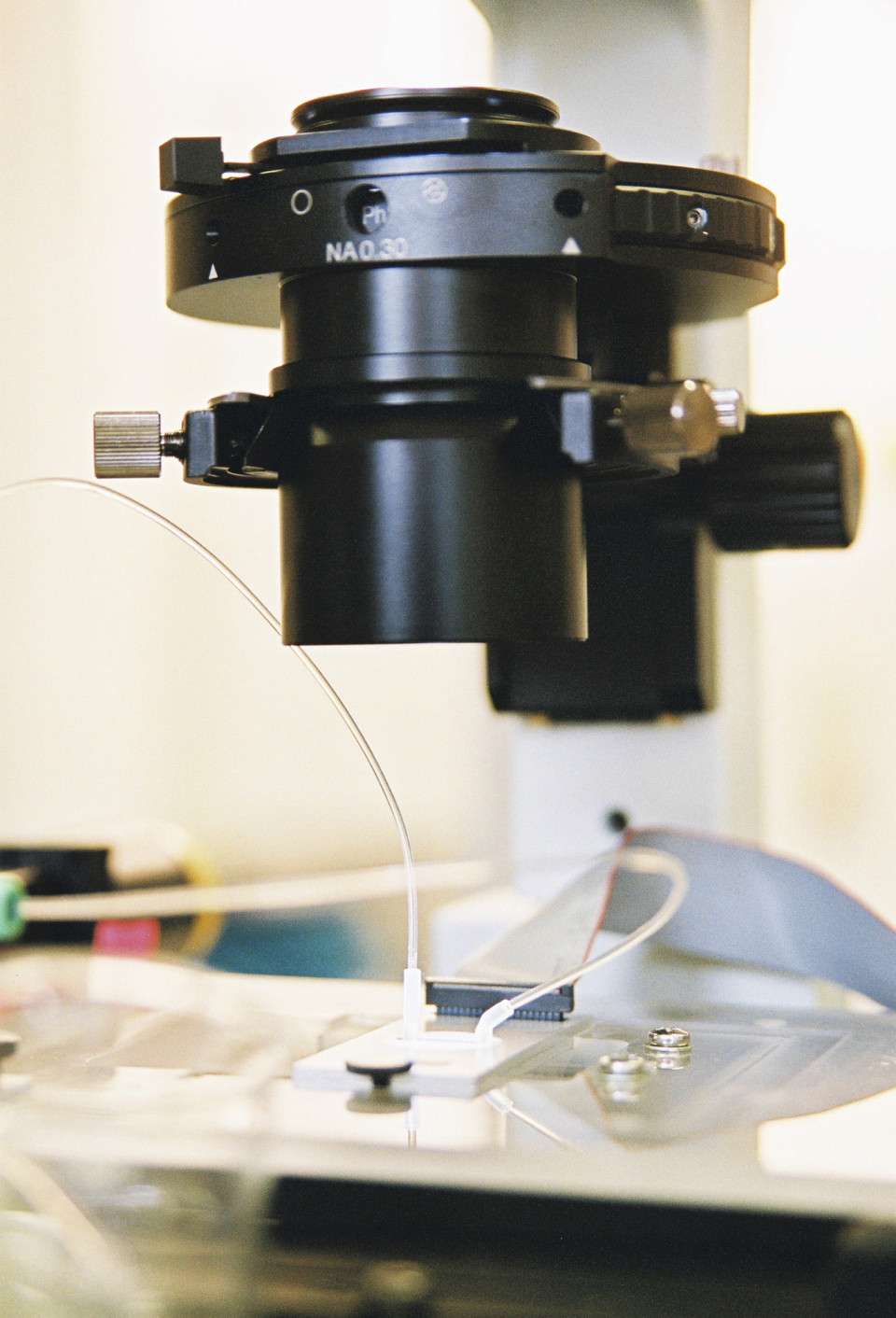

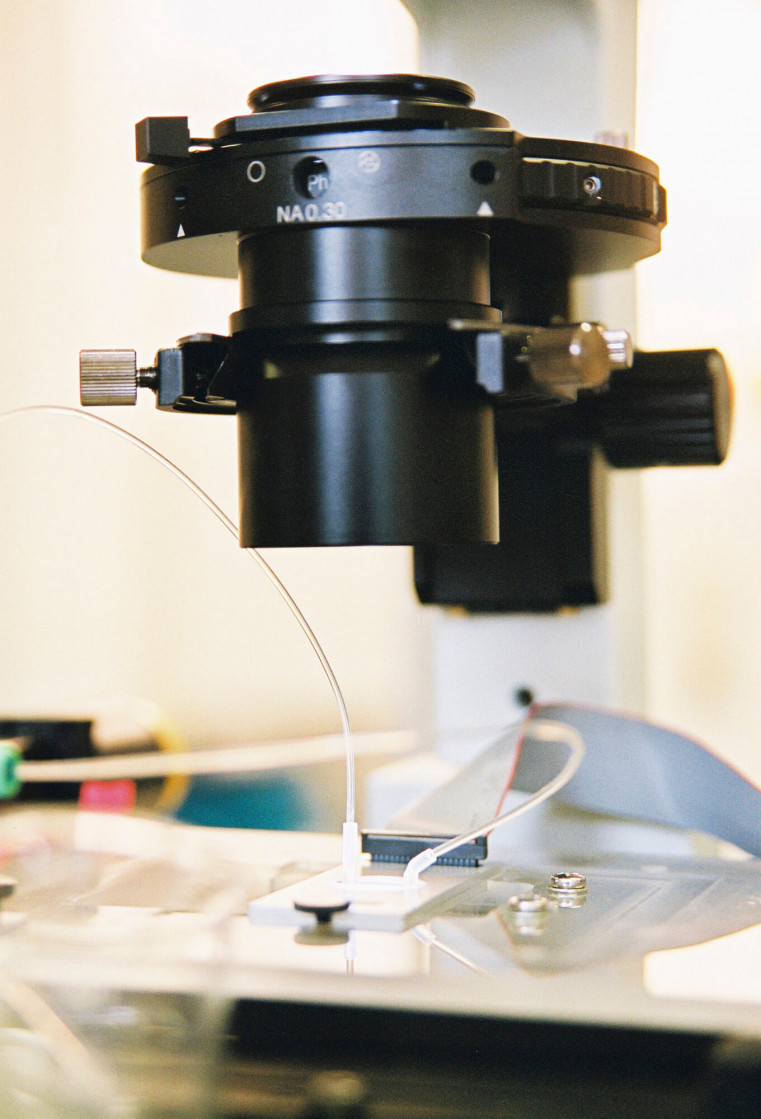

Wir haben nun ein universelles Werkzeug entwickelt, einen mikroskopischen Baukasten, den wir Biotechnologen, Molekularbiologen, Zellbiologen oder Medizinern zur Verfügung stellen können. Es ist ein System, das mit größeren, komplexeren Systemen kombiniert werden kann, das viele Grundelemente besitzt, die in der Lage sind, Zellen nahezu so sanft zu handhaben wie das im Körper geschieht. Die Anwendungsmöglichkeiten, die sich nun daraus entwickeln, das sind die ersten Schritte auf einem längeren Weg der Verbreitung: z.B. eine Zelle ohne Berührung um alle Achsen drehen zu können, so dass man sie in der Mikroskopie von allen Seiten anschauen und auch vermessen kann, insbesondere mit hochauflösenden Verfahren. Zellen zu gruppieren, wie wir es jetzt schon können, ist ein wichtiger Schritt für das Tissue Engineering, also das Erzeugen von künstlichen Geweben. Sehr viele Prozesse der Biotechnologie beginnen mit einzelnen Zellen. Das Feldfallenprinzip hatte man bisher nicht berücksichtigt und es steht in guter Ergänzung zu vielen Methoden, die schon existieren. Unsere Systeme sind so entwickelt - und das war nicht leicht - dass sie an jedem Mikroskop, mit jeder Auflösung, an viele Spektrometer angepasst und aus diesem Grunde universell verwendet werden können. Wenn sie etwas ganz Neues entwickeln, für das keines der vorhandenen Laborgeräte verwendbar ist, das will ja auch keiner.

Sind Sie also „Werkzeugmacher“?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Ja, wenn sie so wollen, „Mikrowerkzeugmacher“. Ich habe ursprünglich Elektronik- und Halbleitertechnologie studiert und später Biophysik. Zu den Ingenieurwissenschaften ist der Bezug immer sehr eng geblieben.

In welchem Stadium der Umsetzung der Anwendung sind Sie im Moment mit Ihrem Projekt und welche Entwicklungslinien zeichnen sich noch ab?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Wir sind im Moment dabei, die Vielfalt der Systeme zu verbreitern. Es gibt gegenwärtig sechs oder sieben verschiedene Chips für verschiedene Anwendungen. Das ist schon bemerkenswert, aber das Gerätekonzept, das dahinter steht, ist innovativ und besagt, dass wir eine ganze Familie von Chips entwickeln werden. Die fallen naturgemäß immer komplexer aus. Die beiden wichtigsten Anwendungen, die wir kommen sehen, sind die Folgenden: Wir konnten zum einen vor zehn Jahren nicht wissen, dass die adulten Stammzellen diese wichtige Rolle in der Medizin spielen werden. Dafür erscheinen unsere Systeme geradezu prädestiniert. Das freut uns natürlich. Allerdings müssen wir nun noch einige Tests ausführen, um zu sehen, ob sie wirklich für alle Aufgaben geeignet sind. Ein zweites Gebiet, das sich ebenfalls erst in den letzten Jahren entwickelt hat, ist die Nanobiotechnologie. Man hat gelernt, dass man undifferenzierte Zellen prägen kann, dass sie durch eine geeignete Berührung mit anderen Zellen oder Oberflächen einen bestimmten Zellzustand oder Differenzierungsgrad annehmen. Diese künstlichen Oberflächen oder „makromolekularen Landschaften“ zu erzeugen, ist eine Aufgabe der Nanobiotechnologie. Auch dafür braucht man sehr exakte Mikrowerkzeuge. Wir haben ein integriertes Projekt im 6. Rahmenprogramm der EU eingereicht und auch einen positiven Bescheid erhalten, in dem es um genau diese Frage geht. Auch in der Nanobiotechnologie bietet sich also ein breites Anwendungsfeld an, das wir noch vor fünf Jahren nicht gesehen haben.

Gibt es auch mögliche Weiterentwicklungen aus diesem Projekt in Richtung mikrochemischer und rein physikalischer Technologie?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Da wir stärker aus der Physik, also aus der technischen Richtung kommen, waren wir von Anfang an der Meinung, dass dieses Feldfallenprinzip auch für chemische und physikalische Anwendung sehr interessant sein sollte. Es ist allerdings so, dass dieser Teil etwas zurückgestellt wurde, weil der biotechnologische Bereich einfach wichtiger erschien. Nun werden wir, hoffentlich auch durch die Präsentation im Rahmen des Deutschen Zukunftspreises, das Interesse von anderen Gruppen wecken, denn man kann statt der Zellen auch kleinste Flüssigkeitstropfen und Partikel bewegen, manipulieren und miteinander in Reaktion bringen.

Ihr Projekt ist in besonderer Weise ein interdisziplinäres Projekt. Die Anfänge lagen an der Universität, dann die Umsetzung in eine Technologie und jetzt die Vermarktung durch ein Unternehmen. Das ist ja nicht so gängig im deutschen Forschungsbetrieb.

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Es sind mehrere Komponenten, die zusammen kamen. Begonnen hat es mit so genannter „Elfenbeinturm-Forschung“. Bemerkenswert ist, dass es sehr rasch zu dieser Gruppierung von Industrie, mit der Firma EVOTEC, angewandter Forschung der Fraunhofer-Gesellschaft und der Humboldt-Universität zu Berlin gekommen ist. Diese Zusammenarbeit erwies sich als stabil; auch jetzt entwickeln wir gemeinsam weiter. Häufig scheidet nach ersten Erfolgen eine Partei aus. Wir fanden eine glückliche Kombination, auch in der Verteilung der Aufgaben. Ich habe mit Herrn Hagedorn, Herrn Müller und Herrn Schnelle zusammen an einem Lehrstuhl der Biophysik begonnen, den ich führte. Dann ist Herr Schnelle in die Industrie gegangen, zur Firma EVOTEC, Herr Hagedorn blieb an der Universität und ich übernahm ein Institut in der Fraunhofer-Gesellschaft. Dass unsere Zusammenarbeit das alles überstanden hat, war manchmal schwer genug, weil jeder von uns durch andere Aufgaben belastet war. Es ist auch etwas Besonderes, wie interdisziplinär diese Gruppierung war: Von der Physik über die Halbleitertechnologie bis hin zur makromolekularen und zellulären Biologie. Etwas Besonderes ist auch die Umsetzung in ein automatisiertes Gerätesystem gewesen, was letztlich in dieser Perfektion an der Universität niemals möglich gewesen wäre. Es ist unabdingbar, dass sich darum eine Firma kümmert. Auch die Produktentwicklung ist ein Prozess, der nicht in einem oder in zwei Jahren beendet ist. Der Markt muss ja überhaupt erst einmal erfahren, dass es solch eine Technologieplattform gibt. Die wissenschaftliche Presse erreicht meist nur die Wissenschaftler.

Ihre Innovation hat eine erhebliche wirtschaftliche Relevanz. Sie haben jetzt einen Wettbewerbsvorteil. Gibt es Wettbewerb? Wie steht das Projekt oder das Produkt im internationalen Vergleich da?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Es gibt inzwischen andere Gruppen, die ähnliche Systeme entwickeln. Die Feldkäfige sind eine Erfindung von uns und es gibt weitere kommerzielle Ansätze, das Prinzip auch an anderer Stelle, in der Schweiz zum Beispiel, umzusetzen. Das freut uns, weil man merkt, dass die Ergebnisse international aufgegriffen werden. Es war allerdings längere Zeit so, dass kaum eine Konkurrenz da war. Das war andererseits auch wichtig, sonst hätten wir uns nicht so entfalten können. Die Situation wird sich ändern, es werden neue Entwicklungen hinzukommen. Die werden nicht alle in den Händen derjenigen, die jetzt in unserem Team daran arbeiten, liegen. Insgesamt glaube ich, dass sich die Mikrosystemtechnik in Deutschland nicht so erfolgreich entwickelt hätte, wenn es nicht ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gegeben hätte. Wir hätten sonst niemals so schnell Mikrosysteme in dieser Qualität aufbauen können, insbesondere nicht für den Biobereich. In den Life Sciences hat dieses Programm sehr befruchtend gewirkt und in ähnlicher Weise erhoffen wir es uns jetzt von der Nanotechnologie. Ich denke, wir schlagen mit unseren Biochips zudem eine Brücke von der Nanotechnologie über die Mikrosystemtechnik hin zum Makroskopischen. Sehr viele vergessen, wenn sie ein Nanosystem studieren, dass sie es für eine praktische Nutzung irgendwie handhaben müssen. Wir leben in einer makroskopischen Welt und müssen die Dinge letztendlich anfassen können. Auch dazu haben wir einen ganz guten Beitrag geliefert.

Sie haben Fördermittel für das Projekt erhalten und jetzt auch die Möglichkeit mit einer EU-Förderung ein Großprojekt durchzuführen. Haben Sie sich im Verlauf der Entwicklung des Projektes mehr Unterstützung erhofft oder haben Sie sich ganz gut aufgehoben gefühlt mit dieser Förderung?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt, insbesondere weil das eine Förderung war wie man sie sich wünscht: Sie begann mit einem Pilotprojekt. Wir konnten also erst einmal testen, ob es überhaupt geht. Das ist ein sehr glücklicher Umstand, denn diese Möglichkeit erhalten nicht alle Wissenschaftlergruppen auf der Basis einer guten Idee. Die Förderung wurde dann weiter geführt über ein Projekt mit Industriebeteiligung - so haben sich die Partner gefunden - und konnte danach in direkte, bilaterale Forschung mit der Industrie übergeleitet werden. Wir betreiben jetzt als Fraunhofer-Institut mit der Firma EVOTEC eine gemeinsame Forschergruppe in Berlin an der Humboldt-Universität, ebenfalls eine Konstellation mit Modellcharakter. Gemeinsam haben wir eine sehr kleine, innovative Firma in Dresden gefunden, die GeSiM, die die Biochips prozessiert und beständig verbessert. Das alles ist aus der anfänglichen Projektförderung entstanden. Derartige Partner finden sich nicht von allein, es braucht einen Katalysator und den hatten wir.

Was passiert konkret in diesem EU-Großprojekt?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Das nutzt die Mikrowerkzeuge, besitzt aber eine ganz andere Zielstellung, nämlich die Prägung von Zellen. In diesem Projekt werden wir den nächsten Schritt der hochparallelen Realisierung solcher Mikrokanäle ausarbeiten. Das Arbeitsfeld reicht bis hinunter in die Nanoskala. Zum Beispiel: Wie ahmt man die molekulare Landschaft einer Zellenoberfläche nach, ohne dass es die Zellen bemerken? Das ist bisher ungelöst. Wir wissen es im Moment auch noch nicht genau, darin besteht der Reiz der Forschung. Solche Etappen hatten wir bei den Feldfallen auch, wo wir uns fragten: Wie und mit was für Geräten steuert man 64 Elektroden an?

Macht Ihnen ein solches Großprojekt noch „Spaß“? Oder ist das dann nur noch Management? Sind Sie da wirklich noch im Projekt, in der Projektentwicklung dabei?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Nicht in allen Problemfeldern. Solche großen Projekte bestehen aus mehr als 30 Partnern. Man muss sich inhaltlich auf das Gesamtziel und ausgewählte Einzelfragen konzentrieren, das sind meist die neuralgischen Punkte im Projekt, auch das macht Spaß. Es ist natürlich sehr viel präzise Feinarbeit zu erledigen, die ist in der Tat nicht so spannend wie der innovative Kern der Einzelprojekte.

Wie viele Leute waren an Ihrem Projekt beteiligt? Das waren ja nicht nur Sie drei, sondern es wird ja hier an der Universität ganze Gruppen gegeben haben...

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Es hat mit einer kleinen Arbeitsgruppe begonnen, das waren vier bis fünf Wissenschaftler, Herr Müller zählt noch dazu, der jetzt ebenfalls bei EVOTEC ist. Herr Schnelle war dabei und Herr Hagedorn. Danach hat sich das Team rasch vergrößert. Inzwischen sind es bestimmt an die 30 Wissenschaftler und Techniker, die an dem Projekt mitgewirkt haben.

Was sind das für Qualifikationen gewesen?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Viele Doktoranden und Diplomanden kamen aus den verschiedensten Studiengängen: Mathematiker, Informatiker, Physiker, Biophysiker, Biologen, Techniker, Automatisierer. Die Biotechnologie ist ein durch und durch interdisziplinäres Thema.

Elemente des Projekts sind ja bereits ausgezeichnet worden, mit dem Philip-Morris-Preis beispielsweise. Helfen solche Auszeichnungen, ein Projekt voranzubringen oder ist das etwas fürs Ego?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Sie helfen einerseits, weil die Öffentlichkeit wesentlich schneller und in verständlicher Form erfährt, was entwickelt wurde. Sie belasten andererseits auch, weil der Aufwand beträchtlich ist, der sich um eine Preisvergabe rankt. Wenn man dann ausgezeichnet wird, nimmt man das natürlich gerne in Kauf. Im Nachhinein muss ich sagen, ist es gut, dass man sich einmal gezwungener Maßen auf die kürzeste Darstellung der Ergebnisse konzentrieren muss. Man lernt sich zu fokussieren und z.B. in drei Minuten zu erläutern, worum es sich handelt. Das hilft bei der Positionsbestimmung, weil man klarer sieht. Man erkennt sehr rasch an der gemischten Zuhörerschaft, ob sie einen verstehen oder nicht. Auch für das Marketing ist dieser Prozess ein ganz entscheidender Sprung.

Wir reden ständig über Innovation: Was verstehen Sie persönlich unter Innovation?

Dr. rer. nat. Thomas Schnelle

Der Begriff Innovation bedeutet ja, irgendetwas Neues zu schaffen. Das kann zum einen die Kombination aus Dingen sein, die neu oder in einem anderen Zusammenhang erfolgt. In unserem Fall ist sicherlich etwas ganz Neues entstanden, was es in dieser Art vorher überhaupt nicht gab.

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Für mich ist etwas innovativ, wenn ein Ansatz überraschend ist, wenn man Neuland betritt. Leider kann man das nicht erzwingen und man kann es auch - das ist ein Problem - nicht wesentlich stimulieren indem man z.B. die Projekte einfach größer macht. Das Innovative ergibt sich von allein, hängt mehr von den Personen ab und wie diese miteinander auskommen. Wir haben einige innovative Ideen in diesem Projekt gehabt, und das ist der befriedigende Teil neben der täglichen Arbeit gewesen.

Wird einem, wenn man so etwas entwickelt, bewusst, dass es etwas Einmaliges ist? Oder stellt man das plötzlich fest?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Der entscheidende Schritt wird erst hinterher deutlich. Das weiß man während der Entwicklungsarbeit meist nicht.

Dr. rer. nat. Thomas Schnelle

Man hat sicher generell viel Freude, wenn etwas Neues gelingt, aber man weiß in dem Moment noch nicht, ob das nicht schon irgendwo anders ebenso erlebt wurde. Das kommt dann wirklich erst später.

Dr. rer. nat. Rolf Hagedorn

Aus meiner Sicht verhält es sich noch etwas anders. Als Wissenschaftler ist man sehr rasch von einer guten Idee begeistert. Man hält sie für absolut neu und muss dann etwas später, bei gründlichem Literaturstudium, erkennen, dass ähnliche oder sogar bessere Lösungswege bereits existieren. Nur sehr wenig bleibt übrig, was wirklich neu und einmalig ist.

Hat die Innovation etwas mit einer Umsetzbarkeit zu tun? Oder wären Sie schon zufrieden, wenn Sie ein Prinzip entdeckt hätten?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Ein neues Prinzip ist bereits ein wissenschaftlicher Erfolg. Die Umsetzbarkeit krönt eine Forschungsleistung. Uns freut andererseits auch, wenn Wissenschaftler in einem ganz anderen Gebiet, zum Beispiel der Teilchenphysik, sehen, dass so ein Prinzip, das in der Physik ganz anders genutzt wird, seinen Erfolgsweg in den Biowissenschaften antritt und fortsetzt.

Dr. rer. nat. Rolf Hagedorn

Ich sehe es ein bisschen anders. Man will eine Aufgabe lösen und versucht alles bis man die Lösung hat und zerbricht sich den Kopf, denkt nach, verwirft und beginnt neu - Innovation ist für meine Begriffe nicht Erleuchtung, sondern es ist einfach eine harte, auch theoretische Arbeit durch die man sich die Werkzeuge erst schaffen und dann Schritt für Schritt benutzen muss. Hartnäckigkeit gehört dazu.

Dr. rer. nat. Thomas Schnelle

Ein neues Prinzip zu entdecken ist sicher ein Traum der meisten Naturwissenschaftler, auch wenn er sich selten erfüllt. Neue Erkenntnisse bzw. Prinzipien enthalten eigentlich immer Umsetzungspotenzial, insbesondere in der Biotechnologie. Bis zur Umsetzung kann allerdings ein langer Zeitraum vergehen, in dem viele technische Probleme gelöst werden müssen - insofern ist das ein wesentlicher Schritt.

Wie schätzen Sie das Klima von Forschung und Innovation im weitesten Sinn in Deutschland ein und wie stehen wir im internationalen Vergleich da?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Wir stehen, denke ich, in Deutschland sehr gut da. Wir haben bessere Bedingungen als vielen bewusst ist. Nicht alles ist ideal, häufig stellen wir zu viele grüblerische Fragen. Wir fragen uns, wo wir stehen und ob wir das können. Ich glaube, wir sollten stärker aktuelle Fragen aufgreifen und eigene Programme dort starten, wo wir bereits sehr gut sind. Wir schauen zu oft ins Ausland. Ein anderes Feld sind Reformen an den Universitäten. Die sind notwendig, aber nur Schritt für Schritt. Was sich nicht bewährt, muss korrigiert oder rückgängig gemacht werden. Der Prozess der Korrektur funktioniert nicht gut. Ein anderes Beispiel, die Fraunhofer- Gesellschaft, dieses Modell, angewandte Forschung in einer Forschungsgesellschaft zu bündeln, ist sehr vernünftig. Nur wenige Länder besitzen dieses Instrument in ihrer Forschungslandschaft und viele würden es gerne einführen. Drei wissenschaftliche Säulen zu besitzen, ist ein beneidenswerter Zustand: Angewandte Forschung in der Fraunhofer-Gesellschaft, Grundlagenforschung in der Max-Planck-Gesellschaft und auch noch eine Vielzahl renommierter Universitäten. Manchmal hat man den Eindruck, dass in der Öffentlichkeit nicht mehr wahrgenommen wird, dass dies bewusst entwickelt und installiert worden ist.

Haben Sie Nachwuchs für das, was hier passiert? Wissen junge Leute welche aufregenden Projekte hier entstehen?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Nachwuchsprobleme haben wir nicht. Es ist mehr ein Problem der Verständigung zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen, zwischen Mathematikern, Ingenieuren, Physikern und Biologen. Man beginnt an den Hochschulen im Moment Spezialstudiengänge einzuführen, aber die gehen immer auf Kosten einer breiten Grundausbildung. Ich denke, solche gemeinsamen Arbeitsgruppen, angesiedelt an einer Universität, zusammen mit der Fraunhofer-Gesellschaft und Firmen, das sind Beispiele, an denen die Studenten und Diplomanden sehr gut erkennen können, was aus einer Idee werden kann.

Dieses interdisziplinäre Agieren ist also immer noch eine Sache der Initiative des Einzelnen?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Mehr oder minder, ja. Die Akteure müssen das wollen.

Gibt es so etwas wie ein Motto oder eine formulierbare Motivation für das, was Sie hier tun?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Am meisten befriedigt die Lösung medizinischer Fragestellungen. Möglicherweise tragen wir mit unseren Mikrosystemen dazu bei, dass Zelltherapien rascher entwickelt und umgesetzt werden können, die schwere Eingriffe wie eine Chemotherapie zum Beispiel ablösen werden, weil die Bekämpfung von Krebs über eigene Immunzellen erfolgen kann. Dann finde ich das ein so lohnendes Ziel, dass ich manche technische Applikation zurückstelle.

Wie funktioniert die Anwendung in der Medizin? Sie geben den Medizinern die Möglichkeit, Zellen mit Botenstoffen, mit sonstigen heilenden Stoffen zu versehen, um sie dann wieder in den menschlichen Körper zu schicken?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Im Moment ist es so: Sie überschwemmen den Körper mit einer bestimmten Substanz und erreichen damit natürlich auch die Zellen, die erreicht werden sollen. Es wäre aber ebenso denkbar, dass man dem Körper spezielle Zellen entnimmt, sie verändert, dadurch natürlich auch nur diese behandelt und dann in den selben Patienten zurückführt. Dabei muss man nicht einmal eine Substanz benutzen, denn die adulten Stammzellen, die im Körper vorkommen, sind Zellen, die universell differenzieren und zumindest teilweise reparieren, was im Körper defekt ist. Andere Zellen räumen auf, wenn ein Gewebeabschnitt verwundet ist, sie erkennen Zellen und Fragmente, die beseitigt werden müssen und ersetzen diesen Bereich. Diese Zellen außerhalb des Körpers zu manipulieren und dann an den richtigen Ort zu bringen, das ist das Prinzip oder der Wunsch der neuen zellbasierten Medizin. Für all diese Schritte benötigt man an die Zellen angepasste Hilfsmittel wie unsere Feldfallen.

Mit was entspannen Sie sich, was gibt es in Ihrem Leben außer Chips und Mikroskopen?

Dr. rer. nat. Rolf Hagedorn

Ich höre gerne Musik. Ich muss aber sagen, dass man durch die Tätigkeit als Wissenschaftler ziemlich eingespannt ist und draufzahlt, auch persönlich. Zum Beispiel würde ich gewisse Dinge gerne lesen, einfach so zur Entspannung, aber ich schiebe das schon eine ganze Weile vor mir her.

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Wir alle haben Familie und Kinder. Ich bin verheiratet mit einer Malerin, da ist klar, dass wir uns über mehr als Biologie im privaten Bereich unterhalten. Ich halte es für sehr wichtig, dass man nicht nur über sein eigenes Fachgebiet nachdenkt.

Dr. rer. nat. Thomas Schnelle

Bei mir ist es ähnlich wie bei Herrn Hagedorn. Ich wollte ursprünglich einmal Musiker werden und bin dann letztlich in die Naturwissenschaft gegangen. Aber Musik ist nach wie vor mein Hobby. Meine Kindern musizieren viel, gelegentlich musizieren wir auch zusammen. Im Moment haben wir dafür aber wenig Zeit, weil meine Frau beruflich stak engagiert ist und beide Kinder noch zur Schule gehen. Ich lese viel und gehe gern mit meiner Familie wandern oder Fahrrad fahren.

Letzte Frage: Was ist Glück für Sie und was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Glück hängt sehr mit dem privaten Bereich, aber auch mit der Befriedigung im Beruf zusammen. Was mich besonders interessiert ist, dass wir jetzt viele Aufgaben zu lösen und Fragen zu beantworten haben. Diskussionen zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften sind lange Zeit kein leichter Dialog gewesen, die Richtungen sind sehr weit auseinandergelaufen. Über die Bioethik, ob wir z.B. ins Genom eingreifen sollen oder nicht, sind wir zu diesem Dialog gezwungen, auch zu einer gesellschaftlichen Diskussion. Ich empfinde es als großes Glück, genau in diese Generation hineingeboren zu sein, die diesen Prozess aktiv miterleben und gestalten kann.

Dr. rer. nat. Rolf Hagedorn

Glück hat viel damit zu tun, dass man ein erfülltes Leben hat, dass man versucht, Aufgaben zu finden und zu bearbeiten, von denen man weiß, dass sie einen gewissen Nutzen haben. Sicher hat es auch sehr viel damit zu tun, dass man einen Partner hat, mit dem man glücklich ist, mit dem man sich austauschen kann. Ich glaube, die Tätigkeit eines Wissenschaftlers und ein harmonisches Eheleben, das sind zwei Sachen, die zu gewissen Teilen auch konfliktreich sind. Weil man oft wissenschaftliche Probleme im Kopf bewegt, die man nicht ablegen kann, wenn man nach Hause geht. Aber ob man dann immer ein guter Familienvater ist? Ich gebe mir große Mühe!

Prof. Dr. rer. nat. Günter R. Fuhr

Ich bin sogar skeptisch, wenn ich junge Wissenschaftler über Wochen mit glücklichen Gesichtern aus dem Institut gehen sehe. Ich frage mich dann: Was machen die für Forschung? Sie müssen doch auf Probleme treffen und so gepackt sein, dass sie nicht immer mit einem lachenden und glücklichen Gesicht nach Hause gehen. Das haben auch wir hinter uns, etwas Unglück gehört zur wissenschaftlichen Arbeit dazu und ist gleichzeitig ein Stimulator.

Dr. rer. nat. Thomas Schnelle

Wir sind uns doch zum Teil ziemlich ähnlich: Dieses durchaus intensive Bechäftigungen mit einem Problem, dass man sich völlig abkapselt, nicht ansprechbar ist, das kenne ich von mir auch sehr stark. Man antwortet vielleicht sogar noch, aber man ist eigentlich mit den Gedanken völlig woanders, das ist für die Familie durchaus schwierig. Und das ist eben auch am Wochenende der Zustand, wenn das Problem dann nicht gelöst ist. Die Familie muss lernen, damit umzugehen - man selber natürlich auch. Ich glaube, wenn sich ein Lösungsversuch als Irrweg erweist, das ist für mich weniger schlimm, als wenn die Sache überhaupt nicht entschieden wird. Dieser Zustand hoher Spannung ist eigentlich viel anstrengender als ein Misserfolg.

Noch mal zu dem Thema Glück und Wunsch für die Zukunft.

Dr. rer. nat. Thomas Schnelle

Glück hängt natürlich neben den persönlichen Sachen wie Familie mit dem Arbeitsalltag zusammen; auch davon, ob man mit seinen Kollegen gut arbeiten kann. Es ist diesem Projekt zu Gute gekommen, dass wir menschlich sehr gut zusammengepasst haben, dass die Kommunikation immer auf eine freundschaftliche und sehr offene Art abgelaufen ist und zuverlässig war. Ohne diese gegenseitige Toleranz hätten wir diese Fortschritte nicht gemacht. Vieles hängt auch von Zufällen ab. Für jemanden wie mich - der ursprünglich aus einer theoretischen Welt kommt, in der man sich ganz und gar mit sogenannten akademischen Dingen beschäftigt - war es eben besonders beglückend, dass wir letztlich auf Lösungen gestoßen sind, aus denen ein Produkt entstanden ist, das zu irgendetwas nützlich ist, insbesondere auch zur Lösung medizinischer Probleme. Und ich wünsche mir, dass wir auf diesem Gebiet noch weitere Fortschritte machen.

Gebärdensprache

Gebärdensprache

Leichte Sprache

Leichte Sprache