Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Proteine sind gemeinhin bekannt als Eiweißstoffe. Es handelt sich im Prinzip um körpereigene Substanzen. Man spricht auch von Biomolekülen, weil sie von Zellen oder von menschlichen Organen natürlicherweise produziert werden. Diese Eiweißstoffe erfüllen eine Vielzahl von Aufgaben im Organismus. Das beginnt mit den Enzymen, die den Stoffwechsel katalysieren, und geht bis zu den Strukturproteinen, die das Bindegewebe, die Haut, die Haare, also was am Menschen oder anderen Organismen makroskopisch sichtbar ist, ausmachen.

Die Arzneimittelforschung hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem mit niedermolekularen Substanzen beschäftigt, die man durch chemische Synthese herstellen konnte. Als Beispiel lassen sich Aspirin oder das Salvarsan von Paul Ehrlich anführen. Das sind Substanzen, die normalerweise in den chemischen Labors synthetisiert werden und die oft als Pillen verabreichbar sind. Seit etwa 20 Jahren zeichnet sich in der Arzneimittelentwicklung aber ein neuer Trend ab, indem man sich zunehmend den Proteinen zuwendet. Dies hat weniger damit zu tun, dass es sich dabei um körpereigene Substanzen handelt – die synthetischen Moleküle haben sicherlich auch ihren Zweck erfüllt –, sondern man hat erkannt, dass die Proteine, welche viel größere Moleküle sind, eine besser zielgerichtete Wirkung mit sich bringen. Um ein Beispiel zu nennen: In der Krebstherapie finden so genannte Chemotherapeutika Anwendung – chemische Substanzen, die im Prinzip bloß geringe Spezifität haben. Sie schädigen in erster Linie diejenigen Zellen, die sich am schnellsten teilen. Das ist aber nicht nur das Tumorgewebe, sondern das sind auch die Schleimhäute und die Haarwurzeln mit den bekannten Nebenwirkungen, die eine Chemotherapie mit sich bringt. Man hat inzwischen gelernt, dass Proteine grundsätzlich spezifischer wirken können.

Es gibt eine Klasse von Proteinen, die so genannten Antikörper, die normalerweise vom körpereigenen Immunsystem gebildet werden. Mit diesen Antikörpern kann man Tumorgewebe beispielsweise sehr viel spezifischer angreifen. Das Problem besteht allerdings darin, dass der Körper, zumindest wenn eine Krankheit eingetreten ist, offenbar die richtigen Antikörper nicht immer rechtzeitig selbst bilden kann. Hier kommt das Protein-Design ins Spiel. Wir versuchen, die Defizite, die das Immunsystem des Patienten aufweist, zu beheben, indem wir maßgeschneiderte Proteine als Arzneimittel zur Verfügung stellen, die dann genau die fehlende Funktion wahrnehmen, beispielsweise einen Tumor attackieren oder auf andere Art und Weise gezielt in das Krankheitsgeschehen eingreifen.

Was versteht man nun konkret unter Protein-Design?

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

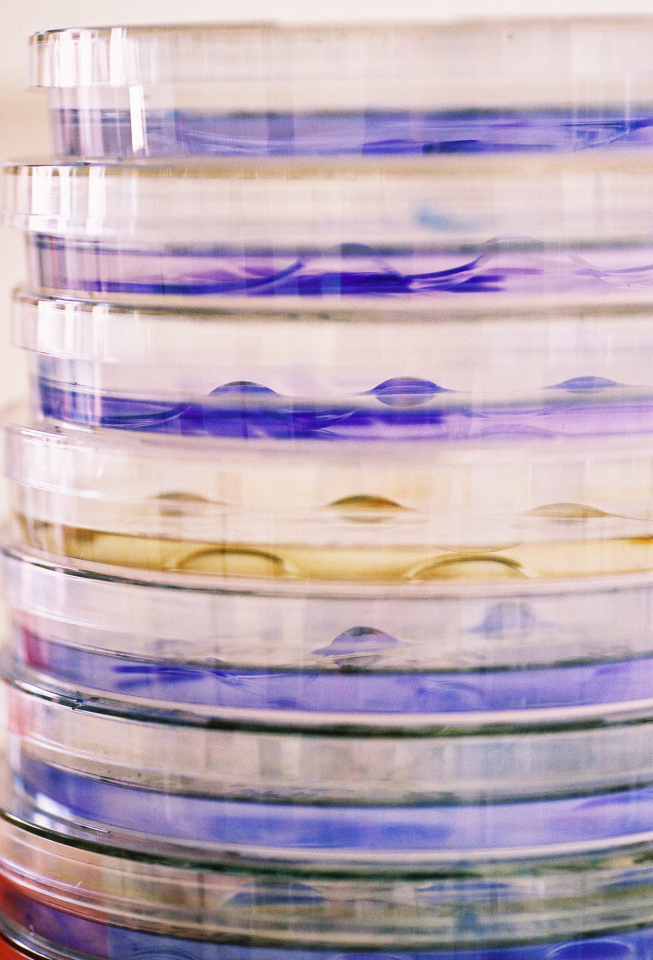

Proteine sind Biomoleküle und können mit den Methoden der Biotechnologie hergestellt werden. Man muss im Labor mit biochemischen Methoden mit diesen Proteinen umgehen, man muss sie produzieren und ihre Eigenschaften untersuchen können. Das geschieht heutzutage unter Anwendung der Gentechnik. Wir verwenden harmlose Laborbakterien, die die Proteine, an denen wir arbeiten, nach dem von uns vorgelegten Bauplan synthetisieren. Wir extrahieren die Proteine anschließend daraus.

Zur Konstruktion von Proteinen mit neuen Eigenschaften benötigt man eine Vielzahl von experimentellen Techniken, aber auch bioinformatische Methoden. Wir wissen heute schon sehr viel über die Struktur dieser Biomoleküle und versuchen, soweit es möglich ist, dieses strukturelle Wissen in den Planungsprozess eingehen zu lassen. Wie ein Ingenieur, der ein Automobil am Reißbrett konstruiert, versuchen wir diese Moleküle zu designen.

Unser Kenntnisstand über die Zusammenhänge zwischen molekularer Struktur und letztlich biologischer Funktion ist allerdings noch nicht so vollständig, wie man ihn beispielsweise bei einem mechanischen Getriebe hat. Wir kennen die einzelnen Funktionsweisen unserer „Zahnräder“ noch nicht so genau. Da, wo wir das Wissen haben, setzen wir es im rationalen Prozess ein. Dort, wo Wissenslücken bestehen, verwenden wir Zufallsmethoden, so genannte kombinatorische Methoden, um aus einer teilweise statistisch erzeugten Menge von Biomolekülen diejenigen herauszufinden, welche beispielsweise für die medizinische Anwendung die gewünschten Eigenschaften aufweisen.

Was sind die so genannten ANTICALINE? Stellen Sie bitte die Entwicklung Ihres Projektes in den einzelnen Schritten dar.

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Den Ausgangspunkt für unsere Technologie bildeten die Antikörper. Antikörper haben eine lange Geschichte. Emil von Behring hat zu Anfang des 20. Jahrhunderts versucht, Infektionskrankheiten mit Antiseren aus Pferden zu bekämpfen. Diese Anwendung ist allerdings wegen ihrer Nebenwirkungen fast in Vergessenheit geraten, nachdem die Antibiotika entdeckt worden sind. Dann gab es eine zweite Phase in den siebziger Jahren, als die so genannten monoklonalen Antikörper entwickelt wurden. Das war ein Verfahren, mit dem man Antikörper mit einheitlicher Wirkspezifität aus Mäusen gewinnen konnte. Man hat schon versucht, diese Biomoleküle in der Medizin einzusetzen, aber sie wiesen zu viele Nachteile auf, da die Maus-Proteine in ihrer Struktur zu stark von den menschlichen Antikörpern abwichen. In den achtziger und neunziger Jahren hatte man dann gelernt, die Struktur der Antikörper aus der Maus denen des Menschen anzugleichen.

Hier gibt es jetzt die ersten therapeutischen Produkte, die vor wenigen Jahren für die medizinische Anwendung zugelassen wurden. Wir kennen Antikörper gegen Brustkrebs, wie zum Beispiel Herceptin. Der Hauptnachteil dieser Antikörper ist allerdings die sehr aufwendige Produktion: Sie müssen in so genannten Zellkultur-Bioreaktoren hergestellt werden. Dafür gibt es weltweit beschränkte Produktionskapazitäten, was zu sehr hohen Preisen für die Wirkstoffe führt. Andere Nachteile bestehen in der Struktur dieser Biomoleküle selbst. Antikörper sind eine Klasse besonders großer Proteine; diese haben den Nachteil, dass sie nur schlecht Zellzwischenräume durchdringen können. Zudem existieren noch eine Reihe weiterer technischer Probleme, was uns dazu veranlasst hat, nach anderen Lösungen zu suchen.

Die ANTICALINE sind erstmals eine Alternative zu den Antikörpern. Sie stellen praktisch eine smarte Version davon dar. Sie sind viel kleiner und besitzen auch einen einfacheren strukturellen Aufbau – man spricht hierbei von der Molekül-Architektur. Trotz der Unterschiede sind die funktionellen Eigenschaften unserer ANTICALINE denen der Antikörper ähnlich. Sie können eine Fremdstruktur sehr spezifisch erkennen. Daher kommt auch der Name ANTICALINE: Dieser Kunstbegriff ist zusammengesetzt einerseits aus „Antikörper“, also einem Wirkstoff des Immunsystems, der gegen einen bestimmten Stoff gerichtet ist, und andererseits aus dem Begriff „Lipocaline“. Dabei handelt es sich um eine Familie von körpereigenen Proteinen, die natürlicherweise ebenfalls eine bestimmte Bindungsfunktion aufweisen, allerdings nicht vom Immunsystem aktiv verwendet werden. „ANTIkörper“ und „LipoCALINE“ ergibt „ANTICALINE“, letztlich also durch Protein-Design veränderte Lipocalin-Proteine, die ähnliche funktionelle Eigenschaften haben wie Antikörper. Sie lassen sich nicht nur leichter produzieren, sondern versprechen uns aufgrund ihrer besonderen Molekül-Architektur zudem bestimmte Vorteile in der medizinischen Anwendung.

Definieren Sie bitte den Bereich Ihrer Entwicklung, der jetzt mit der Nominierung zum Deutschen Zukunftspreis als Innovation gewürdigt wurde. Was ist neu oder innovativ an Ihrer Entwicklung?

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Die Innovation bestand darin, das Wirkprinzip von Antikörpern auf ein ganz anderes Protein-Strukturgerüst, die Lipocaline, zu übertragen. Hier wurde echtes Neuland betreten. Zur technischen Innovation wurde diese Entwicklung aus der Grundlagenforschung dadurch, dass sich nun auch praktische Anwendungen abzeichnen. Diese Substanzen gelten daher nicht nur als „Laborkuriosa“, sondern wir sind auf dem besten Wege, Wirkstoffe zu produzieren, die tatsächliche Anwendungen haben, unter anderem in der Medizin. Das wurde gerade mit der Gründung und der erfolgreichen Entwicklung der Biotech-Firma PIERIS gezeigt.

Wie lang hat dieser Prozess gedauert und wie kann man ihn sich im Einzelnen vorstellen?

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Die Idee, nach einer Alternative zur Antikörpertechnologie zu suchen, entstand im Prinzip schon kurz nach meiner Promotion; das war Ende 1989. Im Rahmen meiner Doktorarbeit hatte ich die Grundlagen für die gentechnische Herstellung von Antikörpern gelegt, und ich war daher mit den Eigenschaften dieser Biomoleküle und auch mit ihren Nachteilen vertraut. Mit den ersten Experimenten in der neuen Richtung habe ich während meiner Habilitationszeit angefangen, als ich 1991 eine eigene Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Biophysik aufbauen konnte. Das waren aber zunächst sehr grundlegende Forschungsarbeiten, weil man noch wenig über die Lipocalin-Proteine wusste. Erst 1994 haben wir damit begonnen, ganz konkret mit dem Ziel daran zu arbeiten, neue, antikörperartige Bindungsaktivitäten in diese Proteine einzuführen. Der erste Funktionsnachweis für ein modellhaftes System ist uns 1997 gelungen – das war noch fern der Praxis. Es hat aber genügt, um eine Patentanmeldung zu formulieren, die jetzt auch die Grundlage der kommerziellen ANTICALIN-Technologie bildet. Seit 1997 handelt es sich im Prinzip um eine konsequente Weiterentwicklung der Technologie und um eine Verbreiterung hin zu praktischen Anwendungen.

Hinter dieser Entwicklung stand ein Team. Wer gehörte dazu, und wie waren die Aufgabenbereiche verteilt?

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Es handelt sich um eine Innovation, die aus dem Hochschulbereich kommt. Bei dem Großteil solcher Projekte wird die praktische Forschungsarbeit von Doktoranden oder Post-Doktoranden geleistet. Die ersten Mitarbeiter, die hier 1997 wissenschaftlich mitgewirkt haben, waren meine beiden Doktoranden Frank Schmidt und Gerald Beste sowie der Post-Doktorand Thomas Stibora. Üblicherweise ist es so, dass die Mitarbeiter nach mehr oder weniger kurzer Zeit dann das Labor wieder verlassen. Herr Dr. Schlehuber, der jetzt bei uns sitzt, war ein Doktorand der zweiten Generation, der das Projekt fortentwickelt hat. Ihm ist erstmals die Entwicklung eines praktisch einsetzbaren ANTICALINS gegen das Herzglykosid Digoxin gelungen. Er konnte sich dann auch so mit dem Thema identifizieren, dass er mit mir gemeinsam den Schritt gewagt hat, die Firma PIERIS zu gründen.

Es gab viele weitere Mitarbeiter, sowohl am Forschungsinstitut als auch bei der Firma PIERIS, die zum technischen Gelingen beigetragen haben. Ich möchte aber noch erklären, wie Herr Dr. Pöhlchen in unser Team kam. Neben der wissenschaftlichen Idee gehört ein Business-Sense dazu, um eine Invention zu einer Innovation zu machen und sie letztlich auch kommerziell erfolgreich umzusetzen. Es ist uns gelungen, schon in der Gründungsphase des Unternehmens Dr. Pöhlchen hinzuzugewinnen, der selbst eine wissenschaftliche Ausbildung hat. In den letzten Jahren arbeitete er allerdings bereits als erfolgreicher Manager bei der Firma MediGene, die als erstes deutsches Biotech-Unternehmen an die Börse gegangen ist. Er hat sich von unserer Idee begeistern lassen und trägt nun in führender Position dazu bei, die wissenschaftliche Idee kommerziell umzusetzen.

Welches konkrete Produkt wird aus Ihrer Entwicklung resultieren?

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Bei den Anticalinen handelt es sich um eine breite Basisinnovation. Wir können uns viele Anwendungen dafür vorstellen, haben aber noch nicht genügend Hände, um alle Ideen umzusetzen. Das heißt, wir müssen uns jetzt Ziele suchen, die vor allem auch kommerziell lukrativ sind. Diese Überlegung ist wichtig, allein schon um Investoren zu finden, die uns mit der nötigen finanziellen Tatkraft helfen, die technischen Ideen, die natürlich immer noch riskantes Neuland betreffen, umzusetzen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns konkrete Ziele im medizinischen Bereich gesetzt.

Wie sehen diese konkreten Ziele aus? Was könnte man alles aus ANTICALINEN machen?

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

In jedem Bereich der Biowissenschaften, wo die Erkennung von Substanzen eine Rolle spielt, kann man die ANTICALINE im Prinzip verwenden. Die größte Herausforderung ist natürlich der Einsatz in der medizinischen Therapie. Zudem wäre die Diagnostik ein Bereich, in dem man nachweisen kann, ob eine bestimmte Erkrankung vorliegt oder ob zum Beispiel ein Hormon im Über- oder Unterschuss vorhanden ist. Dazu werden bislang Antikörper verwendet.

Es bestehen auch Möglichkeiten jenseits der medizinischen Anwendung, vor allem in der Bioanalytik. Wenn man nachweisen möchte, ob Herbizide in Gewässern vorkommen, könnte man ANTICALINE einsetzen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung auf den so genannten Biochips. Auch dort spielen die genannten Erkennungsvorgänge eine Rolle. Man könnte unsere ANTICALINE an einen Siliziumchip, der in der richtigen Weise vorbereitet ist, koppeln, um auf diese Weise die Schnittstelle zwischen Elektronik und biologischen Substanzen herzustellen.

Die offensichtlichen Marktchancen haben zur Gründung eines Biotech-Unternehmens geführt. Welche Aufgabenstellung hat die PIERIS Proteolab AG?

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Martin Pöhlchen

Am Anfang besteht die Aufgabe einer solchen Unternehmung darin, sich auf das richtige Risiko-Gewinn-Verhältnis zu fokussieren. Nach der Analyse der Bereiche therapeutische Anwendungen, Diagnostika und Forschungsreagenzien ist unsere Entscheidung eindeutig dahingehend ausgefallen, dass wir uns zunächst auf die therapeutischen Anwendungen konzentrieren. Hier haben wir zwei Gebiete gewählt.

Wir haben uns zu Beginn für akute kardiovaskuläre und onkologische Erkrankungen entschieden, weil die regulatorischen Bedingungen für entsprechende Medikamente im Vergleich zu chronischen Erkrankungen einen kürzeren Entwicklungs- und Zulassungsprozess ermöglichen. Zu diesem Prozess gehört eine komplexe klinische Entwicklung an menschlichen Probanden und zusätzlich eine große Sicherheits- und Toxizitätsüberprüfung. Die Kunst besteht zunächst darin, sich gleich auf die Felder zu fokussieren, wo wir in kürzester Zeit einen nachhaltigen kompetitiven Wettbewerbsvorteil auf dem Markt erringen können. Im Hinblick auf onkologische Erkrankungen hat Prof. Dr. Skerra schon deutlich darauf hingewiesen, dass unsere ANTICALINE klare Produktvorteile im Fokus haben. Dazu gehört die Tatsache, dass sie sehr viel kleiner als Antikörper sind. Damit erhoffen wir mehr Effizienz, weil unsere Substanzen besser in einen Tumor eindringen können. Es ist nachgewiesen, dass es für Antikörper aufgrund ihrer Größe schwierig ist, tief in ein Tumorgewebe einzudringen. Sie können heute mit Antikörpern eigentlich nur klassische Blutkrebskrankheiten oder kleine Metastasen behandeln. Das Ziel ist, am Ende auch größere Metastasen oder sogar solide inoperable Tumore behandeln zu können. Das ist ein mögliches, klares Anwendungspotenzial für ANTICALINE. Eine unmittelbare Aufgabe, die wir jetzt lösen müssen, ist es, dies ebenso in Tierversuchen zu zeigen, wie es uns im Fall der Entgiftung einer sonst tödlichen Überdosis des Herzglykosids Digoxin mit unserem ANTICALIN Digical gelungen ist.

Wie viele Jahre wird der Prozess bis zur Marktreife in Anspruch nehmen?

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Martin Pöhlchen

Man muss ganz klar von den klassischen Produktentwicklungszyklen für Arzneimittel ausgehen, die sich zwischen acht und zwölf Jahren bewegen.

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Das heißt, acht bis zwölf Jahre, bis die Substanz in der Apotheke erhältlich sein wird. Den längsten Zeitraum nehmen dabei die klinischen Prüfungen ein, die normalerweise in drei Phasen ablaufen. Wir kalkulieren so, dass wir innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre mit den ersten klinischen Versuchen anfangen können.

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Martin Pöhlchen

Das muss ich wirklich klarstellen: Bis ein Produkt auf den Markt gelangt, vergeht eine beachtliche Zeit. Aber aufgrund der vorliegenden Ergebnisse gewinnen wir zunehmend die Sicherheit, dass ANTICALINE tatsächlich als Therapeutikum einsetzbar sind. Wir haben erste akute Toxizitätsstudien an Mäusen durchgeführt, und die sagen uns – so eingeschränkt man das nach wie vor betrachten muss –, dass ANTICALINE verträgliche Substanzen sind. Das ist zunächst eine gute Ausgangsbasis für die akuten Erkrankungen, die wir behandeln wollen, da weitere, so genannte chronische Toxizitätsstudien im günstigen Fall nur ein bis drei Monate in Anspruch nehmen werden, bevor eine erste klinische Phase am Menschen durchgeführt werden kann. Wenn wir hingegen in den onkologischen Bereich oder als dritte Stufe auch in den Bereich der chronischen Erkrankungen gehen möchten, werden wir längerfristige, bis zu einem Jahr dauernde Toxizitätsstudien an verschiedenen Tieren durchführen müssen. Das kann man in Einzelfällen allerdings parallel zur klinischen Entwicklung machen.

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Der Unterschied zwischen „akut“ und „chronisch“ betrifft die Frage, wie häufig eine Substanz dem Patienten verabreicht werden muss. Das Risikoprofil unterscheidet sich je nachdem, ob man eine Substanz nur einmal verabreicht – und möglicherweise nie wieder, aber damit zumindest die akute Bedrohung für den Patienten ausräumt – oder aber ob das Medikament bei langfristigen Leiden einmal die Woche oder gar täglich über Jahre hinweg gegeben werden muss. Bei der Zulassungsbehörde werden diesbezüglich unterschiedliche Anforderungen an die Toxizität gestellt. Diese Überlegungen spielen bei der kommer-ziellen Umsetzung für PIERIS eine wesentliche Rolle.

Die Ausgründung eines Unternehmens aus dem universitären Betrieb ist für deutsche Wissenschaftler immer noch keine alltägliche Übung. Wer hat denn bei Ihnen die Business-Pläne geschrieben und mit den Banken verhandelt?

Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Steffen Schlehuber

Der erste Business-Plan ist im Rahmen des Münchner Business Plan Wettbewerbs entstanden. Prof. Dr. Skerra hat dabei die Geschäftsidee der ANTICALINE selbst konzipiert und zu Papier gebracht. Im Verlauf des Wettbewerbs, der aus mehreren Stufen bestand, hat sich dann das gesamte Gründerteam formiert, wobei die weiteren Gründungsmitglieder, Claus Schalper und Dr. Karsten Schürrle, zum Teil komplementäre Expertise – wie betriebswirtschaftliches Know-how und Marktforschungserkenntnisse – beigesteuert haben.

Das Ergebnis war ein ausgefeiltes Geschäftskonzept, das auch als bester Business-Plan dieses Wettbewerbs bewertet wurde. Durch die Prämierung im Juli 2000 ist eine starke Dynamik in den Gründungsprozess gekommen, und es sind schnell eine Reihe von Kontakten zu verschiedenen Investoren entstanden. Wir haben mit unterschiedlichen institutionellen und privaten Investoren verhandelt und konnten schließlich im Januar 2001 die erste Seed-Finanzierung abschließen und die PIERIS Proteolab AG aus der Taufe heben.

Hätten Sie sich mehr Unterstützung durch staatliche Stellen gewünscht?

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Sagen wir mal so: Wir hier am Tisch sind sehr lösungsorientiert. Wir haben uns nie die Frage gestellt: Wo könnte man uns mehr helfen? Wir haben uns einfach die Stellen gesucht, wo wir die meiste Hilfe bekommen konnten. Ich denke, das ist am Ende auch das Geheimnis des Erfolges. Wenn Sie in einem hochkompetitiven Umfeld etwas erreichen wollen, dann müssen Sie es selbst anpacken. Ganz allgemein kann man sagen: Das Förderklima in Deutschland war in den letzten Jahren recht gut, und es ist auch heute noch positiv. Nach allem, was ich von meinen Kollegen im Ausland höre, können wir uns nicht beklagen. Ganz wichtig war natürlich das BioRegio-Programm des BMBF, das Mitte der 90er Jahre aufgelegt wurde. Diesen Fördermaßnahmen und überhaupt auch der daraus resultierenden günstigen psychologischen Grundhaltung, sowohl in den Universitäten als auch in den Behörden, haben wir ganz sicherlich das Umfeld zu verdanken, in dem wir unsere Firmengründung realisieren konnten.

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Martin Pöhlchen

Es ist uns gelungen, bis Ende Oktober 2002 eine Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen Euro abzuschließen. Das war zu diesem Zeitpunkt europaweit die größte so genannte Series-A-Finanzierung im Biotechnologie-Sektor. Sie sprachen eben schon das Thema „international“ an. In diesem Zusammenhang ist es uns gelungen, neben den ersten Seed-Investoren BioM AG und TransConnect aus Deutschland zusätzlich wirklich international renommierte Investoren mit Branchenerfahrung im Life-Science-Bereich ins Boot zu holen, namentlich Global Life Science Ventures und Gilde Investment Management sowie ABN AMRO, eine große niederländische Bank, die sich ebenfalls stark im biotechnologischen Sektor engagiert. Darüber hinaus Baytech Venture Capital, die bisher wegen ihrer strengen Auswahlkriterien außer bei PIERIS keine weitere Finanzierung im deutschen Biotech-Sektor durchgeführt haben. Das ist die Grundlage, die man benötigt, um auch für weitere Finanzierungsrunden sicherzustellen, dass diese Investoren sie weiter durchfinanzieren können, denn bei einem Biotech-Unternehmen ist es nicht mit einer oder zwei Finanzierungsrunden getan. Man braucht mindestens drei bis vier Runden und ein Gesamtvolumen von 60 bis 100 Millionen Euro, das vorfinanziert werden muss. Die Investoren müssen daher so gut aufgestellt sein, dass sie zusammen ein Konsortium bilden, das erstens in der Lage ist, eine Zwischenfinanzierung abzuschließen, und zweitens auch weitere internationale Investoren ins Boot holen kann. Daran scheitern viele andere Biotechnologie-Unternehmen, die sich zu sehr an so genannte Business Angels oder an zu kleine Venture-Capital-Investoren angelehnt haben.

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Die Quintessenz ist: Es reicht nicht aus, sich auf nationale oder regionale Förderung zu verlassen, sondern man muss möglichst frühzeitig in die Welt hinausgehen und auch internationale Investoren und Geldgeber von seinen Konzepten überzeugen.

Gentechnisch hergestellte Arzneimittel sind ein neues Marktsegment der Pharmaindustrie mit einem erheblichen Wachstumspotenzial. Welche Chance sehen Sie für sich und Ihre Produkte? Hat ein deutsches Unternehmen eine Chance?

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Martin Pöhlchen

Ich glaube, dass die PIERIS Proteolab AG hier die Chance hat, durch Auslizenzierung an namhafte Pharmaunternehmen einen signifikanten Weltmarktanteil an dem zukünftigen Markt der Proteintherapeutika zu erwirtschaften. Allein der Markt für Antikörper wird bis zum Jahr 2012 auf einen Jahresumsatz von ca. 25 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Gesamtumsatz aller Proteintherapeutika ist sogar noch größer. Ich persönlich gehe davon aus, dass der Gesamtumsatz aller Proteintherapeutika in ungefähr 15 Jahren jenseits der 50-Milliarden-Dollar-Grenze liegen wird. Das bedeutet auch, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, eine neue Schlüsseltechnologie im Markt zu etablieren. Es ist wichtig, die ANTICALINE jetzt so zu positionieren, dass deren Potenzial deutlich wird und wir dann ganz systematisch und fokussiert jede einzelne Indikation mit klaren Produktvorteilen abarbeiten werden, um zu zeigen, dass es sich um eine breit einsetzbare Basistechnologie handelt. Das Ziel, das wir hier verfolgen, ist echtes Protein-Design, das heißt, eben nicht nur die Stoffe zu nehmen, die uns die Natur bietet, sondern sie gezielt und spezifisch zu verändern. Dieses Problem wollen wir hier systematisch lösen.

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Vielleicht sollte man zur Erklärung noch hinzufügen: Die Firma PIERIS Proteolab AG, die immerhin schon über 35 Mitarbeiter beschäftigt, wird natürlich nicht in der Lage sein, mit diesem Mitarbeiterstab den Weltmarkt zu beherrschen. Wir stellen uns vor, dies in Zusammenarbeit mit großen, finanzkräftigen Pharmaunternehmen zu tun. Entscheidend hierbei ist die Patentsituation, die es uns gestattet, Lizenzen zu vergeben oder im Auftrag oder in Kooperation – unter Teilung der Kosten, aber auch der Erlöse – zusammen mit etablierten Pharmafirmen die Entwicklungen zu betreiben.

Wie gestaltet sich Ihre Einbindung in die PIERIS Protelab AG, außer als Mitgründer? Gehen Sie zurück in die Forschung und lassen Ihre Kollegen draußen am Markt agieren, oder sind Sie in alle Entwicklungsschritte voll involviert?

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Ich bin in mehrfacher Weise in die Aktivitäten von PIERIS eingebunden. Nach wie vor bin ich Anteilseigner der Firma, außerdem bin ich Mitglied des Aufsichtsrats und auch offizieller wissenschaftlicher Berater. Dazu kommt, dass es uns gelungen ist, zwischen der Technischen Universität München und PIERIS im letzten Jahr ein Kooperationsabkommen vertraglich zu besiegeln. Unter dieser Kooperation finden gemeinsame Forschungsprojekte statt. Wir haben es hier mit einer sehr jungen Technologie zu tun, die also noch keineswegs in allen Verästelungen planbar ist. Dagegen sind noch viele wissenschaftlich interessante Erkenntnisse zu erwarten. Wir versuchen hier in einer Art Arbeitsteiligkeit vorzugehen, indem PIERIS konkret für die Produktentwicklung verantwortlich ist, was auch kommerziell interessant ist, und wir an der Technischen Universität München die begleitende Forschung dazu durchführen. Diese Zusammenarbeit erfolgt auf Gegenseitigkeit, einerseits dadurch, dass an meinem Institut noch im Vorfeld der konkreten Anwendungen bestimmte Methoden untersucht werden. Andererseits sind wir dabei, interessante Anticaline von PIERIS strukturell aufzuklären, um dann im Sinne einer Rückkopplung wieder mehr über die Funktionsweise unserer künstlichen Moleküle zu lernen, was auch von erheblichem akademischem Interesse ist. Daraus entsteht eine Win-Win-Situation zwischen Grundlagenforschung und angewandter Technologie.

Hier werden mit den Methoden der Gentechnologie neue Medikamente entwickelt. Was ist denn nun die Gentechnologie, ist sie ein Fortschritt oder ein unabwägbares Risiko?

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Der Unterschied zwischen biopharmazeutischen Wirkstoffen und z. B. gentechnisch veränderten Lebensmitteln besteht natürlich darin, dass unsere Substanzen extrem stark gereinigt sind und einen sehr hohen Charakterisierungsgrad aufweisen. Sie werden standardisiert und auf ihre toxische Wirkung und Unbedenklichkeit über Jahre hinweg geprüft. Von daher liegt ein sehr hohes Sicherheitsniveau vor. Man muss bedenken, dass Proteine, die aus natürlichen Quellen stammen, oft – und in der Vergangenheit auch erwiesenermaßen – schädliche Nebeneffekte haben. Das wären zum Beispiel Blutplasmaprodukte und Blutgerinnungsfaktoren für Hämophilie-Patienten. Es hat sich in den achtziger Jahren gezeigt, dass ein Großteil dieser bedauernswerten Patienten mit Hepatitis oder HIV infiziert wurden, weil aus dem natürlichen Ausgangsmaterial Kontaminationen in die Endprodukte gelangt sind. Das war gerade auch Ende der achtziger Jahre ein sehr starkes Argument für die Gentechnik, weil damit solche Kontaminationen mit pathogenen Erregern absolut ausgeschlossen werden können.

Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Steffen Schlehuber

Ich denke, dass man das Themenfeld Gentechnologie differenziert betrachten und zunächst klären muss, was man eigentlich meint, wenn man über Gentechnik spricht. Wir benutzen die Gentechnik in unserem Unternehmen im Wesentlichen dazu, Bakterien so zu verändern, dass sie unsere Proteine produzieren, die wir dann analysieren und schließlich als Therapeutikum entwickeln möchten. Gentechnik ist somit für uns ein sehr wertvolles Werkzeug, um uns auf einfache Weise den Zugang zu unseren Wirkstoffen zu verschaffen. Wir stellen im Gegensatz dazu keine gentechnisch veränderten Lebensmittel oder Ähnliches her. Das ist ein großer konzeptioneller Unterschied.

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Gentechnik ist eine Methode. Wir haben es hier mit einem Instrument zu tun, das in weiten Bereichen der Biowissenschaften angewandt wird. Für uns ist es vor allem eine Produktionsmethode. Das heißt, wir programmieren ein Bakterium so, dass es nach unserem Bauplan, der in Form von Erbsubstanz – also DNS – in die Zellen eingebracht wird, das gewünschte Protein produziert. Am Ende werden die Bakterien abgetötet und unser Protein wird extrahiert. Die genetische Substanz wird komplett von den Proteinen abgetrennt, und nichts davon gelangt in das endgültige Produkt. Die Gentechnik hat damit ihren Zweck erfüllt.

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Martin Pöhlchen

Weitere Beispiele, wo gentechnische Methoden einen klaren Vorteil darstellen, sind die Behandlung von Infektionskrankheiten oder auch die Immunisierung gegen verschiedene Formen von Hepatitiserkrankungen. Erst die neuen gentechnischen Verfahren haben uns in die Lage versetzt, die Nebenwirkungen zu verringern. Die Gentechnologie ist eine Basistechnologie, die uns erst ermöglicht hat, reine und charakterisierte Produkte herzustellen.

Man sollte sich überlegen: Wie sind wir überhaupt dahin gekommen, wo wir heute stehen, und welche anderen Veränderungen hat der Mensch bereits verursacht? Waren diese Veränderungen möglicherweise nicht viel gravierender als das, was wir heute machen? Ein einfaches Beispiel: die gesamte Zucht- und Sortenforschung im Pflanzensektor. Da wurden gesamte Genomabschnitte ausgetauscht. Diese wurden nur im Hinblick auf einen bestimmten Vorteil selektiert. Alle anderen Veränderungen wurden nicht berücksichtigt. Man war gar nicht in der Lage, das zu kontrollieren. Zum jetzigen Zeitpunkt hat man zum ersten Mal die Möglichkeit, gezielt einzelne Bedingungen und Veränderungen messen zu können, aber darüber spricht niemand. Selbst wenn gentechnisch veränderte Produkte mit möglichen negativen Auswirkungen hergestellt werden sollten, haben wir zunehmend auch Methoden, mit denen wir das längerfristig beobachten können, um die Risiken besser einschätzen zu können.

Ein Kriterium der Nominierung zum Deutschen Zukunftspreis ist das der Innovation, das Ihrem Projekt zugeordnet wird. Innovation ist derzeit eher als gesellschaftspolitisches Schlagwort in aller Munde. Was ist Innovation für Sie?

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Im Prinzip kann ich nur das weitergeben, was die Fachwelt sagt: Eine wissenschaftliche Entdeckung ist eine Invention, und deren erfolgreiche kommerzielle Anwendung ist dann die Innovation. Im Grunde genommen versuche ich natürlich als Wissenschaftler, Neues zu entdecken, wobei das Protein-Design ein Bereich ist, in dem man weniger naturforschend, also deduktiv arbeitet, sondern konstruktiv. Wir versuchen, in einem Learning-by-doing-Prozess neue Moleküle zu kreieren, deren Verhalten zu studieren und dann wieder im Rückschluss herauszufinden: Wie gut war meine Vorhersage; funktioniert dieses molekulare Werkzeug so, wie ich es mir vorgestellt habe?

Diese Vorgehensweise fügt dem Ganzen in der Tat auch ein spielerisches Element hinzu. Das ist nicht viel anders, als wenn man aus einem LEGO-Kasten etwas bastelt; so machen wir es im Prinzip mit den Biomolekülen. Natürlich tun wir das mit mehr Verstand, einem hohen Risikobewusstsein und klarer Zielsetzung. Letztlich ist es aber das entdeckerische Element und durchaus mitunter auch das unerwartete Verhalten, was den Spaß bei der Arbeit vermittelt.

Ich denke, der Begriff „Innovation“ selbst ist schwer zu fassen. Er wird im aktuellen Sprachgebrauch etwas plakativ verwendet. Innovationen kann man in gewissen Grenzen durchaus politisch fördern. Was man nicht fördern kann, ist die wissenschaftliche Entdeckung selbst. Hier kann man höchstens bessere Rahmenbedingungen schaffen; aber man kann Entdeckungen nicht verordnen oder planen. Man kann vor allem ein Umfeld schaffen, in dem die geeigneten Personen tätig werden und sich entfalten. Die wissenschaftlichen Entdeckungen zu technologischen Innovationen weiterzuentwickeln liegt dann an den Einzelnen, die persönliche Risiken auf sich nehmen und den wirtschaftlichen Verwertungsprozess in Gang bringen.

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Martin Pöhlchen

Für mich sind zwei Aspekte entscheidend: Erstens ist es die Erfindung und Entdeckung als solche und darauf aufbauend die Möglichkeit, auch Schutzrechte anmelden zu können. Zweitens gehört neben der Absicherung der Erfindung über Schutzrechte die wirtschaftliche Umsetzbarkeit der Erfindung dazu. Diese beiden Aspekte halte ich für zentral. Vielleicht zur persönlichen Motivation: Ich denke, gerade das ist eine der reizvollsten Tätigkeiten überhaupt, zu versuchen, etwas Neues im Markt zu etablieren, wenn man von der Technologie und der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit überzeugt ist.

Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Steffen Schlehuber

Innovation ist das, womit ich in meinem Beruf als wissenschaftlicher Leiter bei PIERIS täglich zu tun habe. Ich habe die Entwicklung der ANTICALINE von Beginn an miterlebt und war einer der ersten Doktoranden, die sich mit dieser spannenden Technologie befasst haben und damit wissenschaftlich-technologisches Neuland betreten haben. Ich hatte das Glück, in einer Zeit an diesem Projekt mitarbeiten zu können, in der die Technologie riesige Fortschritte gemacht hat. Gerade deswegen hatte eine Firmengründung mit den ANTICALINEN als Geschäftskonzept für mich auch einen besonderen Reiz, weil sie mir die Gelegenheit geboten hat, die Technologie weiterzuentwickeln und schließlich zur Marktreife zu führen. Erst mit der Gründung von PIERIS sind wir die Aufgabenstellung angegangen, Therapeutika zu entwickeln, und haben uns dann weniger auf die Technologie- als auf die Produktentwicklung fokussiert. Das ist sicher das, was den Reiz der ANTICALINE für mich ausmacht, echte Innovation darstellt und letztlich den Spaß an der Arbeit bedeutet.

Sie haben einen interessanten, mit vielen Aktivitäten gespickten Lebenslauf. Wer hat Sie im Verlauf Ihres Lebens besonders beeindruckt? Wer hat Sie ermutigt oder vielleicht auch mal frustriert auf Ihrem Lebensweg?

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Im Nachhinein sieht mein Berufsweg durchaus relativ geradlinig aus, aber es war ursprünglich keine geplante Karriere. Meine persönliche Entwicklung hat sich immer von Etappe zu Etappe ergeben, mitunter auch aus Zufälligkeiten, aber doch immer in dem Sinne, dass ich versucht habe, meine Chancen und natürlich auch meine eigenen Vorstellungen und Interessen wahrzunehmen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einem bestimmten Vorbild nachgeeifert hätte. Ich war eigentlich immer selbst eine kreative Persönlichkeit. Wichtig waren prägende Etappen meiner Laufbahn, an denen ich mich entfalten konnte, beispielsweise als ich den Platz für eine Doktorarbeit am Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität in Martinsried bekommen habe oder als ich dann nach Cambridge an das berühmte Laboratory of Molecular Biology gehen konnte, wo unter anderem vor etwa 50 Jahren die Struktur der DNS-Doppelhelix aufgeklärt worden ist. Dann wechselte ich an das Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt am Main zum Nobelpreisträger Prof. Hartmut Michel, wo ich eine eigene Arbeitsgruppe aufbauen konnte. Allein die Möglichkeit, in einem solchen Umfeld mit Mentoren zu arbeiten, die mich auch gefördert haben, hat wieder weitere Kreativitätsschübe freigesetzt und mir erlaubt, nicht nur Erfahrung zu sammeln, sondern selbst wissenschaftlich produktiv zu werden.

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Martin Pöhlchen

Ich bin von Haus aus Chemiker und habe in theoretischer Chemie promoviert. Sie gilt im Allgemeinen als esoterisches Fach. Mein Spezialwissen ist eigentlich die Quantenchemie, was mir einen frühen Zugang zur Programmierung von Software und zu leistungsfähigen Superrechnern ermöglicht hat und damit auch die Basis für mein weiteres Interesse an Hochtechnologie gelegt hat. Zusätzlich förderte das Studium eine abstrakte, logische Denkweise, die meinen Berufseinstieg in die Industrie erleichtert hat. Ich hatte das Glück, auf Empfehlung hin zunächst bei einer Firma arbeiten zu können, die sich sowohl mit Hardware- als auch mit Software-Entwicklung beschäftigt hat. Das war die Firma Evans & Sutherland, ein US-Unternehmen, das seinerzeit vor Silicon Graphics führend in der Entwicklung von Grafik-Hardware und Simulations-Software war. Dort hatte ich frühzeitig die Möglichkeit, mich mit sehr vielen anderen Problemen zu beschäftigen und meinen Horizont in sehr kurzer Zeit stark zu erweitern. Im Vertrieb war ich für einige europäische Länder für so genannte Molecular Modelling Software zuständig. Mit diesen Programmen versucht man, die Wirkungsweise von neuen Medikamenten rechnerisch vorherzusagen oder neue Ideen für die Synthese neuer Wirkstoffe zu generieren. 1994 wurde die Firma Tripos als so genannter Spin-off an die Nasdaq-Börse in den USA gebracht. Dieser Wechsel von einer privaten Firma zu einer börsennotierten Firma war für mich sehr prägend, da sich das Betriebsklima wegen der vielen börslichen Bestimmungen veränderte und der Fokus sich noch stärker auf die Quartalsergebnisse richtete. Dies hat meine Ergebnisorientierung positiv beeinflusst. Durch die Kooperation von Tripos mit einer anderen US-Firma habe ich schließlich als European Commercial Director einen neuen Bereich auf der Vertriebsseite übernommen, in dem man sich zum ersten Mal nicht nur mit Software- oder Modellingfragen beschäftigt hat, sondern mit konkreter pharmazeutischer Produktentwicklung im Bereich Discovery. Dabei ging es um die Auffindung von so genannten Leadstrukturen und deren Optimierung für präklinische und erste klinische Versuche. Dort war ich zuständig für den Vertrieb von Services wie zum Beispiel Cheminformatics. Das sind Datenbanklösungen, wo chemische Molekülstrukturen in relationale Datenbanken eingebracht werden. Zusätzlich war ich verantwortlich für den Vertrieb von großen Substanz-Bibliotheken und für verschiedene Kooperationen mit Pharmaunternehmen. Schließlich kam ich bei der Suche von Akquisitions-Targets in Deutschland mit der deutschen Biotechnologie-Szene in Berührung. Auf diese Art und Weise habe ich die Firma MediGene kennen gelernt und bin dann Anfang 1998 als Leiter der Geschäftsentwicklung zu MediGene gewechselt. In dieser Funktion war ich verantwortlich für Geschäftsentwicklung, Marketing, das Patentwesen, Public Relations und auch für Informationstechnologie und Bioinformatik.

Das Schöne war, in sehr kurzer Zeit sehr viele Entwicklungen anstoßen und eine sehr stürmische Entwicklung bis zum Börsengang durchlaufen zu können. Durch den Kontakt zu einigen Investoren habe ich dann PIERIS kennen gelernt. Bei meiner eigenen Due Diligence bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass das ein Unternehmen der Zukunft sein könnte. Ein Unternehmen, wo man wirklich noch zeigen könnte, dass man auch in Deutschland in der Lage ist, mit eigener Produktentwicklung ein Unternehmen aufzubauen. Deutschland muss zeigen, dass das Innovationspotenzial wirklich da ist. Dieses Potenzial muss durch eigene Produktentwicklungen validiert werden. Das ist das Ziel, mit dem wir jetzt gemeinsam antreten.

Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Steffen Schlehuber

Mein Lebenslauf ist verglichen mit dem meiner Teamkollegen weniger umfangreich, da ich erst 32 Jahre alt bin. Ich habe mich aufgrund meiner Vorlieben in der Schule dazu entschlossen, Chemie zu studieren. Während meiner ersten Praktika im Bereich der Biochemie im Jahr 1996 bin ich dann zu Prof. Dr. Skerra gestoßen, der die ANTICALINE als innovatives Konzept in seiner Vorlesung vorgestellt hat. Nach einer Portfoliobewertung meiner Studienfächer erschien mir unter ihnen die Biochemie bzw. Biotechnologie im Vergleich zu den klassischen chemischen Fächern am interessantesten und als Forschungsbereich mit dem größten Innovations- und Zukunftspotenzial. Im Rahmen meiner Diplomarbeit bei Prof. Dr. Skerra habe ich mich mit diesem Gebiet näher befasst. Das Arbeiten mit Biomolekülen und insbesondere mit Proteinen war eine Aufgabe, die mich gefesselt hat. Nach meiner Diplomarbeit hat Prof. Dr. Skerra mir das Angebot gemacht, bei ihm zu promovieren. Während dieser Zeit konnte ich das erste ANTICALIN entwickeln, das in der Zwischenzeit in präklinischen Experimenten bereits seine Wirksamkeit bewiesen hat und jetzt als Basis für eine Arzneimittelentwicklung dienen könnte. Im Jahr 1998 hat Prof. Dr. Skerra einen Ruf an die TU München bekommen, und ich habe maßgeblich am Aufbau des neuen Labors mitgewirkt. Zwei Jahre später haben wir dann gemeinsam den Münchner Business Plan Wettbewerb bestritten und schließlich die PIERIS AG gegründet, der ich seither als wissenschaftlicher Leiter vorstehe.

Was gibt es denn für die Herren außerhalb der Welt Ihrer Proteine? Womit entspannen Sie?

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Für mich als Wissenschaftler ist der Beruf selbstverständlich zugleich Hobby. Das hört sich vielleicht wie eine Plattitüde an, aber es macht sehr viel Spaß, sich mit wissenschaftlichen Themen auseinander zu setzen. Momentan ist mein eigentliches Hobby sogar die Firma PIERIS, weil im Wesentlichen alles in meiner Freizeit abläuft, was ich dafür tue. Wenn noch Gelegenheit ist, interessiere ich mich für bildende Künste – das passt eigentlich zum Protein-Design. Bei den diversen Tagungs- oder anderen beruflichen Reisen habe ich inzwischen viele Museen der Welt besuchen können. Ich interessiere mich vor allem für moderne Kunst, Plastiken und Malerei, aber auch für Design. Es ist tatsächlich so, dass die Kreativität, die man dort in den Werken entdeckt – das mag dem Außenstehenden jetzt gar nicht so bewusst sein – durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit wissenschaftlicher Kreativität aufweist. Man kann sehen, wie ein bestimmter Maler seinen Stil im Laufe der Zeit entwickelt hat, und ganz ähnlich geschieht dies auch in der Wissenschaft. Man fängt aus kleinen Anfängen heraus an, sich mit einer bestimmten Idee zu beschäftigen. Das wirkt zunächst noch nicht so richtig zusammenhängend, aber es reift, und mit zunehmender Erfahrung oder auch in der Interaktion mit Kollegen wird dann am Ende ein vollendetes Werk daraus.

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Martin Pöhlchen

Mein Hobby ist die Musik. Ich spiele Klarinette. Früher habe ich auch viel im Chor gesungen, aber das ist zeitlich nicht mehr möglich. Klarinette spiele ich nach wie vor – jetzt mehr Hausmusik und gelegentlich Kammermusik. Ansonsten versuche ich mich noch ein bisschen gesellschaftlich zu engagieren. Ich bin im Kirchenvorstand als Vertrauensmann und im Jugendausschuss tätig. Das andere große „Hobby“ ist natürlich die Familie. Ich habe drei Kinder, und ich muss sagen, die Familie ist bei den täglichen Anforderungen eine wesentliche Stütze. Vor allen Dingen holt sie einen immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Die Kinder stellen da schon die richtigen Fragen. Ich muss dann manchmal schmunzeln, und insofern ist das ein wichtiges Korrektiv. Das braucht man, um bei allem Ehrgeiz und bei allen Visionen die richtige Bodenhaftung nicht zu verlieren. Es stellt ganz andere Anforderungen. Ich glaube, dass jemand mit familiärer Verantwortung sich viel weniger von beruflichen Schwierigkeiten aus der Bahn werfen lässt.

Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Steffen Schlehuber

Wie Herr Pöhlchen habe auch ich drei Kinder, mit denen ich begeistert den größten Teil meiner verbleibenden Zeit verbringe. Die drei Buben geben mir sehr viel Kraft, und es macht enormen Spaß, die rasante Entwicklung mitzuerleben. Ansonsten habe ich noch zwei weitere Leidenschaften. Ich spiele – neben Gitarre und Blockflöte – seit meinem 12. Lebensjahr ein Blasinstrument und blase seit meinem Umzug nach Freising aktiv in einer bayerischen Blaskapelle. Meine zweite große Leidenschaft sind schnelle Motorräder. Die Zeit, die mir verbleibt, verbringe ich mit diesen drei Dingen, wobei die Familie mit Abstand die stärkste Gewichtung hat.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Arne Skerra

Persönlich: Gesundheit und Schaffenskraft natürlich, und auch die Möglichkeit, weiter die eigenen Ideen umzusetzen. Ansonsten ein positives gesellschaftliches Umfeld, um gerade hier in Deutschland aktiv bleiben zu können. Dies ist in meinen Fall nicht nur mit der ANTICALIN-Technologie oder der Firmen-gründung verbunden, sondern ich bin ja auch engagierter Hochschullehrer, das heißt, ich bilde junge Menschen aus. Hier ist es ganz wichtig, dass die nachfolgende Generation in unserem Land weiter berufliche Entwicklungsmöglichkeiten hat, wobei uns bewusst sein muss, dass der globale Wettbewerb weiter zunimmt.

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Martin Pöhlchen

Man wünscht sich natürlich viele persönliche Dinge. Im Zusammenhang mit dem Deutschen Zukunftspreis steht bei mir konkret im Vordergrund, bei allen Menschen mehr Spaß und Interesse an Innovationen zu spüren. Ich glaube, dass Deutschland nur dann eine globale Zukunft haben und auch wettbewerbsfähig bleiben wird. Wir müssen weg von dieser Erwartungshaltung: Der Staat sorgt für mich. Das beobachte ich nach wie vor, gerade bei jungen Menschen. Sie sagen: Der Staat ist dafür verantwortlich, dass ich Sicherheit habe, dass ich gesund bleibe. Das sind Dinge, die mir quasi mitgegeben sind: Es ist nicht so! Ich denke, jeder junge Mensch muss begreifen, dass diese Zeiten ein für alle Mal vorbei sind. Es ist an jedem selbst, das Heft in die Hand zu nehmen. Er soll es als auch Chance begreifen, es ist seine Chance, und jeder hat diese Chance. Man kann auch die Rahmenbedingungen verbessern – über bessere Rahmenbedingungen könnte man noch lang diskutieren –, aber ich glaube eher, man muss die Dinge selber anpacken. Ich glaube nach wie vor, dass wir uns auf einem sehr hohen Niveau des Lebensstandards bewegen und sehr gute Ausbildungsmöglichkeiten haben. Das wird alles so selbstverständlich hingenommen. Es ist nicht selbstverständlich! Wir sind ein Bruchteil der Weltbevölkerung, die diese Möglichkeiten haben, und wir sind dazu verpflichtet, dass wir uns das bewusst machen und diese Chance auch nutzen.

Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Steffen Schlehuber

Neben Gesundheit für meine Familie und dem Wunsch, dass sich meine Kinder positiv entwickeln, ist eines meiner großen Ziele, den Durchbruch mit der ANTICALIN-Technologie zu erreichen. Ich beschäftige mich nun immerhin schon seit gut acht Jahren mit den ANTICALINEN, und ich identifiziere mich sehr stark mit dieser Technologie. Es wäre sicher das größte berufliche Ziel für die Zukunft, die ANTICALIN-Technologie zu einer wahren Blüte und hohen Marktpenetranz zu führen und zu zeigen, dass sie tatsächlich das Potenzial besitzt, an das wir glauben.

Gebärdensprache

Gebärdensprache

Leichte Sprache

Leichte Sprache