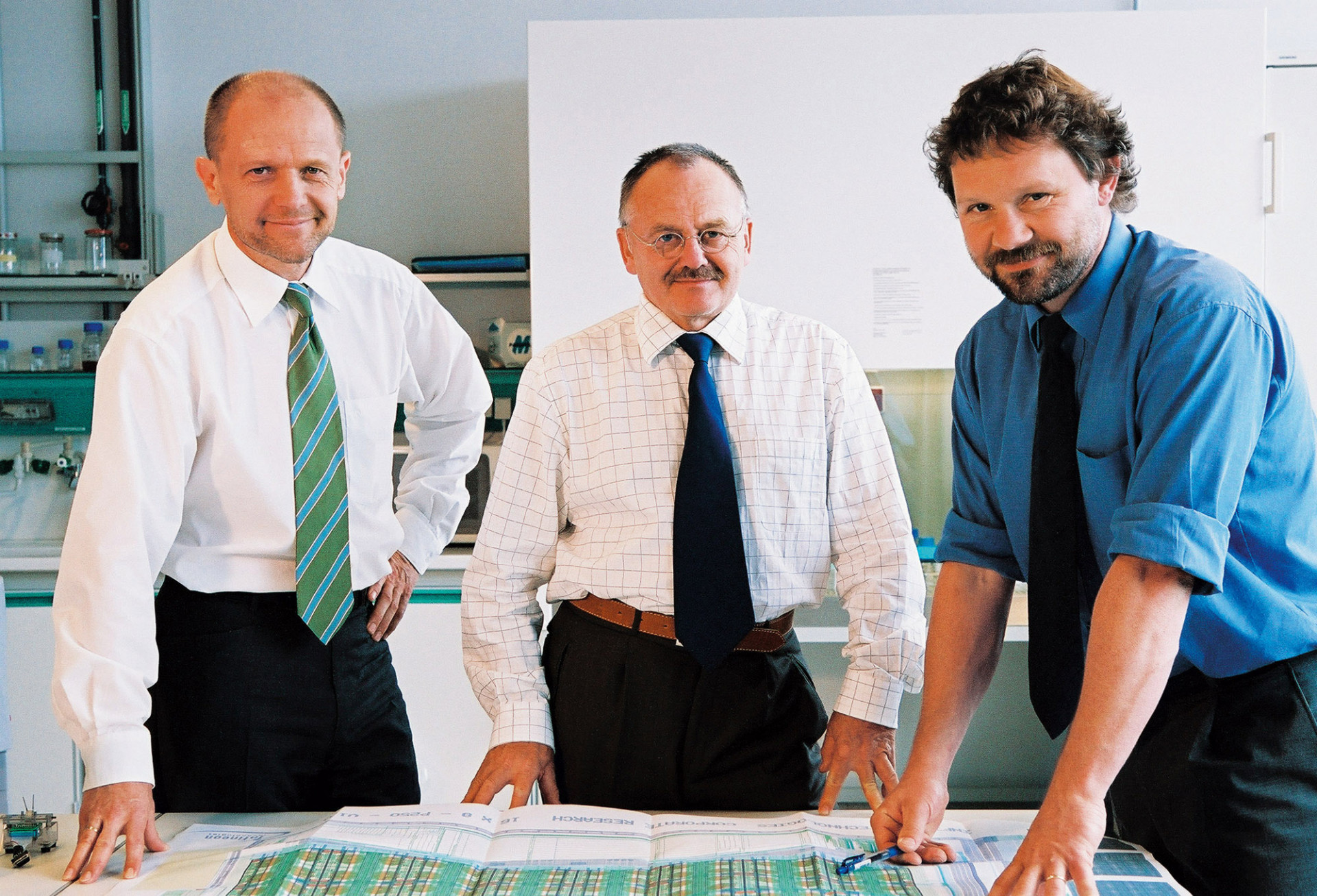

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

„Biochip“ ist ein Begriff, der die Kombination von biologischer Welt und der Siliziumtechnologie bezeichnet. Er wird abgewandelt auch für Glas, Keramik und andere Träger verwendet. Wir machen künstlich nichts anderes als die Natur, wenn sich Moleküle treffen und aneinander binden. Von Allergien z. B. ist bekannt, wie genau die Natur bestimmte Stoffe erkennt. Diese Vorgänge werden auf dem Siliziumchip künstlich nachgebildet mit den Komponenten, die uns die Natur zur Verfügung stellt und die wir noch ein wenig verändern. „Elektrische Biochips“ heißt es in unserem Falle, weil wir dieses Bindungsereignis auf einer Stelle des Chips direkt elektrisch messen. Das unterscheidet sich von anderen Biochip-Systemen, die mit Lichtstrahl, Farbe oder anderen optisch-physikalischen Merkmalen die Chips auslesen.

Seit wann gibt es die Biochiptechnologie?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Die ersten Ansätze für elektrische Biochips wurden Anfang der sechziger Jahre nicht sehr systematisch entwickelt. Um 1980 begannen dann in Japan, USA und Deutschland gezielte Versuche, elektrische Prinzipien für die biologischen Erkennungen zu nutzen und solche Konstruktionen aufzubauen. Wir selbst haben die ersten Versuche 1983 unternommen. Ich kann mich entsinnen, dass man belächelt worden ist, wenn man das Wort „Biochip“ benutzt hat. Dieser Begriff war damals sehr futuristisch und exotisch.

Ihre Entwicklung basiert auf einer bestehenden Technologie. Wie ist diese zustande gekommen, und was war jetzt Ihr Ansatz?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

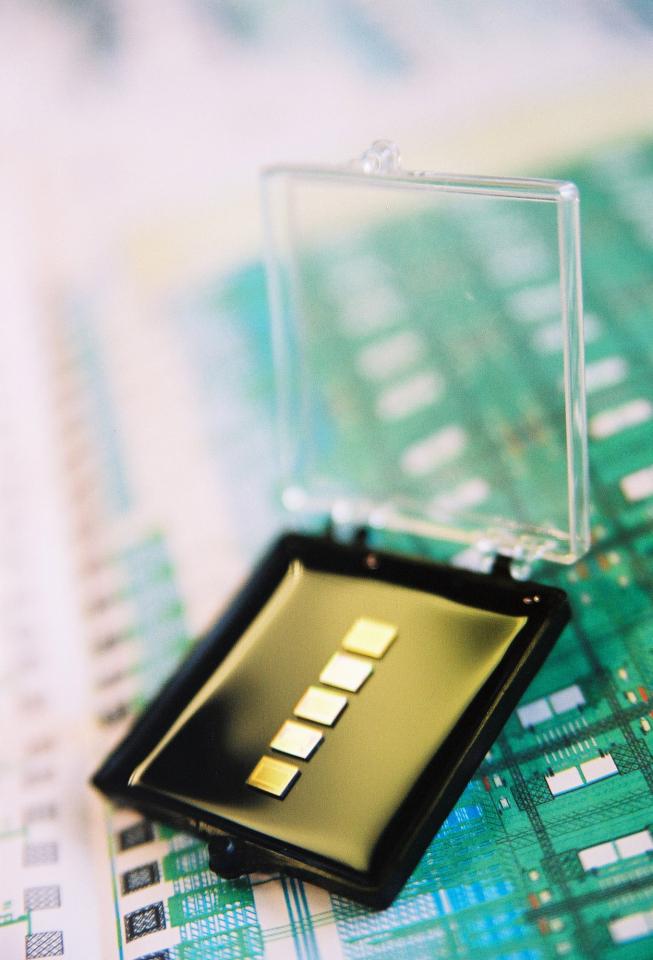

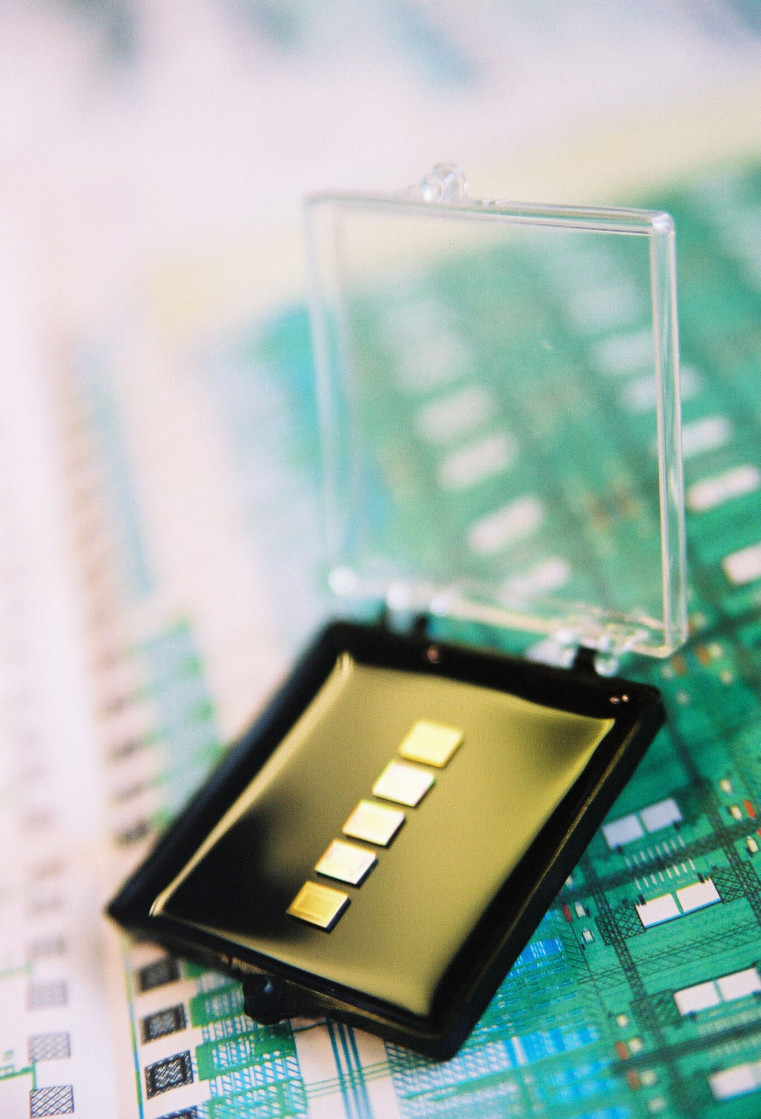

Die elektrische Biochiptechnologie, für die das Team jetzt hier steht, ist in einem relativ langen Prozess entstanden, der nicht nur auf unseren eigenen, sondern auf internationalen Erkenntnissen basiert. Es waren Teilelemente aus Japan, aus den USA und anderen Ländern, die alle in einer Art Puzzle die Basis für diese Idee geliefert haben. Alle diese Phänomene wurden nun in einem Konzept für einen richtigen elektrischen Biochip mit vielen Messpositionen vereinigt. Auf unserem Chip befinden sich mehrere ultrafeine Gold-Elektroden. Auf diesen werden räumlich getrennt unterschiedliche so genannte Fänger-Moleküle fest angebunden. Diese Fänger-Moleküle können nur ihre Partner aus einer Lösung - sei es Milch, sei es Blut, sei es Wasser - erkennen und binden. Nur die passenden Partner finden nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip wie in der Natur zueinander. Aus einer Flüssigkeit, in der z. B. eine Vielfalt von Eiweißen und genetischem Material gelöst ist, bindet sich, wenn vorhanden, nur das gesuchte Zielmolekül. Dieses Bindungsereignis löst ein elektrisches Signal aus, das wir direkt abgreifen. Umständliche optische Verfahren, in denen mittels Lichtquellen zunächst Farbumschläge gemessen werden mussten, sind damit überflüssig. Letztendlich benötigt man nämlich nicht das optische Signal, sondern elektrische Größen, die sofort in den Computer übertragen werden können. Durch die direkte elektrische Messung und eine chipinterne Signalverarbeitung können die Messgeräte kleiner und robuster gemacht werden. Das gesamte biologische Geschehen spielt sich in Flüssigkeit auf der Oberfläche eines Chips ab, wie wir ihn aus unseren elektronischen Geräten kennen.

Das klingt relativ einfach. Gab es Höhen und Tiefen oder war es ein ganz geradliniger Prozess?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Höhen und Tiefen gibt es in der Wissenschaft immer. Unsere Arbeit ist dadurch gekennzeichnet, dass wir es mit einem komplexen System zu tun haben. Das ist wie bei einem Puzzle. Die Schwierigkeiten waren wie bei einem Puzzle, wenn man das passende Stück nicht findet oder wenn etwas nicht passt. Notfalls muss man ein Puzzleteil beschneiden, damit es hineinpasst.

Ist das Prinzip der elektrischen Biochips einfacher als das der optischen Biochips?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Es ist insofern einfacher, als man es technisch mit den Mitteln der Industrie leichter realisieren kann. Aber es war immer wichtig - und das trifft vor allem für das Team und die beteiligte Industrie zu -, dass wir etwas entwickeln, wofür die technologische Basis - das ist die vorhandene Silizium-Technologie, die Handhabung solcher Chips, die Rechnertechnologie, die Mikrosystemtechnik - industriell verfügbar ist und keine Sondertechnologie darstellt. Wenn erst spezielle optische Arrangements getroffen werden müssen, die nicht in großen Serien industriell gefertigt werden können, dann entstehen höhere Kosten, als wenn die Technologie in der Industrie angesiedelt werden kann, wo Produktionslinien, Geräte und Manipulatoren verfügbar sind. Das war ein wichtiges Anliegen, das wir insgesamt hatten: verfügbare Technologien ent-sprechend ökonomisch anzupassen.

Dr. rer. nat. Walter Gumbrecht

Das sind Massenfertigungstechnologien, wie sie die Siliziumtechnologie eben bietet.

Dr.-Ing. Roland Thewes

Die Elektronik an sich bietet das Potenzial, robuste und sehr einfach handhabbare Systeme bereitzustellen, wenn sie erst einmal ausgereift ist. Ein schönes Analogon dazu ist folgendes: Es sind millionenfach Blutzucker-Selbstkontrollgeräte für Diabetiker im Einsatz, mit denen Diabetiker mehrmals am Tag ihren Blutzuckerspiegel bestimmen. Als diese Geräte auf den Markt kamen, waren sie relativ groß und basierten noch auf optischen Methoden. Heute sind die Geräte streichholzschachtelgroß oder noch wesentlich kleiner und sind durchgängig elektronisch. Das ist zwar nicht genau der gleiche Fall, aber ein schönes Analogon, wo eine Technik an sich optisch gestartet ist und sich zu einer elektronischen, absolut robusten Technologie entwickelt hat.

Dr. rer. nat. Walter Gumbrecht

Das ist ein Trend, den man sehr oft beobachten kann, dass in der chemisch-biochemischen Analytik die Verfahren zunächst mit optischen Methoden beginnen und dann zunehmend auf elektrische übertragen werden.

In der Fortführung Ihres Projektes ist es gelungen, die Großindustrie in die Weiterentwicklung einzubinden. Wie hat sich das entwickelt, wer ist da auf wen zugekommen, und was ist gemeinsam entstanden?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Wir haben bei der Fraunhofer-Gesellschaft angestrebt, einen Beweis der Machbarkeit der Idee zu erbringen. Dazu ist natürlich Startkapital nötig, das dann zum Teil von der Fraunhofer-Gesellschaft, zum großen Teil auch aus dem Wissenschaftsministerium bereitgestellt wurde. Nach den ersten Machbarkeits-Demonstrationen von Chips haben wir in größeren Projekten und unter Einbeziehung der Industrie versucht, den nächsten Schritt zu gehen - nämlich die Ankopplung an industrielle Technologien sowie die Applikation in der Praxis. In einer Ausgründung der Fraunhofer-Gesellschaft haben wir zunächst diese wirklich einfachen Chips mit wenigen Positionen, die solche Erkennungsmoleküle tragen, zur praktischen Anwendung gebracht. Parallel dazu wird mit den Mitteln, die die Großindustrie bietet, der nächste Schritt zu mehr Positionen, zu mehr Integration, zu höherer Komplexität gegangen. Das sind dann Mittel, die die Grenzen von Start-ups oder auch der Fraunhofer-Gesellschaft überschreiten. Auf dem ganzen Weg müssen vorzeigbare und auch nachprüfbare Ergebnisse geliefert, patentiert und publiziert werden, damit die internationale Öffentlichkeit die Ergebnisse auch nachvollziehen kann. Bei der Firma Siemens gab es interessierte Wissenschaftler und Techniker, die die Entwicklung mitverfolgt haben. Ich kann mich entsinnen, dass ich bei Siemens in einer Runde von über 40 Leuten gebeten wurde, die Karten auf den Tisch zu legen. Infineon war damals noch ein Bestandteil der Firma Siemens. Die Arbeit wurde dann von allen Seiten betrachtet, und man entschloss sich dazu, gemeinsam weitere Entwicklung und Forschung zu betreiben, um die Entwicklung auf industrieller Ebene fortzuführen.

Wann fing das an?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Die Gespräche haben sich über längere Zeit hingezogen, begonnen haben sie 1997. Die Firma Siemens hat auch zunächst einen Prototyp ausprobiert und einer wahren Herz- und Nierenprüfung unterzogen.

Kamen Sie sich ein bisschen wieder wie der Schüler vor: Sie müssen zeigen, was Sie gemacht haben?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Den Beweis der Machbarkeit und der Leistungsfähigkeit muss man glaubwürdig darstellen können, und das kann man am besten, indem man ein fertiges Produkt auf den Tisch stellt. Das haben wir genauso gehandhabt und sind dann mit der Industrie den nächsten Schritt gegangen.

Lassen Sie uns diese Aufteilung noch einmal konkretisieren. Was ist im direkten Umfeld, also in den Start-ups, gemacht worden? Was ist dann auf Basis der Technologie entstanden?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Die Fraunhofer-Gesellschaft nutzt einen Teil dieser Plattform, die so genannten Niedrig-Dichten-Chips mit 16 Positionen, die sich als Geschäftsfeld und Anwendungspotenzial für die kleinen und mittelständischen Betriebe eignen, weil hier die Kosten sowohl in der Fertigung als auch in der Anwendung kleiner sind als bei den hochkomplexen Systemen, die in der Großindustrie dann entwickelt werden. Auf dieser Basis wurde eine Firma aus der Fraunhofer-Gesellschaft ausgegründet, die als Erstes eine Geräteplattform geschaffen hat, die in Forschungs- und Entwicklungslabors, in neuen Projekten der EU, angewendet wurde und die dann auch zeigen konnte, dass dieses Prinzip auch in anderen Laboren funktioniert. Das Ergebnis ist jetzt, dass wir verschiedene elektrische Biochip-Messgeräte anbieten, die in ganz Europa genutzt werden. Allein im letzten Jahr sind zehn wissenschaftliche Originalarbeiten mit diesen Geräten entstanden, die dann auch immer weiter zu neuen Applikationen führen. Die Anwender applizieren ihr spezielles Wissen auf diese Plattform. So haben wir in den vielen Labors von Finnland über Schweden bis Frankreich und an anderen Stellen die Möglichkeit, Wissen und neue Anwendungsideen auf diese elektrischen Biochips zu bringen.

Dr. rer. nat. Walter Gumbrecht

Bei Siemens Corporate Technology beschäftigen wir uns seit Mitte der achtziger Jahre mit der Kombination von Silizium und Flüssigkeiten. Das eigentlich Kuriose ist, dass wir einen Siliziumchip mit Flüssigkeit in Kontakt bringen. Normalerweise versucht man natürlich, dies unbedingt zu vermeiden, und verkapselt Speicherchips und Mikroprozessoren in wasserdichten Gehäusen. Wir haben chemische Sensoren auf der Basis von Silizium entwickelt. Der Hintergrund war, dass wir lebensnotwendige Parameter wie z. B. Sauerstoff und pH-Wert bei Patienten, die in der Klinik auf der Intensivstation behandelt werden, „online“ im Blut messen wollten. Die Technologie ist ähnlich wie bei den Biosensoren: Silizium, Mikrofluidik und elektrochemische Messprinzipien. Daraus resultierte, dass sich bei uns das Interesse von den chemischen Sensoren hin zu biochemischen Sensoren weiterentwickelt hat. Es ergaben sich dann die Kontakte mit Herrn Hintsche am Fraunhofer-Institut. Eine konkrete Ausgründung gibt es bisher nur zum Thema Online-Blutmonitoring. Hierzu ist vor etwa eineinhalb Jahren ein Spin-off gegründet worden.

Welchen Nutzen hat der ?normale Mensch“ von diesen Entwicklungen? Welche weiteren Entwicklungsmöglichkeiten für die jetzt gefundene Technologie in welchen Zeiträumen gibt es noch?

Dr. rer. nat. Walter Gumbrecht

Bei den aktuellen Aktivitäten zum Thema Biosensoren geht es im Hinblick auf medizinische Applikationen darum, so genannte Point-of-Care-Analysen durchzuführen. Das Interesse gilt dabei nicht dem Online-Monitoring von Patienten, sondern es geht um die Ursachen von akuten Beschwerden, wie einer Erkältung beispielsweise. Man könnte sich vorstellen, dass der Hausarzt einen Schnelltest durchführt, um festzustellen, ob eine Virusinfektion in Form einer Influenza vorliegt. Wenn das der Fall wäre, könnte er sehr schnell reagieren und ein Medikament verabreichen. Beziehungsweise wenn der Befund negativ ausfallen sollte, würde er den Patienten heimschicken, denn es würde sich nur um einen harmlosen Schnupfen handeln.

Welchen Part hat nun Infineon in dem Projekt?

Dr.-Ing. Roland Thewes

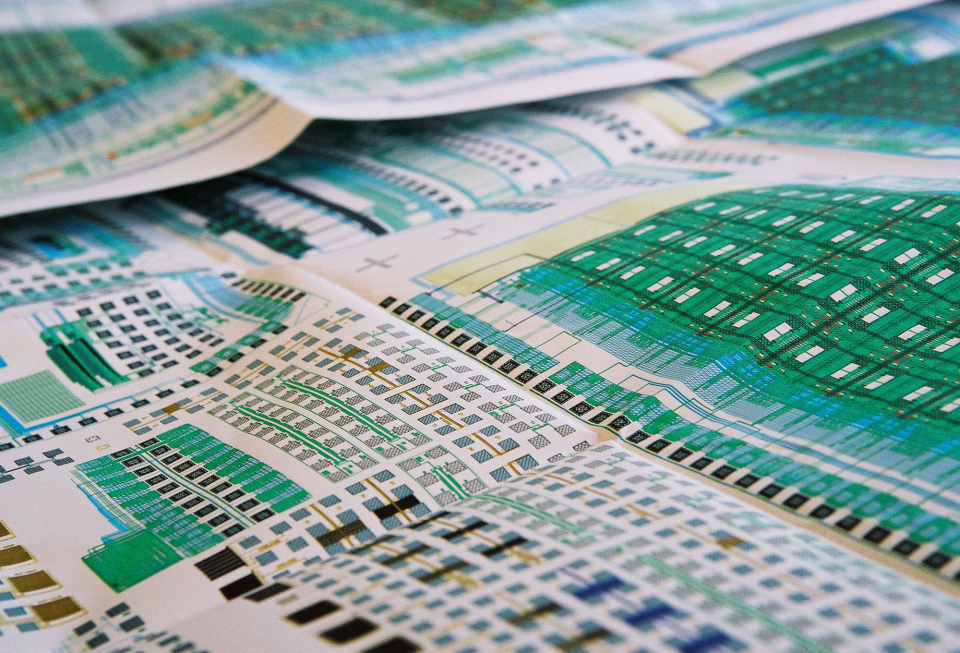

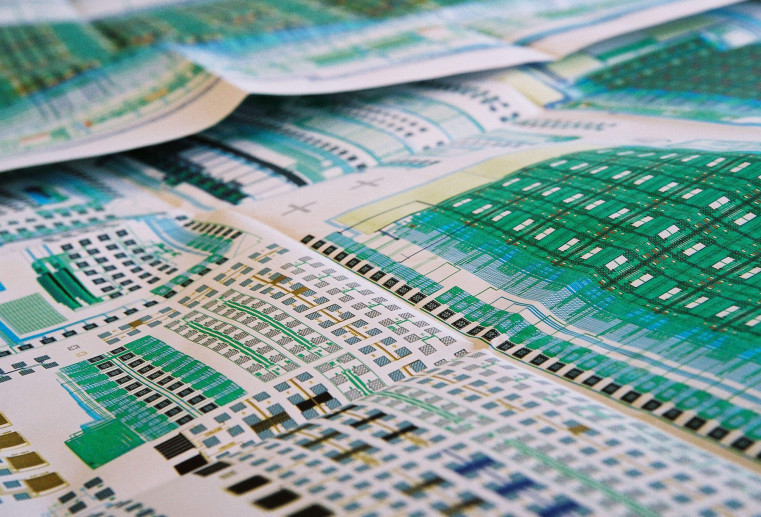

Unsere Abteilung bzw. unsere Vorgängerabteilung in der zentralen Forschung bei Siemens war immer ganz nah am Halbleitergeschäft. Wir haben uns mit Halbleiterthemen, Prozessierungsthemen und schaltungstechnischen Themen beschäftigt. Der Nutzen unserer Arbeit für das Projekt ist folgender: Wie Herr Hintsche und Herr Gumbrecht schon berichtet haben, startete das Projekt mit so genannten Niedrig-Dichten-Chips. Diese haben z. B. bis zu 10 oder 20 Positionen. Sie müssen sich das so vorstellen: Jeder Sensor hat zwei elektrische Anschlüsse, demzufolge muss man jeden Sensor auch zweimal kontaktieren. Das geschieht über ein externes Lesegerät. Das heißt, für 20 Positionen muss man mehr als 20 Zuleitungen hinführen. Es gibt allerdings eine Reihe von Anwendungen, wo es sehr interessant ist, die Parallelität wesentlich höher anzusetzen, sprich 100 oder gleich 1000 Positionen auf einem Chip zu integrieren. Jetzt kann man nicht 200 oder 2000 Kabel an einen Biosensor-Chip führen. Das wäre in typischen Labor- und Feldeinsätzen technisch robust nicht beherrschbar. In diesem Fall wird deshalb mit den Mitteln der integrierten Schaltungstechnik eine elektrische Schaltung in der Art konstruiert, dass man einen Chip nach wie vor über wenige elektrische Kontakte anspricht, aber dennoch alle 100 oder 1000 Sensoren unabhängig voneinander betreiben und seriell auslesen kann. Das ist genau das, was wir beigetragen haben. Dazu waren zweierlei Dinge nötig. Die Halbleiterwelt ist vom Prinzip her eine konservative Welt, das heißt, man kann nicht einfach ein neues Material einbringen. Es wird dort immer befürchtet, dass es zu Kontaminationen kommt und die Ausbeute der Prozesstechnik zurückgeht. Wir mussten zum einen die Herausforderung stemmen, das Edelmetall Gold, was unbekannt war in dieser Welt, in die Standardherstellungstechnik CMOS einzubringen, in der heute 99 Prozent aller Produkte gefertigt werden. Dieses musste so geschehen, dass sowohl das Gold funktionierte als auch die Standard-CMOS-Bauelemente in ihren elektrischen Eigenschaften unbeeinflusst blieben. Das haben wir geschafft. Zum anderen: Dadurch, dass wir die Möglichkeit hatten, direkt Transistoren unter den Sensoren zu platzieren, hatten wir den Vorteil, in unmittelbarer Nähe - das sind wenige millionstel Millimeter - der auf der Chipoberfläche befindlichen Sensoren eine Schaltung realisieren zu können, die diese Signale gleich verstärkt. Der Prozess des Messens auf dem Chip wird auch wesentlich robuster. Das sind die zwei Dinge, die bei uns betrieben wurden, und die beherrschen wir dementsprechend auch. Zusammenfassend wurde auch im Rahmen des gemeinsamen Projektes gezeigt, dass wir solche Chips auf der Basis der Elektrochemie, die hier entwickelt und betrieben wurde, mit intelligenten Schaltungen ausgestattet haben mit dem Ergebnis des ersten vollelektronischen, aktiven DNA-Chips.

Ist das, was Sie geleistet haben, eine Innovation, oder ist es „nur“ die konsequente Weiterentwicklung der Technologie?

Dr.-Ing. Roland Thewes

Bei den Chips, die wir passiv nennen, die also keine aktiven Schaltungen haben, sind wir begrenzt in der Positionenzahl. Es gibt aber Anwendungen, bei denen es sinnvoll ist, 100 oder aber auch 1000 Positionen gleichzeitig zu betrachten. 10 Chips oder 100 andere passive 10er-Chips können dafür nicht seriell verwendet werden. Wir erschließen damit einen ganz anderen Bereich von Anwendungen. Eine solche Anwendung, die sich nach heutigen Einschätzungen typisch im Bereich von 100 bis zu einigen 1000 Positionen ansiedeln wird, ist die folgende, die uns auch als Unternehmen in der Verwertung sehr stark interessiert: Wenn Sie heute ein Medikament verabreicht bekommen, dann geschieht die Dosierung nach Alter und Gewicht einer Person. Wie der Stoffwechsel des Patienten ein Medikament umsetzt, hängt aber von ganz individuellen Merkmalen, konkret gesagt, von den Informationen in den drei Milliarden Basen unserer DNA ab. Die Idee ist folgende: Man sucht sich die entsprechenden Teilstücke aus der DNA heraus, die diese Verstoffwechselung bestimmen, und untersucht, welche Base bei dem jeweiligen Patienten dort vorhanden ist. Aus dieser Erkenntnis heraus kann der Arzt einen konkreten Befund stellen, eine exakte Dosierung der Medikamente vornehmen oder z. B. Allergien gegen bestimmte Wirkstoffe sofort nachweisen.

Dr. rer. nat. Walter Gumbrecht

Man kann auch die Material- bzw. Prozessentwicklung als einen Aspekt der Innovation hervorheben. Die Biologie und die Mikroelektronik können nicht unmittelbar miteinander kommunizieren. Damit das funktioniert, braucht man eine Zwischenschicht auf dem Biochip. Herr Thewes hat das Stichwort Gold erwähnt, und Gold ist in der klassischen CMOS-Halbleitertechnik nicht vorgesehen. Unser Biochip-Projekt ist deshalb nicht nur eine Weiterentwicklung einer bestehenden Technologie, sondern erst über die Einführung von Gold und die damit verbundene CMOS-kompatible Prozessentwicklung konnte die Biologie mit der Mikroelektronik zusammengeführt werden.

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Lassen Sie mich die Innovation, die dahinter steht, etwas stärker beleuchten. Hier ist eine industrielle Technologie zum ersten Mal in der Welt dazu benutzt worden, einen elektronischen Chip, wie wir ihn überall anwenden, mit der flüssigen Welt chemischer und biochemischer Analytik zu kombinieren. Und das geschieht auf einer Basis, die in der Großindustrie produzierbar ist und nicht nur eine akademische „Bastellösung“ darstellt. Dies ist, glaube ich, auch Grund für die positive internationale Resonanz, die in einem großen internationalen Preis, dem begehrten Jack Raper Award, resultierte und sich natürlich auch in den Echos der wissenschaftlichen Welt widerspiegelt. Es ist das Verdienst der Infineon-Technologie und unseres Teams, ökonomisch sinnvolle und in Massentechnologie umsetzbare Lösungen gefunden zu haben. Hier ist es auch unsere Zukunftsvision, dass diese Sensoren für jedermann nutzbar werden. Einzelne Labor-Sonderlösungen nützen wenig. Das ist auch der Grund, warum die Biochips noch nicht den Durchbruch geschafft haben. Diese Technologie steht bis jetzt noch nicht zur Verfügung, und der Markt ist weltweit unbesetzt. Wir erwarten alle, und deshalb werden auch riesige Investitionen bei den Firmen geplant, dass diese individuelle Nutzung von Analytik ähnlich wie eine Scheckkarte einmal personengebunden erfolgen kann, wie ein PC, wie ein Handheld oder ein Handy. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, und diesen streben wir auch an.

Dr.-Ing. Roland Thewes

Im Labor können Sie in der Tat vieles herstellen. Als Halbleiterfirma ist Massenproduktion unser Geschäft. In der Massenfertigung müssen die Chips natürlich auch funktionieren, und es muss ein Weg gefunden werden, der das garantiert. Es ist auch eine Lernkurve dabei zu durchlaufen, und wir sind diesen Weg gegangen. Wir haben jetzt gemeinsam in dem Projekt sicherlich einiges erreicht, aber wir glauben auch gemeinsam, dass auf der Basis des Erreichten noch Potenziale schlummern, die wir derzeit noch nicht erschlossen haben: Was diese Sensoren liefern, ist letztendlich Strom. Nun sind die dort auftretenden Ströme wirklich sehr, sehr klein. Nimmt man eine Glühbirne zum Vergleich, dann ergibt sich bei den Biochips bei kleinen Signalen eine Größenordnung von etwa einem Millionstel von einem Millionstel des Stroms der Glühbirne. Diese geringen Ströme können nicht mit langen Zuleitungen gemessen werden. Da gibt es so genannte Kriech- und Leckströme, die buchstäblich wegfließen. Erfolgt die Messung direkt vor Ort, können feinste elektrische Signale abgegriffen werden, und somit erschließt man sich eine sehr hohe elektrische Empfindlichkeit. Das wiederum übersetzt sich dann in eine biologisch viel höhere Empfindlichkeit, das heißt, Sie können letztendlich wesentlich geringere Mengen an Molekülen detektieren. Diesen Weg wollen wir auch gemeinsam in der Zukunft gehen.

Wie sieht der Arbeitsprozess zwischen den zwei großen Firmen und dem kleineren Wissenschaftsbereich in der Mitte aus? Wie viele Leute arbeiten jetzt bei Ihnen jeweils am Projekt?

Dr. rer. nat. Walter Gumbrecht

Bei uns arbeiten zurzeit fünf Personen an dem Biochip-Projekt.

Dr.-Ing. Roland Thewes

Bei uns in der zentralen Forschung bei Infineon sind es 12 Mitarbeiter, die an der Biothematik insgesamt arbeiten. Es existiert eine zweite Einheit bei Infineon, die sich mit dem Business Development von Biochips beschäftigt. Diese Gruppe hat auf der Basis eines optischen Systems begonnen, beschäftigt sich jetzt aber auch mit der Markteinführung des elektrischen Systems.

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Wir haben verschiedene Projekte begonnen und eine Planung aufgestellt, die wie ein Netzwerk arbeitet. Partner 1 muss an Partner 2 zu einem festgelegten Datum eine Zulieferung machen, eine Anwendung ausmessen und so weiter. Ein ganz wesentlicher Punkt bei der Zusammenarbeit ist noch, dass wir durch internationale Verzahnungen z. B. in europäischen Projekten - wir hatten eines mit sieben Partnern und jetzt haben wir eines mit zehn Partnern - die Möglichkeit haben einen Ideen-Pool aller Aktivitäten zu bilden, bei dem gemeinsam publiziert wird und wo die ganzen Erkenntnisse vor allem in der Anwendung gesammelt werden. Und da ist die Vielfalt so groß, dass es von Penicillin in Milch über Biowaffenabwehr bis hin zur Legionärskrankheit und anderen Anwendungen reicht. Das heißt, wir haben eine Vielfalt von Messproblemen, die wir alle gern bearbeiten würden.

Es ist so eine gängige Vorstellung von der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Industrie, dass die Industrie letztendlich alleine die Geschäfte mit den Innovationen macht. Wenn man das bei Ihnen sieht, ist das ein fortlaufender Prozess, der immer wieder abgestimmt werden muss.

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Er teilt sich! Einmal gibt es eine Entwicklung in Richtung Massenfertigung mit den Mitteln der Großindustrie und zum anderen in Richtung Spezialanwendungen und hochspezialisierte Probleme mit kleineren, aber wechselnden Anwendungsbereichen. Dort bieten sich kleine Firmen an, und wir haben gerade Neugründungen von Start-ups, die sich nur auf eine Richtung, z. B. die Analyse bestimmter Erreger und Krankheiten, spezialisieren und diese Plattform nutzen, ohne sie selbst technisch zu entwickeln.

Dr.-Ing. Roland Thewes

Es ist durchaus so, dass die Großindustrie gute Forschung, wie sie auch am Fraunhofer-Institut stattfindet, schätzt. Die wissenschaftliche Community und deren Publikationen werden selbstverständlich beobachtet. Wenn man dann ein Thema aufgreifen möchte, weil man ein Potenzial darin sieht, dann wäre es nicht empfehlenswert, das Forschungsprojekt dort herauslösen zu wollen und es sofort komplett in die Industrie zu übertragen. Auch aufgrund der unterschiedlichen Größe der Märkte und Applikationen, die ein Fraunhofer-Institut und ein Start-up bzw. Siemens und Infineon angehen, treten in diesem Zusammenhang keine Konflikte auf.

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Wenn große Volumen auftreten, müssen die Größen der Spieler wachsen. Das ist ein ganz normaler Prozess und nichts Negatives, denn wir wollen Arbeitsplätze und Anwendungen schaffen. Wenn wir die Technologie als Anbieter und Produzent weltweit beherrschen wollen, brauchen wir größere Volumen.

Sie haben das Projekt auch durch die Einbindung in ein referatsübergreifendes BMBF-Projekt weiterentwickeln können. Hätten Sie sich manchmal auf Ihrem Weg mehr Unterstützung staatlicher oder gesellschaftlicher Institutionen gewünscht, oder empfanden Sie die Unterstützung - in welcher Form auch immer - als ausreichend?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Ein Forscher, der ein Projekt verfolgt, benötigt natürlich immer mehr finanzielle Mittel, als er eigentlich zur Verfügung hat, das ist ganz klar. Man muss aber mit den verfügbaren Geldern auskommen und im Notfall noch andere Quellen mobilisieren, wie zum Beispiel Beiträge der Industrie, die im Laufe der Jahre erheblich zu diesem Projekt beigetragen haben. Dazu kommen schon Einnahmen aus den eigenen Produkten, so dass die Finanzierung eine komplexe Sache ist. Zufrieden ist man nie, aber wir schätzen durchaus die BMBF-Förderung als ausschlaggebend ein. Ohne die Förderungen sind solche Risiko-Forschungen praktisch nicht finanzierbar.

Dr. rer. nat. Walter Gumbrecht

Das BMBF-Projekt hat für uns eine sehr wichtige Anschubfinanzierung für die Biochip-Technik mit sich gebracht, die wir zu würdigen wissen.

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Wir fürchten natürlich die Kurzatmigkeit der Geldgeber in der Richtung, dass sie glauben, von heute auf morgen den Riesenmarkterfolg haben zu können. Ich glaube, die internationale Erfahrung und auch die Dauer dieser Unternehmung haben gezeigt, dass so etwas Zeiträume von 10 Jahren und mehr braucht, um wirksam zu werden. Wenn wir uns beispielsweise den Rechner ansehen, dann sind fast 50 Jahre vergangen, bevor diese Durchdringung erreicht wurde. Solche Dimensionen muss man sich klar machen.

Lassen Sie uns bitte noch einmal auf den ganz konkreten Nutzen kommen. Sie sagten schon, die konkrete Überwachung von Fehlfunktionen, von Krankheiten ist das eine. Was gibt es noch für Anwendungsbereiche?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Wir haben uns Beispiellösungen ausgedacht, an denen wir zeigen können, was in der praktischen Nutzung möglich ist. Das ist vielleicht für jedermann verständlich: Wir kennen die Problematik, dass in Fleisch und Milch illegalerweise Antibiotika-Rückstände sind. Hier können wir zurzeit nur Stichproben machen, obwohl der Gesetzgeber mehr fordert. Es laufen ganz konkrete Arbeiten, um in roher Milch beispielsweise Penicillin nachzuweisen. Man muss an jedem Milchwagen diese Messungen durchführen können. Das kann man bisher nicht, denn es ist niemand in der Lage, das zu liefern. Unsere Vorstellung ist, den Analysen-Markt mit seinen vielen verschiedenen Anwendungen mit kleinen portablen Geräten, die vor Ort messen können, zu beliefern. Das wird momentan alles in großen Zentrallabors gemacht. Wenn man sich überlegt: Eine SARS-Probe braucht 14 Tage, ein BSE-Fall ist nach einer Woche immer noch nicht geklärt. Diese Zeiten müssen wir mit neuen Technologien, mit handhabbaren Vor-Ort-Geräten verkürzen. Dass man - Visionen der Industrie - eine Scheckkarte mit einem Labor an ein Handy steckt und damit einen Parameter messen kann; z. B. wie viel man an Medikamenten nehmen muss, die der Arzt verschrieben hat. Auch das ist eine Anwendung, wir nennen das Pharmakogenomik oder individuelle Therapie-Kontrolle, die zurzeit weltweit nicht bedient oder erfüllt werden kann. Da sehen wir unsere Anwendungsvisionen, und hier gibt es noch eine Menge Arbeit und ungelöste Probleme.

Können Sie Zeiträume definieren, bis wann sich Ihre Vision erfüllen sollte?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Also, wir haben nicht nur Visionen. Wir haben beispielsweise die ersten etwa 2 kg schweren Geräte am Markt. Die sind schon bequem von einem Feuerwehrmann zu tragen, um vor Ort zu messen. Die sind auch auf einem Milchlaster schon bequem mitzuführen. Das ist sicherlich noch nicht das, was man in einer Westentasche tragen kann, aber die Erfüllung der Vision ist nicht zu weit. Das ist auch eine Frage der Finanzen, wie weit man Forschung treiben kann, denn in diesen Dimensionen wird es teuer. Handys und Handheld-Computer zeigen es. Das sind Dimensionen, von denen wir träumen, die wir aber im Moment noch nicht zur Verfügung haben.

Wir sprachen auch von Wirtschaftlichkeit. Gibt es einen Parameter für einen Markt, den Sie sich da vorstellen können?

Dr.-Ing. Roland Thewes

Natürlich gibt es Marktzahlen bzw. Extrapolationen. Im Bereich der Microarrays wird weltweit im Jahr 2004 das Gesamtvolumen die 1-Milliarden-Euro-Grenze überschreiten. Für das Jahr 2008 rechnet man mit einem Markt von über 3 Milliarden Euro. Das ist im Vergleich zum Gesamt-Halbleitermarkt, der in diesem Jahr mit mehr als 200 Milliarden Euro berechnet wird, relativ klein, aber 3 Milliarden ist auch eine große Zahl. Zum Vergleich: Der Gesamtumsatz der Firma Infineon betrug im vergangenen Geschäftsjahr etwa 6,15 Milliarden Euro. Bei den Umsatzerwartungen im Bereich von Biochips entfallen allerdings mit 45 Prozent nur etwa die Hälfte davon auf die eigentlichen Chips selber. Der Rest sind Services, Software, Content, Instrumente und so weiter. Seriöse Analysten, Frost & Sullivan zum Beispiel, gehen davon aus, dass dieser Markt stetig wächst, gerade auch in dieser Anwendung der Diagnostik und der patientenindividuellen Medikation. Der Markt ist derzeit noch unbesetzt. Aus diesem Grund scheint es für uns als Unternehmen auch recht attraktiv, auf diesen Markt hin zu entwickeln. Da Sie gerade nach Zeiträumen fragten: Die Geschäftsentwicklung muss jetzt natürlich so vor sich gehen, dass das Szenario mit Startapplikationen, bezogen auf die speziellen höherdichten Chips, konkret unter Beweis gestellt wird. Damit führen Sie einen Überzeugungsfeldzug in der wissenschaftlichen Community, dann werden sich daraus auch andere Applikationen darum herum entwickeln. Es gibt einen schönen Beleg dafür, dass das nicht nur bloße Phantasie ist. Es gibt seit einiger Zeit ein erstes Krebsmedikament auf dem Markt, Herceptin, dessen Anwendung nur nach einem pharmakogenomischen Test zugelassen wird. Dort wird nämlich zunächst bestimmt, ob es bei einem Patienten grundsätzlich wirken kann oder nicht.

Wir haben von Ihnen gehört, dass seinerzeit weltweit kein vergleichbarer Biochip vorhanden war. Wie sieht die Wettbewerbssituation jetzt in diesem Segment aus? Wie reüssieren jetzt die darauf aufgebauten Technologien im internationalen Vergleich?

Dr. rer. nat. Walter Gumbrecht

Wenn wir uns die Situation in der Forschungsszene ansehen, können wir feststellen, dass ca. 90 Prozent der Biochiptechnologien von optischen Detektions-Methoden dominiert sind. Bei den elektrischen Chips liegen wir um etwa 5 Prozent, und es gibt noch weitere Technologien mit anderen Detektionsmethoden wie z. B. der Massendetektion. Bei den elektrischen Biochips gibt es natürlich auch Wettbewerber, es hat sich vor einigen Jahren Motorola hervorgetan und große Anstrengungen angekündigt. Vor etwa eineinhalb Jahren kam dann die Meldung, dass Motorola sich aus diesem Feld zurückzieht und diese elektrischen Verfahren nicht weiterverfolgt. Die Firma Nanogen in den USA verwendet zwar Siliziumchips, nutzt diese aber nicht zum elektrischen Auslesen. Man kombiniert bei Nanogen elektrische Manipulation der Biomoleküle mit optischen Detektionsmethoden.

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Zu nennen wären außerdem Ambri in Australien und mehrere Start-ups in den USA und der EU. Der Wettbewerb an sich wird wie auf jedem Markt über das Preis-Leistungs-Verhältnis entschieden. Nur wenn wir es schaffen, durch Einsatz fortgeschrittener, ökonomisch sinnvoller Technologien dahin zu kommen, dass wir unsere Chips zu einen Preis anbieten können, der wettbewerbsfähig ist, wird sich diese Technologie auch durchsetzen. Der Markt wird nicht allein dadurch bestimmt, wie „schön“ und „sexy“ die Methode ist - das ist in unserem Fall sicherlich unbestritten, weil wir eine exotische Kombination haben -, sondern wie zuverlässig und billig. Letztendlich interessiert den Anwender nur, wie kostengünstig und wie einfach es geht. Wir wissen nicht, was in den Entwicklungslabors alles läuft; auf dem Markt ist jedenfalls bisher nichts, was unsere Technologie zurzeit signifikant schlägt.

Dr.-Ing. Roland Thewes

Ein wesentlicher Punkt ist auch „time to market“, sprich, dass man auch genügend Zeit hat, ein standardisiertes System zu verankern. Wir stehen heute an der Schwelle zur Systemintegration. Herr Hintsche hat vielfach von Systemen, die die Firma eBiochip schon verkauft, berichtet. Es ist unbestritten, dass die Arbeiten, die bei Siemens, der Fraunhofer-Gesellschaft oder bei Infineon gelaufen sind, akademisch allerhöchste Anerkennung gefunden haben. Im rein mikroelektronischen Bereich gelten die Arbeiten als führend, aber der Anwender will letztendlich keinen tollen Chip allein, sondern er will einen Kasten, da drückt er auf einen Knopf, da kommt ein vernünftiges Ergebnis heraus, und das mit einer hohen Robustheit zum günstigen Preis. Das ist genau die nächste Hürde, die wir gemeinsam mit der Plattform in Angriff nehmen wollen.

Ein Kriterium der Nominierung zum Deutschen Zukunftspreis ist das der Innovation, das Ihrem Projekt zugeordnet wird. Innovation ist derzeit als eher gesellschaftspolitisches Schlagwort in aller Munde. Was ist Innovation für Sie?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Für mich ist Innovation von jeher etwas, was mich fasziniert. Ich glaube, Innovation ist auch das clevere Kombinieren von Bekanntem und von Quellen, die überall auf der Welt verfügbar sind. Dadurch ist es mittlerweile auch möglich, darauf eigene Visionen und unkonventionelle Lösungen aufzusetzen. Es gibt heute keine Forschung und Innovation im Elfenbeinturm. Das heißt, es ist wirklich die Kombination von Bekanntem und natürlich einem Sprung, z. B. einer Idee in einer schlaflosen Nacht. Aber es ist auch zähe Arbeit. Dieser Begriff ist nicht mit einer einzelnen Antwort zu fassen. Innovation ist etwas Neues, und auf verschiedenen Wegen kann man zu diesen Neuheiten kommen.

Dr. rer. nat. Walter Gumbrecht

Für uns ist es nicht der Geistesblitz, der alles revolutioniert, sondern für uns ist es der Systemgedanke. Ähnlich wie Herr Hintsche schon gesagt hat: aus teilweise bekannten, teilweise neuen Puzzlesteinchen, die man dazufügt, ein Gesamtbild zu erstellen, das dann den eigentlichen Pep liefert, um sich aus dem Gesamtverständnis des Systems heraus einen Vorsprung zu erarbeiten.

Dr.-Ing. Roland Thewes

Die Definitionen waren schon sehr gut. Es kam auch sehr gut der Unterschied zwischen Invention und Innovation heraus. Eigentlich habe ich dem nichts hinzuzufügen. Wesentlich ist sicherlich die Fähigkeit, der Drang und der Wunsch, über den eigenen Tellerrand zu schauen und dort etwas zu tun. Ganz wesentlich dabei ist jedoch auch, dass man sein eigenes Handwerkszeug exzellent beherrscht und Kombinationen möglich macht, damit es nicht beim Wunsch allein bleibt.

Es müssen sich ja auch die richtigen Leute zusammenfinden.

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Das ist das richtige Stichwort. Das ist für dieses Projekt und für dieses Team so charakteristisch, dass zur Innovation heute, weil sie sehr komplex ist und genau diese Schranke überspringen muss, auch die Kommunikation und die Fähigkeiten gehören müssen, miteinander zu arbeiten und zu entwickeln und dabei auch Kompromisse einzugehen.

Dr. rer. nat. Walter Gumbrecht

Jeder in unserem Team ist auf der einen Seite sehr kompetent auf seinem Gebiet und hat auf der anderen Seite aber auch den Mut, was fachfremde Disziplinen anbelangt, ein wenig blauäugig zu sein, das heißt etwas vorzuschlagen oder zu wagen, wo ein Fachmann sagen würde: So kann das nicht gehen. Diese Kombination aus Kompetenz und Naivität - auch wenn das jetzt ein wenig merkwürdig klingt - ist meines Erachtens wichtig.

Sie haben alle einen interessanten, mit Aktivitäten gespickten Lebenslauf. Was hat Sie seinerzeit zu Ihrem Studium gebracht? Wer oder was hat Sie bisher in Ihrem Leben besonders beeindruckt, geprägt oder ermutigt, Ihren Weg weiterzugehen?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Mein Berufswunsch beruhte auf einer totalen Illusion. Ich habe 1966 die Biochemie als Promotionsthema gewählt und war der Meinung, dass das Zeitalter der Biotechnologie nun angebrochen sei. Ich gehe nun in einigen Jahren in Rente, und es fängt gerade an. Ich glaube, ich bin noch etwas altmodisch geprägt, ich habe noch Leute erlebt, die in den Kaiser-Wilhelm-Instituten gearbeitet haben. Dort gab es ein relativ autoritäres System und auch Zeitregime, dass sich in keiner Weise an die Arbeitnehmerschutzgesetze gehalten hat. Das ist eigentlich etwas, was bis heute bei mir nachwirkt. Das Ganze in wissenschaftlichen Enthusiasmus umzusetzen bei hohem Zeiteinsatz - das ist das, was ich für mich als prägend empfinde und was auch noch Spaß macht, wenn man wie ich auch schon Rente bekommen könnte.

Dr. rer. nat. Walter Gumbrecht

Wie ich zum Chemiestudium gekommen bin, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ich habe aber während des Studiums schon gemerkt, dass mich die reine molekulare Chemie weniger interessiert, sondern mehr das Apparative. Ich bin dann mehr in die physikalische Chemie abgedriftet. Als dann die Chance bestand, entweder in die große Pharma- oder Chemieindustrie zu gehen oder einen Job im Hause Siemens anzunehmen, habe ich mich für Siemens entschieden. Ich fand es damals schon spannend, in einem Umfeld zu arbeiten, wo man sich nicht überwiegend unter Chemikern befindet, sondern wo man interdisziplinär mit Physikern und Elektrotechnikern agieren kann.

Dr.-Ing. Roland Thewes

Zum Studium der Elektrotechnik bin ich gekommen, weil ich einen Hang zu Physik und Mathematik und zur Ingenieurstätigkeit hatte. Ich musste am Ende meines Studiums noch ein Praktikum machen und hatte seinerzeit einen Kontakt zu Siemens in München. So kam ich dann nach München und dort in eine Gruppe in der zentralen Forschung, die sich mit Mikroelektronik beschäftigte. Ich lernte in München im Studentenwohnheim meine Frau kennen und habe daraufhin auch meine Diplomarbeit in München geschrieben. Ich bin dann dort in der Mikroelektronik geblieben und habe festgestellt, dass mir das sehr viel Spaß macht. Ich war dann eine Zeit mit Forschungsthemen beschäftigt, die mich immer fasziniert haben. Im Rahmen eines ganz anderen Zusammenhangs haben wir in meiner damaligen Gruppe Techniken entwickelt, um sehr, sehr kleine Signale aus großen Matrizen auszulesen. Das ist genau die Fähigkeit, die wir heute auch bei den Biochips anwenden und benötigen. So kam der erste Kontakt zu dieser Thematik zustande. Dann hat mich das Thema der elektronischen Biosensorik ungeheuer interessiert, und ich habe mich bemüht, das Thema voranzutreiben und auch aufzubauen.

Was gibt es denn für Sie noch außerhalb der Biochips?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Freizeit habe ich richtig nur im Urlaub, und dann reise ich gern und setze meinen Fuß mal überallhin auf dieser Welt. Ansonsten ist das sehr trivial, indem man ein Buch nimmt oder die Rosen beschneidet. Der normale Zeitaufwand während meiner Arbeitswoche erlaubt kaum andere Aktivitäten als die Biochips.

Und Sie vermissen dann auch nichts?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Nein, das macht mir Spaß, das ist wie für andere Streichholztürmchen bauen oder Zinnfiguren gießen. Was ich mache, ist Hobby und Beruf zugleich. Anders kann man aber auch nicht ein Wissenschaftlerdasein durchstehen, wenn man das nicht so sieht. Meine Sportzeiten sind fast vorbei. Früher habe ich viele Stunden auf dem Windsurfbrett gestanden und habe das bis zu meinem 50. Lebensjahr betrieben. Jetzt sind nur Joggen und Radfahren übrig geblieben.

Dr. rer. nat. Walter Gumbrecht

Beim Rosenschneiden bin ich noch nicht, aber das kann ja noch kommen. Sportlich das Übliche, was man halt so macht, Jogging und Fithalten. Ansonsten reise ich auch gerne mit der Familie. Dann gibt es noch ein kleines Hobby - das ist die Musik, mit einem Freund zusammen, zwei Gitarren und zweistimmiger Gesang.

Welcher Stil?

Dr. rer. nat. Walter Gumbrecht

Dem Alter angemessen - Oldies.

Dr.-Ing. Roland Thewes

Ich verbringe natürlich auch gern die Zeit mit der Familie. Meine Kinder sind 9 und 12 Jahre alt, das heißt, sie sind noch nicht ganz flügge. Wir wandern sehr gern, wenn die Zeit dazu besteht. Ich fahre gern Fahrrad und spiele auch gern Fußball.

Letzte Frage an Sie: Was wünschen Sie sich jeweils für die Zukunft?

Dr. rer. nat. habil. Rainer Hintsche

Dass etwas von der Technologie, an der ich so lange gearbeitet habe, bestehen bleibt, wenn ich mal nicht mehr weiterarbeite. Dass es jemandem Nutzen bringen kann. Das ist eine Hoffnung, für die ich auch noch einiges tun will.

Dr. rer. nat. Walter Gumbrecht

Natürlich den Durchbruch für die Biochips, ganz klar.

Dr.-Ing. Roland Thewes

Dem schließe ich mich da an und hoffe, dass das Thema „elektronische Biochips“ ein Erfolg wird, dass es irgendwann zum Standardinventar in Arztpraxis und Krankenhaus und eine Selbstverständlichkeit wird. Ich wünsche mir, dass letztendlich alle davon profitieren können, der Patient, der Anwender, die Forschung und die Unternehmen.

1) CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor, eine Halbleiter-Technologiefamilie mit niedrigem Stromverbrauch, hoher Packungsdichte und verhältnismäßig hoher Geschwindigkeit.

2) Ausgründung der Fraunhofer-Gesellschaft.

Gebärdensprache

Gebärdensprache

Leichte Sprache

Leichte Sprache