Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Das Cytomegalie-Virus ist in der entwickelten Welt weit verbreitet. 50 Prozent der Menschen, also jeder Zweite, ist damit infiziert, und solange das Immunsystem aktiv arbeitet, passiert gar nichts – es kann das Virus gut in Schach halten. Wann immer aber eine Immunschwäche existiert oder wie bei einem Neugeborenen anfangs gar kein Immunsystem vorhanden ist, kann das Virus zu einer tödlichen Gefahr werden. Wir haben uns bei unseren Entwicklungen als erste Indikation auf Knochenmarkstransplantierte direkt nach der Transplantation fokussiert, weil die Erkrankten in dieser Phase überhaupt keinen Immunschutz haben, und wir wollten ein Medikament finden, das in dieser Situation prophylaktisch eingesetzt werden kann, sodass sich das Virus gar nicht erst ausbreitet.

Sie haben dieses neue Medikament ja auch gefunden. Aber wie sah in solchen Fällen denn bislang die Therapie aus?

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Es gab Medikamente, und die wirkten auch, aber es geht hier natürlich auch um die Verträglichkeit. Die bestehenden Medikamente haben erhebliche Nebenwirkungen, unter anderem für das Knochenmark. Deshalb war insbesondere für die Knochenmarkstransplantation keine prophylaktische Behandlung möglich. Konkret heißt das, dass man bei einem Knochenmarkstransplantierten, der Träger des Virus ist, abwarten muss, ob das Cytomegalie-Virus sich wieder vermehrt. Wenn dies der Fall ist, muss man behandeln, obwohl die verfügbaren Medikamente sehr toxisch sind. Das bedeutet: Wir müssen diesen Patienten ganz bewusst ins Risiko laufen lassen. Eine prophylaktische Behandlung hat den Vorteil, dass man die Infektion verhindert und dadurch den Patienten komplett aus dem Risiko nehmen kann. Doch es gab keine Medikamente, die das leisteten, und wegen der schweren Nebenwirkungen der verfügbaren Medikamente hat man sie nur eingesetzt, wenn das Virus aktiv geworden war, und hat dann schwere Nebenwirkungen in Kauf genommen.

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Hinzu kommt, dass die bis dato vorhandenen Medikamenten nur bei einem Teil der Patienten das Virus noch in Schach halten können. Die anderen laufen Gefahr zu sterben.

Zudem nutzen alle bisher vorhandenen Medikamente die Polymerase (Anm.: Enzym, das in allen Lebewesen vorhanden ist und die Biosynthese der Nukleinsäuren steuert) als Wirkmechanismus und sind untereinander zum Teil kreuzresistent, das heißt, die Patienten können nicht mit einem anderen Medikament behandelt werden, wenn das erste Medikament versagt. Der Vorteil unseres Ansatzes besteht darin, dass wir keine Weiterentwicklung von bestehenden Medikamenten gemacht haben, sondern mit einem komplett neuen Wirkmechanismus ein völlig neues Zielmolekül im Virus angreifen – eines, das es im menschlichen Körper nicht gibt –, und dass unser Medikament wegen seines anderen Mechanismus damit auch gegen Viren wirkt, die gegen bisherige Medikamente resistent geworden sind.

Lassen Sie uns den Weg zum Medikament zunächst in der Abfolge ansehen. Sie haben zunächst einen Wirkstoff definiert. Welche Entwicklungsschritte gab es?

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Dazu muss man noch ein Stück weiter zurückgehen. Der erste Schritt war, sich Gedanken darüber zu machen, was wir anders machen können im Vergleich zu den existierenden Medikamenten. Bei diesen gibt es zwei Probleme: Sie adressieren erstens die Polymerase, ein Enzym, das der Mensch auch hat. Daraus resultieren Wechselwirkungen mit menschlichen Enzymen und Toxizität für sich teilende Zellen des Menschen. Zweitens ist es die chemische Zusammensetzung: Die bisherigen Medikamente nutzen sogenannte nukleosidische Wirkstoffe, die selbst gar nicht gegen das Virus aktiv sind. Diese müssen in der Zelle erst von einem Virus(!)enzym verändert werden, um überhaupt aktiv werden zu können. Das heißt, man kann damit eine nicht infizierte Zelle überhaupt nicht schützen. Wir haben uns daher gesagt: Wenn wir a) von der Polymerase weggehen, gehen wir von der Toxizität weg, und wenn wir b) versuchen, eine neue Chemie zu finden, die in jeder Zelle aktiv ist, egal ob diese infiziert ist oder nicht, dann können wir die Effizienz verbessern.

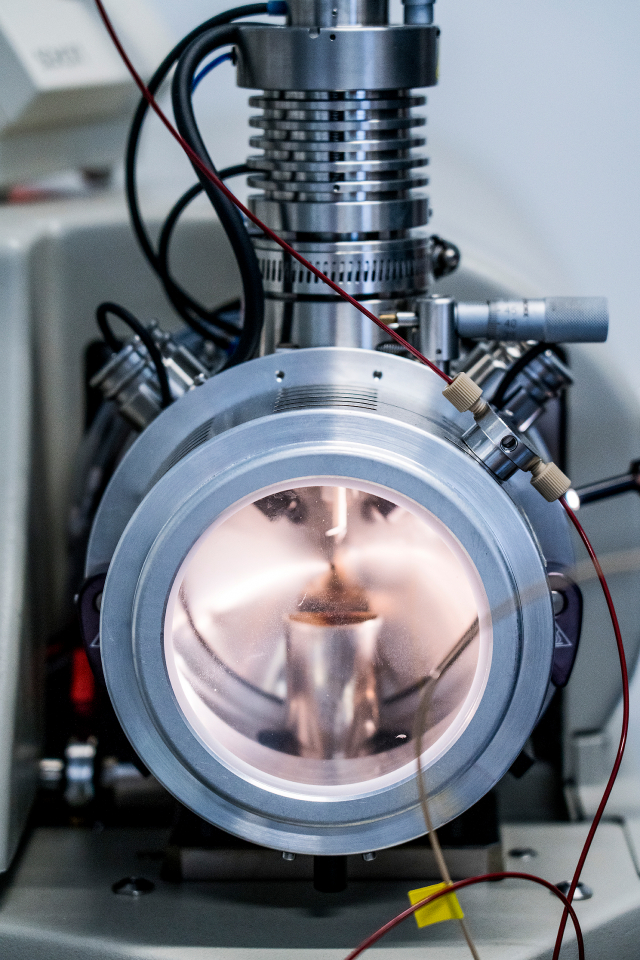

Das waren theoretische Ansätze. Hinzu kam die Erkenntnis, dass die Terminase, das Enzym, das wir als „Angriffspunkt“ gegen das Virus auserkoren haben, sozusagen seine Achillesferse ist, sodass es sich lohnt, sie anzugreifen: Wir haben Zellen infiziert, chemische Substanzen daraufgegeben, und dann festgestellt, ob das Virus gehemmt wird oder nicht. Und interessanterweise haben wir dabei mehr als einmal die Terminase gefunden. Das musste ja irgendeinen Grund haben. Und das Gute ist: Der Mensch hat keine Terminase. Wenn wir also das virale Enzym angreifen, laufen wir nicht Gefahr, auch ein Enzym des Menschen zu treffen, wie bei der Polymerase. Das war ein zweiter Grund, uns auf die Terminase zu konzentrieren.

Wie lange hat dieser Prozess, vom theoretischen Ansatz bis zu diesem Stand, gedauert?

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Holger Zimmermann ist 2000 zu uns gekommen, und das war vor dieser Zeit, wir haben ungefähr 1997 angefangen. Zu der Zeit gab es schon zwei Substanzen, die die Terminase hemmten. Beide scheiterten – das zeigt, dass man für Innovation auch immer einen Preis zahlen muss. Bei der Nummer eins waren bestimmte Stoffwechseleigenschaften einfach nicht gut genug, um damit ein Medikament zu entwickeln. Holger Zimmermann hat versucht, zu simulieren, welche Mengen man verabreichen müsste, mit dem Ergebnis, dass es kontinuierlich einer Infusion bedurft hätte, um die nötigen Spiegel zu erreichen. Das geht natürlich nicht. Auch eine zweite Substanz, die diese Eigenschaft nicht hatte, aber eine andere Problematik, mussten wir aufgegeben. Und dann wurde die dritte entdeckt.

Und als die da war – es ist ja wirklich schwierig genug, einen guten Ansatz für ein völlig neues Medikament zu finden –, tauchte eine ganz andere Problematik auf: Ende 2004 wurde mir gesagt, dass Bayer sich aus der Infektionsforschung zurückzieht. Das Geld fehlte, um weiterarbeiten zu können!

Der Wirkstoff, also das Medikament, hatte als erste Indikation Knochenmarkstransplantationen. Wovon reden wir da eigentlich? Wie viele Knochenmarkstransplantationen gibt es, wie relevant ist das Ganze?

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Weltweit – also in den USA und Europa – kann man von circa 40.000 Betroffenen sprechen, bei denen man eine Behandlung gegen das Virus erwägen sollte.

Insgesamt liegen die Zahlen bei etwa 60.000 Fällen. Dazu sollte man wissen, dass Patienten, die eine Knochenmarkspende bekommen, überwiegend Patienten sind, die die eine oder andere Art von Blutkrebs haben. Die hat man zunächst mit Chemotherapie behandelt, und wenn das nicht mehr funktioniert, bleibt als allerletzte Hoffnung auf Heilung die Transplantation. Dabei wird das eigene Knochenmark mit sehr aggressiven Behandlungen zerstört, und dann erhält der Patient das Spenderknochenmark. Wenn dieses Spenderknochenmark – ohne dass das Cytomegalie-Virus dazwischenkommt – anwächst und eine neue Immunität aufbauen kann, hat man gewonnen, sofern vorher auch alle Krebszellen zerstört wurden. Aber nicht jeder Knochenmarkstransplantierte ist durch das Cytomegalie-Virus gefährdet. Nur derjenige Knochenmarksempfänger braucht das Medikament gegen das Virus, der dieses schon in sich trägt. Denn in dem Moment, in dem das eigene Immunsystem ausgeschaltet worden ist, kommt das Virus hoch und vermehrt sich. Das sind etwa 50 Prozent der Fälle. In etwa 20 bis 40 Prozent der Fälle kann allerdings auch der Krebs wiederkommen. In den meisten Fällen treten diese Krebserkrankungen im ersten Jahr nach der Knochenmarkspende wieder auf, aber es hängt auch von Tumortyp ab, den die Patienten vorher hatten, wie wahrscheinlich dies ist. Es ist also ein großer Gewinn, wenn man diese ohnehin sehr kranken Patienten zumindest vor dem Virus schützen kann und sie ihre ganze Kraft auf den Aufbau eines neuen Knochenmarks konzentrieren können.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Das Immunsystem des Patienten wird durch Immunsupressiva bewusst herunterreguliert, damit er nicht gegen sich selbst oder gegen das neue Knochenmark reagiert. Die Zeit, über die man den Patienten bringen muss, sind die gefährlichen 100 oder 200 Tage nach der Transplantation. Genau diesen Zeitraum versuchen wir mit der prophylaktischen Behandlung zu überbrücken. Und das ist der Unterschied zu dem, was vorher da war: Mit Letermovir kann man direkt nach der Transplantation behandeln. Bislang mussten die Mediziner warten, ob die Infektion entsteht, und haben dann die toxischen Medikamente einsetzen müssen in dem Versuch, das Virus wieder „einzufangen“. Das gelingt leider nicht immer, und Patienten können versterben. Wir hingegen können am Tag eins anfangen, die Patienten zu schützen. Das bedeutet: Gerade in den ersten Tagen, wenn es den Patienten richtig schlecht geht, kann man sie schützen. Das ist sensationellerweise in der klinischen Studie Phase III anhand der Überlebensraten herausgekommen: Patienten, die mit unserem Medikament behandelt worden waren, hatten eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit als die unbehandelten Patienten. Dieses Ergebnis war wirklich überzeugend.

Die Zeit von der Idee über den Wirkstoff zum Medikament ist ein langwieriger Prozess mit zahlreichen Prüfungen. Aber in Ihrem Fall gab es zusätzlich ein paar ganz unübliche Ereignisse, Sie haben es eben schon kurz angesprochen.

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Wir hatten damals nicht nur Letermovir, wir hatten insgesamt 13 Substanzen gegen diverse Viren und Bakterien, die alle nach diesem Prinzip – Angriff gegen eine neue Zielstruktur der jeweiligen Erreger und/oder neue Chemie – entdeckt worden waren. Das waren hochinnovative, neue Moleküle, die aber alle noch nicht am Menschen getestet waren, wie es vor jeder Zulassung als Medikament notwendig ist.

Da fällte Bayer die strategische Entscheidung, die Infektionsforschung einzustellen, und ich dachte: “ …als ob es nicht schon schwierig genug ist, bei der Entdeckung völlig neuer Medikamente die richtigen wissenschaftlichen Ergebnisse hinzubekommen …“ Mir wurde das Angebot gemacht, sowohl Projekte und Patente als auch Mitarbeiter in eine neue Firma mitzunehmen, ich müsste aber auch für die Finanzierung sorgen. Manchmal gibt es Ausgründungen, bei denen die Muttergesellschaft einen Teil des Geldes gibt, doch in unserem Fall war das eindeutig nicht der Fall. Man stellte uns stattdessen eine große Investmentbank an die Seite, die helfen sollte, Investoren zu finden. Über die Bank kamen klassische Venture-Capital-Geber, die fragten: Welches von den 13 Projekten soll nun weiterentwickelt werden? Wenn man aber die Statistik in der Pharmabranche ansieht, hat man normalerweise ein Verhältnis von eins zu zehn, das heißt, man muss zehn neue Substanzen am Menschen getestet haben, bevor eine davon erfolgreich ist, also die gewünschte Wirkung hat und als Medikament in den Markt kommt. Eine Substanz aus den 13 herauszupicken und nur die weiterzuentwickeln, ohne sie je am Menschen getestet zu haben, konnte für uns also nicht der Weg sein, eine Firma aufzubauen, das wäre zu 90 Prozent gescheitert. Ich habe deshalb mit stillschweigender Duldung auch auf eigene Faust Geldgeber gesucht, wir haben mit einer japanischen Firma verhandelt, und ich habe verschiedene Personen angesprochen, die ich auch zum Teil persönlich kannte, und immer wieder gefragt: „Gibt es denn nicht Interesse an einer Investition in die Infektionsforschung?“

Dann gab es den entscheidenden Zufall: Ich saß vor dem Fernseher und hörte, dass die Brüder Strüngmann ihre Firma verkauft hatten. Ich kannte sie, weil ich bei ihnen, als ich noch in Frankfurt tätig war, über AIDS vorgetragen hatte und wir einen Tag lang sehr intensiv diskutierten, ob Hexal in die AIDS-Forschung einsteigen sollte, was dann aber nicht zustande kam. Am nächsten Tag – ich musste mich, ehrlich gesagt, ein bisschen überwinden – habe ich dort angerufen. Frau Meißner, die langjährige Sekretärin von Thomas Strüngmann, wollte wissen: „Mit wem wollen Sie denn sprechen, mit Dr. Thomas oder Dr. Andreas?“ Ich sagte, es sei egal, es gehe hier um eine Ausgründung aus Bayer. Dann kam Thomas Strüngmann ans Telefon und erinnerte sich sofort, dass wir vor einigen Jahren über AIDS gesprochen hatten, und dann hat er nur gefragt, mit wem er denn da bei Bayer über die Ausgründung reden müsse.

Ich hatte den Kollegen, die mit mir in die neue Firma gehen sollten und wollten – es wollte ja auch nicht jeder mitkommen – gesagt: „Wenn sich irgendeine Entwicklung abzeichnet, werden alle informiert“. Und jetzt sollte sich ein Team darauf vorbereiten, die Managementpräsentation vorzustellen. Das habe ich ganz bewusst nicht alleine gemacht, sondern es waren zum Beispiel auch Herr Zimmermann und einige andere dabei. Ich wollte, dass die Brüder Strüngmann die „Truppe“ kennenlernen, ein Gefühl dafür kriegen, wer in dieser neuen Firma arbeiten würde. Und ich glaube, das war ein guter Ansatz.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Dieser ganze Prozess war eine interessante Erfahrung, Unternehmen kamen, zum Beispiel diese japanische Firma mit einer Delegation von 20, 30 Leuten, die im Datenraum alles checken wollten. Als die Brüder Strüngmann kamen, waren nur die beiden und noch ein Bankberater sowie ein Bayer-Kollege im Raum. Und Strüngmann sagte: „Wissen Sie, mehr brauchen wir nicht. Es ist ein Peoples Business. Wenn das, was Sie hier erzählt haben, nicht stimmt, und ich investiere, haben Sie morgen ein großes Problem.“ Dann wurden die Prognosen an die Wand geworfen, wann welches Projekt fertig sein sollte und wann es auf den Markt kommen sollte. Da schauten sich die beiden Brüder an und meinten: „Wie alt sind wir denn dann eigentlich?“ Es war ihnen bewusst, dass es ein langfristiges Investment sein würde. Das war eine ganz andere Basis, die sich hier auftat. Wir hätten uns keine besseren Investoren wünschen können, und sie sind auch heute noch die Hauptinvestoren und stehen hinter uns.

Demnach macht es das Persönliche aus, das zwischen Menschen überspringt?

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Das war wirklich berührend. Bei der Frage, ob sie in den Datenraum gehen wollten, sagte Thomas Strüngmann: „Nein, ich kenne Frau Rübsamen, und ich vertraue ihr.“ Es macht sehr stolz, wenn einem so viel Vertrauen entgegengebracht wird. Auf der anderen Seite setzt es einen auch enorm unter Druck, denn man will dieses Vertrauen natürlich nicht enttäuschen. Ich bin zwar ein „Selfrunner“, und so gesehen brauche ich keinen Antrieb, aber es hat mich doch sehr gefreut und stolz gemacht. Was ich auch großartig fand: In der ersten Zeit nach der Ausgründung hat Thomas Strüngmann zwar einmal pro Woche angerufen und wollte wissen, wie es läuft, aber er hat uns immer die Entscheidung gelassen. Wenn wir dann einmal sagten, wir haben dieses oder jenes Problem, kam sehr schnell die Antwort, dass wir die Fachleute seien, wir sollten genau überlegen und dann entscheiden.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Und oft hat er gesagt: Entscheiden Sie so, als ob es Ihr Geld wäre. Der Spruch kam sehr häufig, er hat uns nie reingeredet. Er wollte nur immer informiert sein, und wir waren immer online in Verbindung, er wusste, was lief und was nicht.

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Das war der Deal, den wir mit ihm hatten: Wenn etwas schiefgeht, sollte er der Erste sein, der es erfährt. Und genauso habe ich intern gesagt: „Wenn hier in der Firma was schiefgeht, höre ich es zuerst, weil ich sonst nicht darauf reagieren kann!“ Ich glaube, das ist gerade für eine kleinere Gruppe ein sehr gutes Prinzip.

Wie lange hat diese Phase der Unsicherheit bis zum Investment gedauert?

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Am 6. Dezember 2004 wurde es offiziell, dass Bayer aus dem Bereich rausging …

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

… und Ende Februar 2005 wurde Hexal verkauft. Am Tag danach habe ich angerufen. Und im Oktober hatten wir die Unterschrift unter den Ausgründungsvertrag – das ging also trotz allem ganz schön schnell.

Schnell ja – aber die Unsicherheit war doch sicher eine psychische Belastung, oder?

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Definitiv, es begann schon mit der ersten Frage, ob ich überhaupt eine Firma gründen und leiten wollte. Das waren sehr einsame Momente, in denen ich diese Entscheidung traf. Dann ist sie aber gefallen, aus Überzeugung. Ich habe mir gesagt: Einer muss es machen, man muss sich um diese wichtige und sehr innovative Forschung kümmern. Es war ja auch die Forschung an neuen Antibiotika dabei, und jeder weiß heute, wie wichtig das ist.

Beruflich eine der schwierigsten Zeiten für mich war es, mit der alten Firma zugunsten der neuen zu verhandeln. Denn wann immer ich einen Vorteil für die neue Firma wollte, war die Tendenz, erst mal Nein zu sagen. Das ist zwar zu verstehen, denn da wollten die alten Kollegen zeigen, wie „tough“ sie sind. Aber ich musste ja alles tun, damit die neue Firma eine Chance hatte. Es war eine harte Zeit: ein Riesenvertrag, der entsteht, mit Listen für Patente, Listen über Projekte, über Kooperationsverträge, die existierten, die mitgenommen werden mussten oder auch nicht, Listen über Geräte und Einrichtungsgegenstände, Planung des neuen Standorts und Mietvertrag dafür und vieles mehr. Es war unendlich viel zu tun. Dann gab es oft von einer Stunde auf die andere eine neue Version des Vertrages, und die sollte auch gleich verhandelt werden. Das habe ich zweimal mitgemacht, ich wollte ja auch weiterkommen, aber schließlich habe ich mich geweigert und gesagt, dass das so nicht funktioniert! Danach konnte ich mit mehr Vorlauf arbeiten und mit der großartigen Unterstützung einiger meiner Mitarbeiter, die mitgehen wollten, die Verträge, die Listen etc. auch in mehr Ruhe prüfen.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Es waren die ersten eineinhalb Jahre. Es gab schon eine gewisse Sicherheit in der Truppe, als – anfangs noch inoffiziell – klar war, dass es unter den Strüngmanns weiterläuft. Da waren auch schon – was wichtig für die Startphase war – die ersten Verträge so weit geschlossen, dass Bayer uns bestimmte Leistungen für eineinhalb, zweieinhalb Jahre zur Verfügung stellte, für die wir allerdings zahlen mussten. Als dann alles unter Dach und Fach war, hatten wir einen Superstart, denn die Projektteams saßen noch genauso am Tisch wie vorher, nur wurden sie aus unterschiedlichen Taschen bezahlt.

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Gerade diesen Passus habe ich erst in der vorletzten Verhandlung noch in den Vertrag hineinschreiben lassen, denn es musste ja auch einen Weg geben, wie die Projekte jetzt rein praktisch weitergehen sollten, und es war mir klar, dass wir in der neuen Firma die nötige Expertise für klinische Entwicklung nicht über Nacht würden aufbauen können. Herr Strüngmann hat das dann verhandelt, und das hat unseren Start wirklich sehr gut unterstützt.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Erste Phase-I-Studien sind noch mit der Unterstützung von Bayer gelaufen, und das gab uns die Zeit, selbst nach externen Partnern zu suchen, und zum Teil haben wir noch bewusst mit Bayer weitergearbeitet. Es gab auch viele Bayer-Kollegen, die an den Projekten bei Bayer mitgearbeitet hatten und noch mit ihrem Herzblut dabei waren. Dazu war es aber auch wichtig, dass man auf der operativen Ebene nicht im Streit auseinandergegangen war, und das war gut so.

Eine spannende Geschichte. Lassen Sie uns das bitte nochmals im zeitlichen Ablauf mit der Entwicklung des Medikamentes abgleichen.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

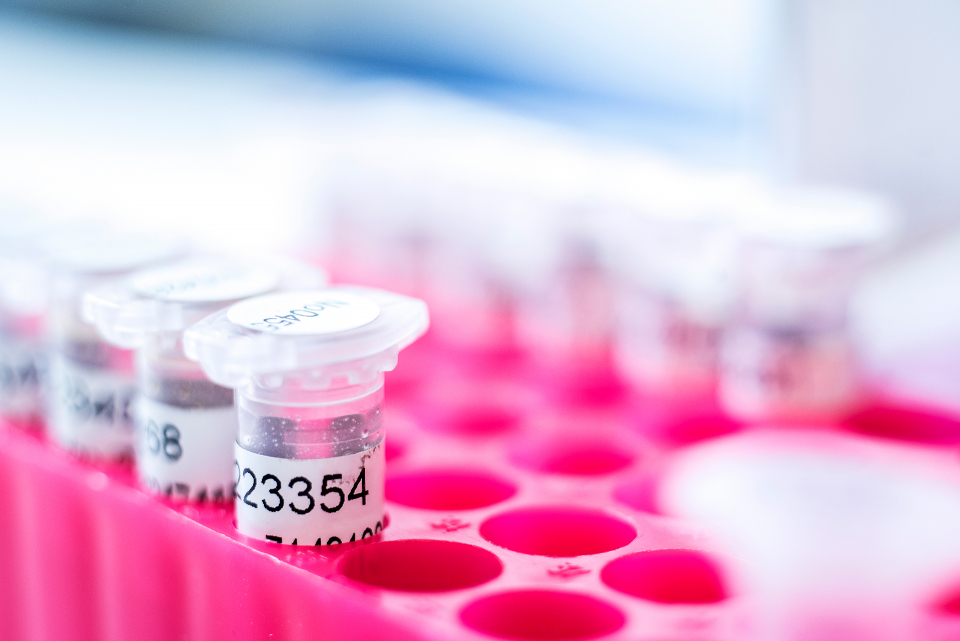

Als die Gründung der neuen Firma erfolgt war, waren wir gerade mit der ersten Substanz in Phase I der für jede Zulassung notwendigen Studien; da geht es um Verträglichkeit und Sicherheit und darum, ob man die nötigen Spiegel erreicht. Und – das ist vermutlich auch der Unterschied zu einem Biotech-Start-up – wir hatten das grundsätzliche Wissen aus der Bayer-Ära, wie man so ein Projekt entwickelt – wir hatten nicht nur eine Substanz in Phase I, sondern insgesamt 13 Projekte. Als wir nach den ersten Phase-I-Studien so weit waren, dass Letermovir erstmals beim Patienten angewendet werden sollte, waren wir eigentlich sicher, dass der Ansatz für die Knochenmarkstransplantierten, bei denen das Virus wieder aktiv geworden war, funktionieren würde. Wir wollten gleich die Patienten behandeln, die eine neue Substanz am dringendsten brauchten. Jedoch war es naiv von uns, zu denken, dass dies von den Knochenmarkstransplanteuren mitgetragen würde, denn sie wollten das Risiko, dass genau das nicht funktioniert, nicht tragen: Wir hatten die Substanz, die konnte bei den Patienten eingesetzt werden, und keiner wollte sie haben. Irgendwie lief das überhaupt nicht.

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Ich berief ein Treffen der Prüfärzte aus der Studie ein und fragte, warum keiner die Substanz einsetzte. Antwort: „Knochenmarkstransplantierte mit aktiver HCMV-Vermehrung sind extrem gefährdet, und Sie haben noch keine Daten, dass Letermovir im Menschen wirkt!“ Das stimmte. Bislang hatten wir Wirksamkeit nur an Mäusen gezeigt! Es blieb uns nur übrig, die Studie in der bisherigen Ausrichtung abzubrechen. Dann habe ich Thomas Strüngmann angerufen und gesagt, tut mir leid, wir müssen uns eine neue Studie ausdenken, in anderen Patientengruppen, und die laufende Studie entsprechend abändern. Das kostet Zeit und einen Haufen Geld. Und wieder sagte er, ich hätte die Verantwortung für AiCuris und solle das entscheiden. Daraufhin haben wir eine neue Studie mit Nierentransplantierten begonnen, bei denen das Virus wieder nachweisbar war, und eine junge sehr talentierte Ärztin, die ich eingestellt hatte, hat diese Studie geplant und durchgeführt. Aber auch hier musste gleich am Anfang eine schwierige Entscheidung getroffen werden.

Wir hatten unsere allererste Patientin, eine nierentransplantierte ältere Dame, mit enorm hohen Werten des Virus-Tests im Blut. Wir wussten aber, und hatten das dem behandelnden Arzt auch gesagt, das dieser Test für unsere Substanz, die nach einem völlig anderen Prinzip funktioniert als die im Markt verfügbaren Medikamente, nicht aussagt, ob da aktives Virus im Blut ist oder nur Bruchstücke vom Erbgut des Virus, die völlig ungefährlich sind. Die hohen Testwerte waren der Befund an einem Freitag, und Samstag Früh war der Wert unter dem Medikament weiter gestiegen! Ich war überzeugt, dass unsere Daten stimmten und der Test wirklich nichts aussagte. Ich habe aber trotzdem den ganzen Samstag und Sonntag am Telefon verbracht und mit unserer Ärztin, die für das Projekt verantwortlich war, sowie mit dem Arzt in Berlin diskutiert. Am Sonntagabend sagte er, der Patientin gehe es gut, er werde weiter behandeln. Es verlasse sich auf sein Urteil als Arzt zum klinischen Bild, es gebe keinen Grund, die Behandlung mit Letermovir abzubrechen. Wenn einer von uns in dieser Situation die Panik gekriegt hätte, hätten wir die neue Studie nicht weitergeführt, und es gäbe das Medikament vielleicht nicht! Eine Woche später konnte die Patientin entlassen werden, ihr ging es hervorragend, und sie konnte ihr Enkelkind vom Kindergarten abholen. Auch solche Entscheidungen sind Momente, in denen man letztlich mit einer Antwort alleine ist. Es ist ja die große ethische Frage: Ist es das Richtige, aus möglichen Sicherheitsbedenken abzubrechen, oder ist es das Richtige, weiterzumachen, sodass man hinterher ein Medikament hat, das viel mehr Menschen helfen kann? Auch mit der Antwort auf diese Frage war jeder von uns, die verantwortliche Ärztin der Firma, der behandelnde Arzt und ich, mit seinem Gewissen allein. Die Studie wurde ein Erfolg, wir konnten zum ersten Mal im Menschen zeigen, dass wir bei Patienten, die das Virus reaktiviert hatten, es wieder in den Griff bekamen.

Dann gab es einen Patienten aus Amerika, bei dem keines der im Markt befindlichen Medikamente mehr ansprach, weil das Virus gegen alles Resistenzen entwickelt hatte. Er hatte eine virusbedingte Lungenentzündung, eine Entzündung im Darm, die blutete, und eine Entzündung in den Augen und war dabei zu erblinden. Sein Arzt wollte unser Medikament haben. Wir wussten zwar damals, dass wir multiresistentes Virus im Blut (!) behandeln konnten, hatten aber noch nie Organerkrankungen behandelt. Nach Rücksprache mit Thomas Strüngmann entschied ich, dass wir es wagen sollten. Dabei mussten wir auch in höhere Dosierungen gehen.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Die Behandlung ist super angesprungen, der Arzt war begeistert, wir waren begeistert. Das war der Moment, in dem wir meinten, jetzt haben wir definitiv einen Proof-of-Concept, wir haben dem Patienten das Leben gerettet. Aber unser Medikament war noch nicht in der Indikation getestet, also der Knochenmarkstransplantation, auf die wir hinauswollten, und es war noch nicht die prophylaktische Testung.

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Nachdem wir diese Ergebnisse hatten, haben wir auch mit anderen Firmen gesprochen, ob diese Interesse an unsere Substanz hätten, und wir hörten: Variante a) Kommt wieder, wenn ihr mehr Daten habt. Variante b) Gebt uns die Substanz für einen kleinen Preis. Klang beides nicht wirklich gut.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Und wieder hat unser Investor, Herr Strüngmann, gesagt: Verhandelt mit denen, aber denkt immer: „Ihr müsst nicht“. Macht, was am besten für das Projekt ist. Wir haben die Studien dann selber gemacht, es gab viele Zwischenschritte und Ideen.

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Und die Ergebnisse waren hervorragend. Wir sahen nun bei den Knochenmarkstransplantierten wie im Labor eine dosisabhängige Unterdrückung des Virus! Nachdem wir dann dieses Ergebnis aus der Phase II hatten, und zwar genau bei den Patienten, die Virusträger waren und eine Knochenmarkstransplantation bekommen hatten, gab es eine weitere Besprechung mit Herrn Strüngmann, in der es darum ging, ob wir selbst in die Phase III gehen sollten, das heißt in die letzte Testung vor Zulassung. Wir hatten einen Berater dabei, der den Markt berechnete und ganz begeistert war. Aber für Phase III hätten wir nochmals 80 bis 120 Millionen Euro gebraucht. Herr Strüngmann schlug dann vor, zunächst Lizenzpartner zu suchen. Wir haben daraufhin mit fast allen großen Pharmaunternehmen verhandelt. Am Ende entschieden wir uns für Merck & Co. beziehungsweise Merck Sharp & Dohme (MSD). Diesen Vertrag zu verhandeln hat lange gedauert und war im wahrsten Sinn des Wortes eine schwere Geburt!

Das Ergebnis der einzigen Studien der Phase III hat jetzt zur Zulassung als Medikament geführt?

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Warum ich immer mit dem Gedanken gespielt hatte, die Studien der Phase III selbst zu machen, lag daran, dass wir mit Daten der Knochenmarkstransplantierten aus der Phase II bereits zur Food and Drug Administration (FDA) und zu den europäischen Zulassungsstellen gegangen sind und deren Reaktion sehr positiv war. Das Signal war, dass wir bereits mit einer einzigen positiven Phase-III-Studie die Marktzulassung bekommen könnten, wenn die Daten sehr überzeugend wären, und nicht, wie sonst üblich, mit zwei Phase-III-Studien. Und eine solche Studie zu machen traute ich uns in der Tat zu.

Die Aussagen der Behörden konnten wir aber auch den großen Firmen präsentieren, die haben natürlich sehr gerne gesehen, dass der Weg zur Zulassung sehr klar vorgezeichnet war.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

In den Diskussionen mit den potenziellen Lizenznehmern kristallisierten sich zwei Punkte heraus: Es war eindeutig ein hoher medizinischer Bedarf für unser Medikament vorhanden – und es gab im Prinzip niemand anderen außer uns und drei weiteren Firmen, die damals an Medikamenten für dieselben Patienten arbeiteten. Zudem war ganz klar, was noch zu tun ist, um auf den Markt zu kommen. Das war durchaus eine gewisse Sicherheit. Man hätte es alleine machen können, aber ich glaube, mit MSD als Lizenznehmer sind wir sehr gut gestartet. Mit dem Tag der Unterschrift haben mehr Leute bei Merck-MSD an diesem Projekt gearbeitet, als wir in unserer gesamten Firma hatten.

Demnach war die Entscheidung, für diesen letzten Schritt in den Markt einen Partner zu suchen, eigentlich sehr vernünftig, oder?

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Wir hätten die Umsetzung der Phase III auch selbst durchführen und erst danach einen Produktions- und Vermarktungspartner suchen können. Allein hätten wir eine weltweite Vermarktung natürlich nicht geschafft. Einem Vermarktungspartner muss man aber viel weniger vom Wert des Projektes abgeben als einem Partner, der das Risiko der Phase III mitträgt und finanziert. Es ist also ein Geben und Nehmen. Unter dem Vertrag mit MSD haben wir andererseits bei Abschluss schon eine hohe Meilensteinzahlung von 110 Millionen Euro bekommen. Wenn wir alleine weitergemacht hätten, hätten wir viel neues Geld gebraucht, es wären aber auch zusätzliche Arbeitsplätze, zum Beispiel für die Vermarktung, bei uns entstanden. Insgesamt haben wir aber einen guten Vertrag ausgehandelt, denn wir waren auf diese Weise schlagartig aus dem Risiko und bekamen zusätzlich eine beträchtliche Zahlun;, das haben auch unsere Investoren gern gesehen.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Wir hätten das Ganze auch gerne in Deutschland gelassen und haben auch mit allen möglichen deutschen Partnern gesprochen. Das ist eine Frage der strukturellen Entwicklung hier im Land. Deutschland war mal die „Apotheke der Welt“, aber das trifft heute nicht mehr zu.

Da Sie sich nicht um die Vermarktung kümmern müssen, haben Sie sicherlich die Kapazitäten, sich wieder neuen Entwicklungen zuzuwenden. Die Kompetenz dafür liegt ja offensichtlich bei Ihnen.

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Ja, man kann sich zum Beispiel mit der ersten Substanz einen großen Partner suchen und mit der zweiten Substanz dann den anderen Weg gehen.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Die erfolgreiche Entwicklung bis zum Markt ist schon ein seltenes Ereignis und etwas ganz Besonderes für so eine Biotech-Firma, wie wir es sind. Der Erfolg von Letermovir ist nun sicherlich eine hervorragende Basis und eine tolle Voraussetzung, um AiCuris weiterzuentwickeln und für die Zukunft langfristig erfolgreich aufzustellen. Wir planen, den eingeschlagenen Weg mit der Fokussierung auf Medikamente gegen Viren und Bakterien beizubehalten. Das ist unsere Expertise, und wir möchten mit AiCuris wachsen und den Erfolg von Letermovir mit unseren weiteren innovativen Pipeline-Projekten wiederholen. Da geht es zum Beispiel um Medikamente gegen Herpes, Hepatitis B oder multiresistente bakterielle Krankenhauskeime.

Ihre Entwicklung basiert auf einem völlig neuen Ansatz. Gibt es eigentlich einen echten Wettbewerb für Sie?

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Nein. Eine Substanz der Konkurrenz ist schon vor Beginn unserer Phase III gescheitert. Die zweite amerikanische Firma, die noch unterwegs war, als ich den Lizenzvertrag unterschrieben hatte, ist ebenfalls in der Phase III gescheitert, bei denselben Patienten in einem sehr ähnlichen Studiendesign, während unsere Phase III lief. Und jetzt, Anfang dieses Jahres, haben die Firmen Vical/Astellas gemeldet, dass sie mit einem Impfstoffversuch auch in der Phase III gescheitert sind. Wir sind also der einzige Anbieter für eine Cytomegalievirus-Prophylaxe bei Knochenmarkstransplantierten, und ich glaube, das sagt zwei Dinge aus: Erstens ist es extrem schwierig, Menschen, die kein Immunsystem haben, vor diesem Virus zu schützen, und zweitens hat sich unser völlig neuer Ansatz, ein anderes Zielmolekül des Virus anzugreifen mit völlig anderen Substanzen, und keine Weiterentwicklung bestehender Prinzipien durchzuführen, bewährt. Ich hatte aber schon erwähnt, dass wir einen hohen Preis für diese Innovation gezahlt haben, weil bei diesem Ansatz auch nicht gleich der erste Medikamentkandidat funktionierte. Seine Entwicklung wurde nach der ersten Testung im Menschen abgebrochen. Und auch der zweite Kandidat scheiterte. Erst der dritte Schuss war Letermovir, und als wir diesen Kandidaten hatten, mussten wir eben „erst mal“ eine Firma gründen, um ihn überhaupt entwickeln zu können.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Es fanden also verschiedene Entwicklungen statt, aber die sind in der klinischen Entwicklung gescheitert. Es gibt also nur uns.

Welche Weiterentwicklungen gibt es denn für den Wirkstoff und damit für ein weiteres Medikament?

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Zurzeit läuft unter der Leitung von MSD eine Studie bei Patienten mit Nierentransplantationen, bei denen Letermovir auch prophylaktisch gegeben wird. Die dauert noch an, aber auch hier bin ich überzeugt, dass das Medikament seine Stärke beweisen wird. Das lässt sich theoretisch auf Leber, Herz und Lunge ausdehnen, denn wann immer man Patienten immunsupprimiert, sagt, salopp ausgedrückt, das Virus: „Hallo, da bin ich“.

Ich glaube aber, dass Letermovir über die Transplantationsmedizin hinaus Bedeutung erlangen könnte. Wie bereits erwähnt, ist das Virus in der Bevölkerung weit verbreitet, jeder Zweite ist Träger, und es gibt immer mehr Menschen, die eine Immunschwäche aufweisen oder eine schwere Krankheit zu überstehen haben und zu schwach sind, mit dem Virus selbst fertigzuwerden. Dazu gibt es eine Studie: Wenn bei Patienten auf der Intensivstation das Virus aktiv ist, liegen diese länger und haben ein höheres Risiko zu versterben. Aber natürlich braucht man auch hier zunächst eine klinische Studie, um zu beweisen, dass eine Kontrolle des Virus diesen Patienten bezüglich Krankheitsdauer und Überleben hilft.

Auch bei HIV-Patienten gibt es eine ganze Menge Hinweise. Man kann diese Infektion heute gut behandeln, das HIV wird unterdrückt. Doch diese Patienten werden mit dem Cytomegalie-Virus oft nicht so gut fertig und haben schleichende Infektionen und Entzündungen, die sich auf die Blutgefäße und auf die Knochen auswirken und eine ganze Menge negativer Folgen haben. Wenn Sie mich fragen: Wir haben heute mit Letermovir eine gut verträgliche und hochwirksame Substanz in der Hand, und auch hier sollte man in einer Studie testen, ob die Kontrolle bei HIV-Positiven, die HIV, aber nicht das Cytomegalie-Virus gut beherrschen, einen Vorteil bringt.

Was mir sehr am Herzen liegt, sind aber auch die Neugeborenen: Sie haben keinen eigenen Immunschutz, wenn sie zur Welt kommen, und wenn sie schon im Mutterleib infiziert worden sind, ist das Risiko einer geistigen Behinderung oder eines Hörverlusts, also neurologischer Schäden, sehr groß; die Kinder können aber auch versterben. Auch hier sollte es eine klinische Studie geben, die überprüft, ob man diesen Kindern helfen kann.

Ein Arzt sagte zu mir, viel sinnvoller sei es doch, die Schwangeren, die eine aktive Cytomegalie-Virus-Infektion haben, zu behandeln. Das ist immer eine schwierige Situation, man redet ja dabei über zwei Menschenleben, und man wird sicher noch sehr viel mehr Erfahrung mit Letermovir sammeln müssen, bevor man sich an die Behandlung schwangerer Frauen rantraut, wenn überhaupt. Bei HIV hat man es aber gemacht, mit sehr großem Erfolg. Heute wird in der westlichen Welt fast kein Kind mehr infiziert geboren. Man behandelt die Mutter mit Medikamenten gegen HIV und das Baby auch ein paar Wochen nach der Geburt.

Oder nehmen wir das Glioblastom, einen Hirntumor, der normalerweise bestrahlt wird. Ob das jetzt die Ursache oder ein Zufall ist: Glioblastom-Patienten tragen immer das humane Cytomegalie-Virus (HCMV) in sich. Wenn sie bestrahlt werden, wird HCMV munter, es entstehen weitere schwere Erkrankungen zusätzlich zum Tumor. Auch hier wäre es interessant zu sehen, ob man durch Gabe des Medikaments zumindest die HCMV-Aktivierung nach Bestrahlung in den Griff kriegt.

Wenn man alle diese möglichen Einsatzgebiete von Letermovir ansieht, glaube ich, dass wir noch lange nicht wissen, wie groß das Potenzial unseres Medikaments ist. Für die Transplantationen ist es klar, aber die anderen Indikationen müssen erst noch geprüft werden. Ich bin fest überzeugt, dass es diesbezüglich in den nächsten drei, vier Jahren eine ganze Menge neuer Erkenntnisse geben wird.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Vielleicht zur Klarstellung: Wenn wir über Weiterentwicklung reden, geht es nicht darum, das bestehende Medikament irgendwie zu ändern; das Medikament bleibt so und wirkt gegen das Cytomegalie-Virus. Jetzt gilt es vielmehr auszutesten, in welchen Situationen und bei welchen Indikationen man sinnvollerweise auch HCMV bekämpfen sollte, um damit einen klinischen Nutzen zu haben. Hier geht es um Patienten, bei denen das Immunsystem in die Knie geht und die HCMV haben – vom Neugeborenen bis zu Senior. Ohne jetzt zu übertreiben: Letermovir ist das Beste, was man geben kann.

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Vorher konnte man zum Beispiel Neugeborene nur mit hochtoxischen Medikamenten behandeln, die unter anderem kanzerogen sind, weil man nichts anderes hatte und die auch für diese Anwendungen von den Behörden gar nicht zugelassen sind. Die Ärzte haben das aus purer Verzweiflung gemacht und konnten zeigen, dass trotz der hohen Nebenwirkungen die Auswirkung von HCMV auf das Nervensystem der Babys gemildert wurde.

Sie hatten vorhin angesprochen, dass die Pharmaforschung und -entwicklung früher ein Teil der deutschen Wissenschafts- und Wirtschaftsgeschichte war. Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Gründung Ihres Unternehmens oder auch weiterer Start-ups? Ist das der Lichtstreifen am Horizont dieses Abbaus, den es in der deutschen Pharmaindustrie in letzter Zeit gab?

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Das würde ich so sehen. Es gibt viel Feedback von anderen kleinen Biotech-Firmen, die ganz begeistert sind, dass wir es geschafft haben, und uns gratulieren. Sie sagen, das zeigt, dass so etwas auch in Deutschland geht und dass es hoffentlich auch weitere Investoren ermuntert, bei diesen jungen Firmen zu bleiben und sie weiter aufzubauen. Theoretisch hätten wir ja auch verkauft werden können. Es wäre vielleicht eine Alternative gewesen, dass MSD uns kauft, das wurde in den Verhandlungen immer mal angedeutet, aber es wurde nicht Ernst damit.

Nach der Markteinführung von Letermovir haben wir nun auf der einen Seite Lizenzeinnahmen und Einnahmen aus Meilensteinzahlungen und auf der anderen Seite aus der Vergangenheit noch weitere vielversprechende Projekte und können auch neue Projekte starten; das erlaubt nun die finanzielle Flexibilität. Es ist auch möglich, dass sich AiCuris selbst bis zum Markt entwickelt, denn es steht im Vertrag mit MSD, dass wir Co-Marketing in den deutschsprachigen europäischen Ländern machen dürfen. Hier können wir – und das war der Sinn, als ich bei den Verhandlungen für dieses Co-Marketing kämpfte – von den Sales-Kollegen von MSD noch richtig viel lernen. Mein Traum wäre es zu sehen, dass wir es schaffen, uns langfristig als neue, deutsche Pharmafirma zu etablieren. Ganz toll wäre es natürlich, wenn wir es zur Größe einer Gilead schafften. Die haben zu einer Zeit, als jeder dachte: „Gegen Viren ist kein Kraut gewachsen“, auch mit einem HCMV Medikament begonnen – das ist allerdings nie ein großer Erfolg geworden und gehört zu den Medikamenten mit den erheblichen Nebenwirkungen. Sie sind dann aber bei HIV groß eingestiegen.

Bevor wir jetzt auf einige persönlichere Fragen kommen, fassen Sie bitte nochmals zusammen, was das Essentielle Ihrer Innovation ist, das mit der Nominierung zum Deutschen Zukunftspreis bereits gewürdigt wurde.

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Wir hatten uns vorgenommen, ein hochwirksames und gleichzeitig gut verträgliches Medikament zu entwickeln, das Menschen mit einem geschädigten oder fehlenden Immunsystem vor dem gefährlichen und weitverbreiteten Cytomegalie-Virus schützt. Circa 50 Prozent aller Deutschen tragen dieses Virus chronisch in sich. In sich entwickelnden Ländern führt es zu einer 90- bis 100-prozentigen Durchseuchung. Um ein hochwirksames, neues Medikament zu machen, mussten wir völlig neue Wege gehen. Wir wollten nicht Bestehendes weiterentwickeln und uns nicht daran orientieren, wie Medikamente gegen dieses Virus in der Vergangenheit strukturiert waren. Wir haben stattdessen einen neuen Ansatz gewählt, sowohl was den Angriffspunkt im Virus betrifft als auch die chemischen Substanzen, um diesen Angriffspunkt zu blockieren. Auch drei andere Firmen wollten gegen dieses Virus neue Medikamente machen, sind aber gescheitert. Das zeigt, dass es sehr schwierig ist, Menschen ohne Immunsystem vor diesem aggressiven Virus zu schützen. Wir sind die Einzigen, die ein solches Medikament haben, das vor allem Leben rettet. Das macht den Stellenwert unserer Innovation sehr deutlich. Das Zweite, auf das ich sehr stolz bin, ist, dass es gelang, als Letermovir gerade entdeckt war und Bayer unsere Forschung nicht mehr unterstützte, die Firma AiCuris zu gründen, und dass wir Letermovir in dieser Firma so weit entwickeln konnten, dass jeder seinen sehr großen Wert sah und es nun im Markt ist. Die Herausforderung war also nicht nur die wissenschaftliche Entdeckung, sondern auch die Gründung und der Aufbau einer Firma, die nun ihr erstes Medikament im Markt hat und sich weiterentwickeln kann.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Lassen Sie mich dasselbe mit anderen Worten sagen: Wir retten Leben mit einem neuen Ansatz, der vorher so überhaupt nicht möglich war. Das führt zum Paradigmenwechsel in der Behandlung von CMV-Infektionen: Jetzt kann zum ersten Mal prophylaktisch behandelt werden.

Sie haben eine lange berufliche Karriere vorzuweisen. Gab es irgendetwas oder jemanden, der Sie in die Richtung lenkte, die sich ja als großer Erfolg herausgestellt hat? Was war der Impuls, das zu tun, was Sie heute machen?

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Mich hat Medizin schon immer interessiert, ich habe schon als Jugendliche mit 14 Jahren sonntags im Krankenhaus gearbeitet, statt in die Kirche zu gehen. Als ich das Abitur hatte, habe ich mich nicht an das Studium der Medizin herangetraut, weil ich dachte, wenn ich als Ärztin einen Fehler mache, verzeihe ich mir das nie, und wählte die Chemie. Um im biologischen-medizinischen Bereich später zu arbeiten, ist die Chemie übrigens eine hervorragende Grundlage. Ich habe mit Chemie angefangen, das lief auch sehr gut, aber schon in dieser Zeit wusste ich, dass die klassische Chemie nicht mein Leben werden wird. Für mich wirklich positiv war, dass ich in die Studienstiftung aufgenommen wurde; dort konnte man Sommerakademien aus anderen Arbeitsgebieten besuchen. Bei einer hat ein Biochemiker geschildert, wie eine Zelle zu einer Krebszelle wird, dass da Signalwege schiefgehen – und das war’s, genau das wollte ich herausfinden. Ich habe mich sehr beeilt, mein Chemiestudium abzuschließen, und habe mit 24 Jahren promoviert; es folgten Lehr- und Wanderjahre. An der Connelly University in den USA habe ich zunächst die Biochemie vertieft.

Dann kam Gießen, wo ich Virusforschung lernte, denn mittlerweile wusste ich, dass es Viren gibt, die tumorauslösend sind. Es gab ein Virus, das hatte ein einziges Gen, und mehr brauchte es nicht, um eine bösartige Krebszelle entstehen zu lassen. Und das Genprodukt dieses Virus war auch noch ein Enzym! Da ich mich in der Enzymologie gut auskannte, fing ich an, sehr intensiv über die Entstehung von Krebszellen zu arbeiten. Das hat mich dann nach Frankfurt geführt. Aber während ich noch mit der Krebsforschung beschäftigt war, gab es die ersten AIDS-Patienten an der Uniklinik in Frankfurt. Mein damaliger Chef wollte, dass wir uns damit befassten. Ich fragte, warum wir das denn tun sollten, das Virus sei doch bereits entdeckt. Er gab mir aber den Rat: Gehen Sie doch rüber in die Uniklink und fragen Sie die Ärzte, welche Fragen die haben. Das tat ich. Frau Prof. Dr. Eilke Helm meinte damals, dass das nicht ein einziges Virus sein könne, denn es gebe sehr unterschiedliche Ausprägungen der Krankheit und sehr verschiedene Inkubationszeiten. Sie gab mir Blutproben von HIV-Patienten mit sehr unterschiedlichen Verläufen mit, ich sollte das Virus nochmal ansehen. HIV war zufälligerweise ein Virus, das mit „meinem“ Krebsvirus verwandt war, ein sogenanntes Retrovirus, von daher konnte ich mit dieser Art Viren sehr gut arbeiten.

Als aber im Institut bekannt wurde, dass ich HIV züchten wollte, wollte mich keiner mehr in der Nähe haben. So bekam ich also erst mal ein altes Mäuselabor im Keller zugewiesen, das ich putzen und einrichten musste, um mit HIV zu arbeiten. Und Bingo! Die ersten sechs Isolate, die wir hatten, waren alle sehr unterschiedlich – das konnte man bereits unter dem Mikroskop sehen. Eine Zellkultur ging über Nacht kaputt, und eine neue, wieder von demselben Patienten, ging ebenfalls über Nacht kaputt – das war also wirklich reproduzierbar, in jedem Patienten nachweisbar. Bei einem anderen Patienten konnten wir die Zellen 14 Tage züchten, ohne dass sie kaputt gingen, konnten aber trotzdem das Virus nachweisen. Mit Karsten Henco, einem der Gründer von Qiagen, führte ich dann die erste Analyse des Erbguts durch: Unsere Viren waren um zehn Prozent ihrer Erbinformation unterschiedlich von dem ersten entdeckten Virus und auch untereinander! Dann hat es mich natürlich gepackt. Es war klar, dass ein Impfstoff eher nicht zu finden sein würde, weil man auf ein sehr bewegliches Ziel schießen müsste, aber man konnte Testsysteme entwickeln, um die Infektion festzustellen und um Medikamente zu suchen. Das haben wir getan, und dadurch wurde die Industrie auf uns aufmerksam, unter anderem Hoechst und Bayer, und die stiegen damals bei uns ein. Das zeigt also: Ich bin schrittweise zur Pharmazie gekommen, indem ich immer meinen Interessen gefolgt bin. Und nun bin ich dort, wo ich hingehöre.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Mein Kindheitstraum war, Tierarzt zu werden. Der hat recht lange angehalten, in der Schule gab es eine Berufsberatung, und dort stellte sich heraus, dass ein sehr hoher Prozentsatz der Tierärzte am Schlachthof arbeitet. Das war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Trotzdem wollte ich in den Naturwissenschaften bleiben und habe dann Biologie in Köln studiert. Dort gibt es einen starken Schwerpunkt auf Genetik. Nach dem Vordiplom konnte man endlich in die Fächer, die einen interessierten. Dann wurde in der Genetik bei Prof. Dörfler ein Praktikum in der Virologie angeboten. Da wusste ich, wo ich meine Diplomarbeit schreiben würde: Viren haben mich fasziniert. Die konnte ich verstehen, sie sind klein und überschaubar. Nach der Promotion wechselte ich dann nach Singapur in ein Virologielabor.

Die Forschungslandschaft in Deutschland war sehr stark in zwei Bereiche getrennt: Entweder man macht akademische Forschung oder man geht in die Industrie. In Singapur war damals schon alles sehr stark in Richtung angewandter Forschung unterwegs. Das war super, es gab Geld ohne Ende und Möglichkeiten, nach Substanzen zu suchen. Das hat sich später relativiert. Nachdem ich mich bei Bayer beworben hatte, waren meine 40 getesteten Substanzen natürlich lachhaft gegenüber den Ansätzen, die es bei Bayer gab. Für mich war aber schon davor klar: Wissenschaft ist gut, aber ich will etwas Angewandtes daraus machen. Und dann gab es „Zufälle“: Ich hatte einen TV-Bericht über eine Frau gesehen, die in Frankfurt das Georg-Speyer-Haus übernommen hatte, renovierte und dort führende AIDS-Forschung machte, Tests entwickelte, um die Infektion zu finden und um Medikamente zu finden. Das muss zu Beginn meines Studiums gewesen sein.

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Ja, das war unsere AIDS-Forschung, die in einem sehr berühmten – da von Paul Ehrlich gegründet –, aber völlig heruntergekommenen Gebäude des Georg-Speyer-Hauses begann. Er fand dort unter anderem das erste Mittel gegen die Syphilis.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Auch das bestärkte mich, angewandte Forschung zu betreiben. Dann habe ich mich bei Bayer beworben und traf auf die Frau, die ich damals im Fernsehen gesehen hatte. Prof. Rübsamen war damals noch Abteilungsleiterin in der Virologie. Dort habe ich dann angefangen, und ab da lief es mit dem Beruf.

Ist es eine Art Erfolgsgeheimnis, sich zu trauen, also nicht nur geradeaus zu gehen, sondern auch mal was anderes auszuprobieren, sich auch einmal treiben zu lassen?

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Ich glaube, man ist immer gut in dem, was einem Spaß macht. Ich kann heute sagen, ich habe einen absoluten Traumjob. Aber es hat sich so ergeben.

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Das ist der eine Teil der Antwort. Der andere ist: Wenn es einem Spaß macht, dann arbeitet man auch hart. Und das ist auch ein wichtiger Erfolgshintergrund. Nur Rumträumen geht nicht. Aber es ist wichtig, dass man seinen Neigungen folgt. Als Bayer anfragte, ob ich zu ihnen kommen will, habe ich erst mal Nein gesagt. Es lief im Institut in Frankfurt gut, ich hatte inzwischen 100 Mitarbeiter und viel Forschungsgelder zur Verfügung. Es machte richtig Spaß, ich konnte etwas aufbauen. Ich habe mich gefragt, warum ich denn jetzt gehen sollte. Dann kam jedoch der entscheidende Satz von Prof. Busse von Bayer: „Na ja – aber das erste Medikament, das in unserer Zusammenarbeit gefunden worden ist, geht bei uns in die Prüfung am Menschen. Wollen Sie sich das nicht mal ansehen?“

Und ich bereue diesen Schritt nicht. Da stimme ich Herrn Zimmermann völlig zu. Im akademischen Bereich, wenn man Forschung betreibt, hat man keine Ahnung, was es braucht, damit aus einer Substanz ein Medikament wird, das am Menschen sicher angewandt werden kann und auch hochwirksam ist.

Wenn man ein Medikament entwickeln will, muss man von Anfang an sehr klar wissen, was man haben will, man braucht das „Ziel-Profil“. Denn die Medikamentenentwicklung ist ein so langwieriger Prozess, dass man sich von Anfang an fokussieren muss.

Sie waren in der Wissenschaft unterwegs und sind dann plötzlich Managerin und Finanzexpertin geworden. Wenn Sie zurückblicken: War das nicht sehr mutig?

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Da hat schon Mut dazugehört. Als mir gesagt wurde, dass Bayer die Infektionsforschung schließen würde, und kurz danach, dass ich, wenn ich denn das Geld auftreibe, eine Firma gründen könnte, bin ich schon sehr in mich gegangen und habe auch keinen anderen gefragt. Ich habe versucht, mir ein Bild zu machen, wie diese neue Firma aussehen könnte: Wie viele Leute sollten mitgehen, welche Projekte würde ich mitnehmen? Dann kam die Rechnung auf dem sprichwörtlichen Bierdeckel: Wie viel Geld braucht man überhaupt? Das waren zweistellige Millionenbeträge über mehrere Jahre, und mir war klar, dass die nicht so schnell zu finden sind. Von Venture-Capital-Gebern bekommt man nicht so viel, vor allem nicht für eine so lange Zeit. Mir war klar, dass es kein einziges dafür passendes Förderprogramm gab. Mir war auch klar, dass es keinen Sinn ergibt, überhaupt anzufangen, wenn ich weniger auftreibe – das habe ich übrigens auch allen Mitarbeitern gesagt, die mitgehen wollen. Da hätte ich dann die Reißleine gezogen und gesagt, so ergibt es keinen Sinn, ich muss das Projekt aufgeben. Also es gehörte schon Mut dazu.

Aber wenn Sie mich persönlich fragen, dann gehörte genauso viel Mut dazu, eine entscheidende Studie umzukrempeln, als die erste Studie bei Knochenmarkstransplantierten nicht lief – und dann bei der Nierentransplantationspatientin weiterzumachen, als der Messwert für das Viruserbgut durch die Decke ging. Mir hat in dieser Situation sehr geholfen, dass ich wissenschaftlich unsere Daten für „stocksolide“ hielt, dass eben auch so hohe Werte nicht sagen: Das Virus ist aktiv. Trotzdem: Ein Todesfall kann eine Firma in diesem Stadium leicht ruinieren. Aber die Kollegen, die mit mir von Bayer weggegangen sind, die hatten auch den Mut, eine große Firma zu verlassen, für die war es ebenfalls ein großer Schritt. Für sie habe ich mich natürlich verantwortlich gefühlt. Aus heutiger Sicht bin ich sehr glücklich, dass alles so gut funktioniert hat, dass die Firma jetzt steht und dass sich dieser Schritt auch für die Mitarbeiter sehr gelohnt hat – und dass sie nun unter Herrn Zimmermann die Firma weiterbauen können.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Eine Entscheidung zwischen Leben und Tod – ja, das ist fraglos die Triebfeder für das, was wir machen. Und Mut – ja, das wird einem bewusst, wenn man entscheiden muss, ob eine klinische Studie fortgeführt werden soll oder nicht. Die Verantwortung für das Leben und die Patientensicherheit, das ist entscheidend.

Frau Prof. Rübsamen-Schaeff, Sie haben eine bemerkenswerte Karriere in der Wissenschaft und dann im Management durchlaufen. Es gibt immer noch zu wenige Frauen in der Wissenschaft. Was muss hier passieren, damit das besser wird?

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Ich glaube, je mehr Vorbilder es gibt, desto mehr wird sich das verbessern. In der Medizin und auch in der Großindustrie gibt es aber noch sehr feste Strukturen, hier haben es Frauen immer noch schwer. Dann das Thema Familie und Beruf: Das ist zwar heute leichter geworden, aber es ist trotzdem eine Doppelbelastung. Ich glaube, man kann immer nur wieder versuchen, als Frau anderen Frauen Mut zu machen. Und auch ganz wichtig: Man muss einen Partner haben, der das versteht und mitzieht.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Ich hatte oft Chefinnen in meinem Leben und überhaupt kein Problem damit. Ich finde, das ist in unserem Umfeld normal. Und auch hier bei AiCuris wurde scherzhaft mal gesagt, ich sei der Quotenmann. In einem solchen Umfeld funktioniert es. Aber Frauen müssen überhaupt erst die Möglichkeit haben, das zu machen, was sie wollen. Das fängt bei der Kinderbetreuung an und hört bei flexiblen Arbeitszeiten auf.

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Wir sind bei AiCuris ein familienfreundliches Unternehmen. Ich habe jeder jungen Frau, die ein Kind bekam, geraten, dass sie ihren Laptop mit nach Hause nimmt, im Kontakt mit der Arbeitsstelle bleibt und so schnell wie möglich wiederkommt, denn sonst ist man schnell abgehängt. Danach ist es sehr schwer, wieder Fuß zu fassen. Aber auch Männer konnten Home-Office-Tage und Auszeiten nach der Geburt eines Kindes nehmen, wenn sie das wollten.

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Wir haben viele Beispiele, bei denen es funktioniert. Allerdings sieht man auch manchmal, wie schwierig es mit der Kinderbetreuung ist. Wenn man das noch besser in den Griff bekäme, hätte man, glaube ich, viele Probleme gelöst.

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Meiner Beobachtung nach gibt es viele sehr gute, talentierte Frauen als Wissenschaftlerinnen. Das ist ein großes Potenzial, das verloren geht, wenn wir es nicht besser nutzen. Ich habe 2003 eine Studie für die Europäische Union zum Thema „Women in Industrial Research“ durchgeführt. Es wurden verschiedene europäische Länder verglichen. Deutschland hat Österreich geschlagen, wir hatten 9,3 Prozent und Österreich hatte 9 Prozent Frauen in der industriellen Forschung. In Ländern wie Frankreich oder Italien und selbst in der Türkei waren es hingegen 20 Prozent, also ein riesiger Unterschied zu uns. Wir hinken leider stark hinterher und sollten alles tun, um das zu ändern, weil wir großartige Talente haben.

Letzte Frage:

Was gibt es denn noch in Ihrem Leben außer Viren und Medikamente?

Dr. rer. nat. Holger Zimmermann

Wenn ich nicht im Büro sitze, gibt es drei Schwerpunkte: meine Familie und Kinder, außerdem bin ich kirchlich sehr stark engagiert, und wenn ich dann noch Zeit habe, mache ich Sport. Das sind die wichtigen Dinge, die in meinem Leben eine Rolle spielen.

Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff

Familie, zumindest die klassische Familienzeit mit Kindererziehung, habe ich hinter mir. Mein Sohn ist jetzt 31, er lebt in Wien und hat sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Spaß habe ich an der Gartenarbeit und der Gartengestaltung. Dann höre ich sehr gerne Musik und schau mir bildende Kunst an. Selber Kunst machen wäre vielleicht auch ein Hobby, das man entwickeln könnte, doch so weit bin ich noch nicht. Ich betreibe auch Sport, aber nicht so viel wie Herr Zimmermann. Er ist mindestens doppelt so schnell wie ich beim Laufen. Und da ich auch in Aufsichtsgremien sitze und Aufsichtsräte eine hohe Verantwortung haben, kostet das auch richtig Zeit. Das kann man nicht im Vorbeigehen erledigen.

Gebärdensprache

Gebärdensprache

Leichte Sprache

Leichte Sprache