Nominiert 2025

Sehkorrektur für Millionen Menschen

Im Idealfall ist unser Auge ein fein abgestimmtes optisches System, das mit Präzision funktioniert: Licht gelangt zunächst auf die Hornhaut des Auges, durchdringt dann die Linse und wird schließlich auf die Netzhaut projiziert. Dort wandeln die Sehzellen das Licht in Nervenimpulse um. Diese Impulse werden über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet, das die Informationen verarbeitet und in ein vollständiges Bild übersetzt. Stimmt die Geometrie des Auges nicht – weil der Augapfel etwa zu lang für die Krümmung der Hornhaut ist – entsteht ein unscharfes Bild. Brille oder Kontaktlinse gleichen das aus. Aber kann Fehlsichtigkeit auch minimalinvasiv und dauerhaft behoben werden?

Dr. rer. nat. Mark Bischoff, Dr. rer. nat. Gregor Stobrawa und Dipl.-Phys. Dirk Mühlhoff haben gemeinsam mit ihrem Team der Carl Zeiss Meditec AG genau das geschafft: Sie haben das minimalinvasive Verfahren der Lentikelextraktion und die dafür erforderliche hochpräzise Technologie entwickelt und damit die Augenlaserchirurgie revolutioniert.

Es erfüllt mich mit Stolz, zu wissen, dass wir die Augenlaserchirurgie revolutioniert haben und unzähligen Menschen zu besserem Sehen verhelfen konnten.

Dr. Mark Bischoff

Weitere Details

Lebensläufe

Dr. rer. nat. Mark Bischoff

23.03.1972

Geboren in Erfurt

1990 – 1995

Studium der Physik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Abschluss als Diplomphysiker, Schwerpunkt: Laserphysik1995 – 1999

Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promotionsstudent am Institut für Optik und Quantenelektronik der Friedrich-Schiller-Universität Jena

2000

Promotion zum Doktor der Naturwissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu Ultrakurzzeitspektroskopie an pflanzlichen Photorezeptor-Proteinen

2000 – 2001

Research Scientist in der Entwicklungsabteilung für Femtosekunden-Faserlaser bei IMRA America, Inc. in Ann Arbor, MI, USA

2001 – 2002

Wissenschaftler am Institut für Optik und Quantenelektronik der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Forschung zu einer laserbasierten Plasmaquelle für EUV-Strahlung

2002 – 2004

Entwickler im Projekt für die Entwicklung des Femtosekunden-Lasersystems VISUMAX und des Lentikelextraktionsverfahrens bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena

2004 – 2006

Projektleiter für die Entwicklung des Femtosekunden-Lasersystems VISUMAX und des Lentikelextraktionsverfahrens bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena

2006 – 2008

Leiter der Systementwicklung für Refraktive Laser bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena

2008 – 2016

Leiter der Forschung und Entwicklung für Refraktive Laser bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena

2016 – 2020

Leiter der Anwendungsforschung für Refraktive Laser bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena

Seit 2021

Leiter des Tissue-Engineering-Teams in der Forschungsabteilung der Carl Zeiss AG in Jena

Patente

Mehr als 500 veröffentlichte Patentanmeldungen in mehr als 70 Patentfamilien

Publikationen

12 Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften und Fachbüchern

Dr. rer. nat. Gregor Stobrawa

16.08.1974

Geboren in Rudolstadt

1993 – 1998

Studium der Physik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Abschluss als Diplomphysiker, Schwerpunkt: Ultrakurzzeitspektroskopie1998 – 2003

Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promotionsstudent am Institut für Optik und Quantenelektronik der Friedrich-Schiller-Universität Jena

2003

Promotion zum Doktor der Naturwissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu Technik und Anwendung eines Impulsformers für ultrakurze Laserimpulse

2003 – 2004

Wissenschaftler am Institut für Optik und Quantenelektronik der Friedrich-Schiller-Universität Jena

2004 – 2007

Entwickler im Projekt für die Entwicklung des Femtosekunden-Lasersystems VISUMAX und des Lentikelextraktionsverfahrens bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena

2007 – 2012

Projektleiter für die Entwicklung des Femtosekunden-Lasersystems VISUMAX und des Lentikelextraktionsverfahrens bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena

2012 – 2016

Leiter der Systementwicklung für Refraktive Laser bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena

2016 – 2023

Leiter des Entwicklungsprogramms für Refraktive Femtosekunden-Laser bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena

Seit 10/2023

Leiter der Workflow-Entwicklung für refraktive und therapeutische Behandlungen bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena

Patente

Mehr als 350 veröffentlichte Patentanmeldungen in mehr als 55 Patentfamilien

Publikationen

16 Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften und Fachbüchern

Dipl.-Phys. Dirk Mühlhoff

09.09.1970

Geboren in Gummersbach, NRW

1990 – 1996

Studium der Physik an der RWTH Aachen

Diplomarbeit am Fraunhofer Institut Lasertechnik;

Arbeitsgruppe Diodengepumpte Festkörperlaser

Abschluss: Diplom in Physik1996 – 2002

Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Laborleiter für den Bereich Life Sciences

Carl Zeiss Jena GmbH, Forschungszentrum

Projekte u.a. in den Bereichen Laser-Scanning Ophthalmoskopie und Faserlaser2002 – 2010

Verschiedene Positionen im Bereich Forschung/Entwicklung

Carl Zeiss Meditec AG; Bereich Refraktive Chirurgie

Zunächst von 2002-2004 Projektleitung, später Leitung der Entwicklung;

Entwicklung des Femtosekunden-Laserkeratoms VISUMAX und des Behandlungsverfahrens SMILE (Small Incision Lenticule Extraction)2007 – 2008

Berufsbegleitendes Studium an der Universität Augsburg

Abschluss: Master of Business Administration (MBA)2010 – 2025

Geschäftsfeldleiter Refraktive Chirurgie

Carl Zeiss Meditec AG

Zulassung und Vermarktung des laserchirurgischen Produktportfolios

Steuerung der klinischen und technologischen Weiterentwicklung u.a.

VISUMAX 800Seit 2025

Geschäftsführer MLase GmbH

Entwicklung und Herstellung medizinischer Excimer-Laser für Anwendungen in Ophthalmologie und Laser-Atherektomie

Weitere Tätigkeiten

2015 – 2025

AECOS American-European Congress of Ophthalmic Surgery

Member of the European Executive CommitteeSeit 2025

Allotex S.P.A.

Development of allogenic collagen implants for the correction of presbyopia

Member of Board of Directors

Patente

56 Patentfamilien aus den Bereichen Laser-Scanning-Ophthalmoskopie, Projektionstechnik und Refraktive Laserchirurgie

Kontakt

Koordination und Pressekontakt

Dr. Janine Luge-Winter

Carl Zeiss Meditec AG

Group Communications

Göschwitzerstrasse 51-52

07745 Jena, Germany

Tel: +49 (0) 364 / 12 20 335

E-Mail: janine.luge-winter@zeiss.com

Web: www.zeiss.com/med

Sprecher

Dr. Mark Bischoff

Carl Zeiss AG

Head of CRT-GT, Corporate Research and Technology

Carl-Zeiss-Promenade 10

07745 Jena

Mobil: +49 (0) 151 / 16 77 43 56

E-Mail: mark.bischoff@zeiss.com

Web: www.zeiss.de

Beschreibung der Institute und Unternehmen zu ihren nominierten Projekten

Sehkorrektur für Millionen Menschen – ultrakurze Lichtimpulse ermöglichen minimal-invasives Augenlaserverfahren

Die Augen sind unser wichtigstes Sinnesorgan. Wir können damit Millionen von Farben1 unterscheiden und erkennen Dinge, die unglaublich weit weg sind, wie die Sterne am Nachthimmel oder winzige Details, wie die feinen Muster auf einem Schmetterlingsflügel. Gutes Sehen ist eine Voraussetzung für sicheres Bewegen in der Umwelt und ungehinderte soziale Interaktion. Doch intensives Lesen und Schreiben in Schule und Studium sowie kurze Sehdistanzen beim Umgang mit Smartphone, PC und TV führen in Kombination mit einer individuellen Veranlagung immer häufiger zu Kurzsichtigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen weltweit. Die Korrektur der Fehlsichtigkeit mit Brillen oder Kontaktlinsen ist zwar üblich. Die Abhängigkeit von Sehhilfen kann jedoch auch als störend oder unangenehm empfunden werden – beispielsweise beim Arbeiten mit Schutzbrillen, beim Sport, bei Outdoor-Aktivitäten oder wenn man als älterer Mensch die Lesebrille nicht dabeihat.

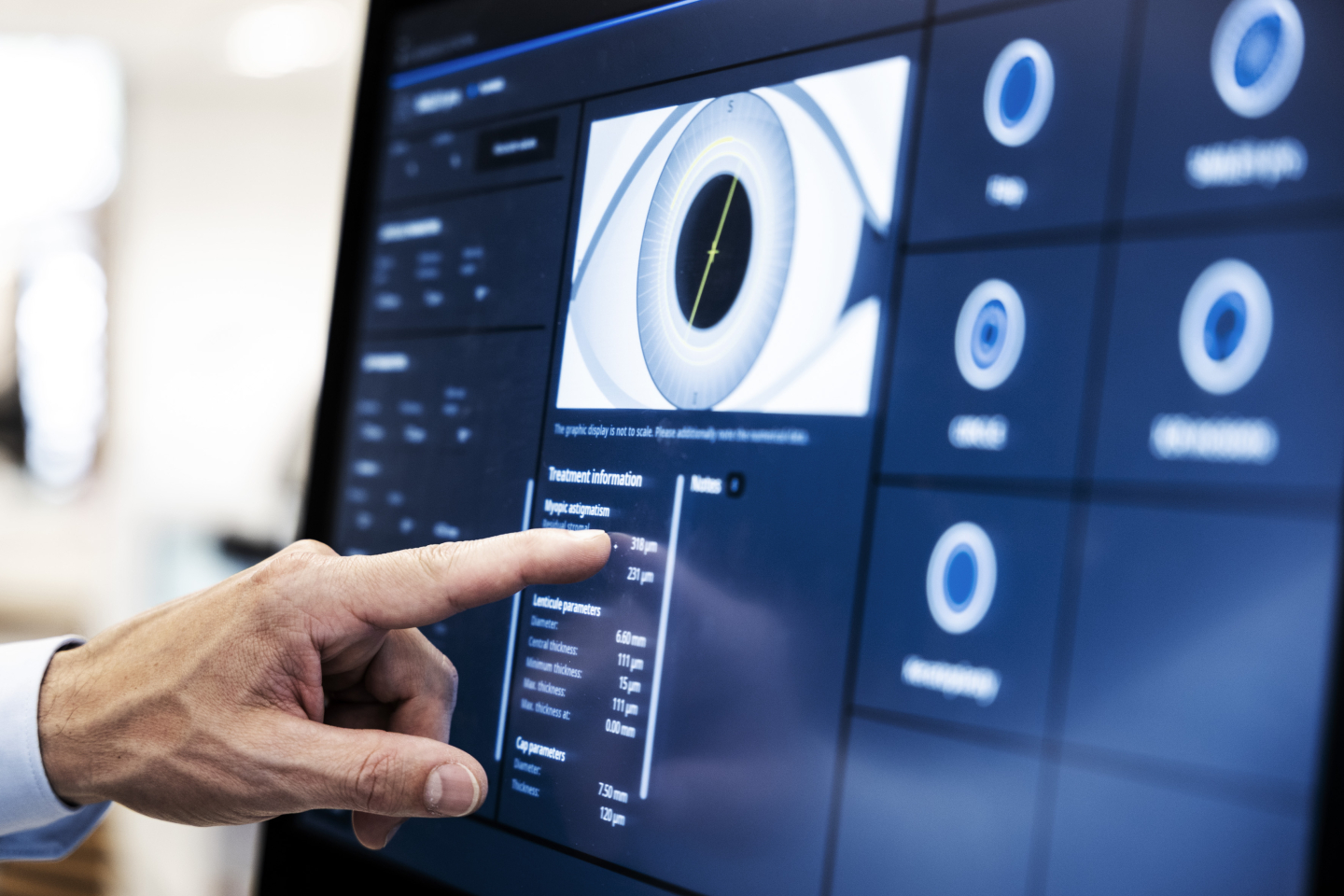

Das Team um Dr. Mark Bischoff, Dr. Gregor Stobrawa und Dirk Mühlhoff hat ein Femtosekundenlaser-Keratom (VISUMAX®) entwickelt, das in der Augenhornhaut eines Menschen dreidimensionale Schnitte mit höchster Präzision und bisher unerreichter Geschwindigkeit erzeugt. Dieser medizinische Femtosekundenlaser ermöglicht das ebenfalls vom Team entwickelte chirurgische Verfahren der Lentikelextraktion (SMILE® Technologie), mit dem Augenchirurginnen und -chirurgen eine bestehende Fehlsichtigkeit2 minimal-invasiv korrigieren können.

Augenlaserkorrektur mit ultrakurzen Lichtimpulsen

Erste Ideen und Versuche zur chirurgischen Korrektur von Fehlsichtigkeit begannen bereits in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts und wurden mit der Verfügbarkeit von speziellen medizinischen Lasergeräten zu Beginn der 1990-er Jahre weltweit populär.3 Die Laser in-situ Keratomileusis (LASIK) gilt als das bekannteste Verfahren. Beim ersten Schritt dieser Augenlaserkorrektur wird mit einem chirurgischen Messer oder einem medizinischen Femtosekundenlaser ein sogenanntes „korneales Flap“ erzeugt. Dabei wird die oberste Schicht der Hornhaut, ähnlich einem Deckel (engl. Flap), teilweise gelöst, um anschließend mit einem medizintechnischen Excimerlaser die eigentliche Korrektur der Hornhautbrechkraft an dem darunter liegenden Gewebe durchführen zu können. Das Ziel des Entwicklerteams von ZEISS war es, ein weniger invasives Verfahren mit nur einem Augenlasergerät zu ermöglichen.

Das Entwicklerteam von ZEISS kombinierte hierzu einen Femtosekundenlaser mit einer speziellen Hochleistungsoptik und einer modernen Computersteuerung. Entsprechend der von Chirurginnen und Chirurgen festgelegten Parameter, berechnet und erzeugt das Medizingerät die für die Lentikelextraktion notwendigen Laserschnitte in der Augenhornhaut mit der erforderlichen Präzision: Pro Sekunde werden zwei Millionen ultrakurze Laserpulse (Dauer weniger als ein Millionstel einer Millionstel Sekunde) mit Mikrometergenauigkeit (1 Mikrometer = 1/1000-tel Millimeter) so in der Augenhornhaut positioniert, dass dort alle für das Verfahren erforderlichen Schnitte in weniger als 10 Sekunden erzeugt werden.

Um Bewegungen zu verhindern, wird bei dem Verfahren das Auge zunächst durch ein steriles Kontaktelement mechanisch mit dem Femtosekundenlaser von ZEISS verbunden. Mittels Laser wird dann ein Lentikel im Inneren der Augenhornhaut separiert und anschließend eine kleine Inzision erzeugt. Durch diese Inzision entnimmt die Chirurgin oder der Chirurg das Lentikel, wodurch sich die Krümmung der Vorderfläche der Augenhornhaut verändert und so die Fehlsichtigkeit behoben wird. Die nur wenige Millimeter breite Inzision schließt sich innerhalb weniger Stunden.

Schonende Sehkorrektur für Millionen Menschen

Jedes Jahr erreichen weltweit mehr als 50 Millionen Menschen mit korrekturbedürftiger Fehlsichtigkeit das Erwachsenenalter, womit das Wachstum ihrer Augen beendet ist. Ab diesem Zeitpunkt könnten die meisten von ihnen mit einem laserchirurgische Korrekturverfahren behandelt werden. Der wesentliche Grund, weshalb Menschen von einer laserchirurgischen Behandlung ihrer Fehlsichtigkeit absehen, ist die Sorge vor möglichen Komplikationen und Nebenwirkungen. Für die Lentikelextraktion mit einem Femtosekundenlaser von ZEISS belegen klinische Studien nicht nur eine sehr hohe Genauigkeit der Fehlsichtigkeitskorrektur. Bei dem minimal-invasiven Verfahren werden zudem nur sehr wenige der Nerven in der Augenhornhaut durchtrennt, wodurch die Nebenwirkung des „trockenen Auges“, die bei einem kornealen Flap auftreten können, deutlich reduziert werden. Zudem ist eine mögliche nachträglichen Verschiebung des Flaps durch mechanische Krafteinwirkung (z.B. Augenreiben, Schwimmen) praktisch ausgeschlossen.4,5 Die minimal-intensive Lentikelextraktion ist daher gerade für Berufsgruppen mit hohen Anforderungen an das Sehvermögen aber auch für Menschen mit großer sportlicher Aktivität besonders vorteilhaft.6

Das minimal-invasive Lentikelextraktionsverfahren mit einem Femtosekundenlaser von ZEISS wurde bei einem Menschen erstmals 2007 im Rahmen einer von der Carl Zeiss Meditec AG durchgeführten klinischen Studie in Deutschland realisiert.7 Im Jahr 2011 erfolgte die klinische Zulassung des Lentikelextraktionsverfahren (SMILE® Technologie mit VISUMAX®) in der Europäischen Union und im Jahr 2018 die Zulassung durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA). In Europa ist die Lentikelextraktion mit der neusten Generation der Femtosekundenlaser von ZEISS seit 2024 auch für Menschen mit Weitsichtigkeit zugelassen – eine Patientengruppe, bei denen dieses minimal-invasive Behandlungsverfahren zuvor nicht anwendbar war. Weltweit haben Chirurginnen und Chirurgen bis heute mehr als 12 Millionen Augen mit den von ZEISS entwickelten Lentikelextraktionsverfahren und Femtosekundenlaser behandelt.

Über die Carl Zeiss Meditec AG

Die im MDAX und im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit 5.730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2023/24 (30. September) einen Umsatz von 2.066,1 Mio. Euro.

Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 39 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten.

Weitere Informationen unter: www.zeiss.de/med

[1] https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/how-humans-see-in-color#:~:text=They%20reflect%20wavelengths%20of%20light,up%20to%2010%20million%20colors.

[2] Myopie bis -10 Dioptrien als auch Hyperopie bis +6 Dioptrien, ohne und mit Astigmatismus bis -5 Dioptrien

[3] J. I. Barraquer, „Queratoplastia refractiva,“ Estudios e Informaciones Oftalmológicas, Bd. 10, pp. 2-21, 1949.

[4] H. Kobashi, K. Kamiya und K. Shimizu, „Dry Eye After Small Incision Lenticule Extraction and Femtosecond Laser-Assisted LASIK: Meta-Analysis,“ Cornea, Bd. 36, Nr. 1, pp. 85-91, 2016.

[5] A. H. Y. Wong, R. K. Y. Cheung, N. K. Wee, K. C. Shih, T. C. Y. Chan und K. H. Wan, „Dry Eye After SMILE,“ Asia Pac J Ophthalmol (Phila), Bd. 8, Nr. 5, pp. 397-405, 2019.

[6] R. K. Sia, D. S. Ryan, H. Beydoun, J. B. Eaddy, L. A. Logan, S. B. Rodgers und B. A. Rivers, „Visual outcomes after SMILE from the first-year experience at a U.S. military refractive surgery center and comparison with PRK and LASIK outcomes,“ J Cataract Refract Surg, Bd. 46, Nr. 7, pp. 995-1002, 2020.

[7] W. Sekundo, K. Kunert, C. Russmann, A. Gille, W. Bissmann, G. Stobrawa, M. Sticker, M. Bischoff und M. Blum, „First efficacy and safety study of femtosecond lenticule extraction for the correction of myopia: six-month results,“ J Cataract Refract Surg., Bd. 34, Nr. 9, pp. 1513-20, 2008.

Gebärdensprache

Gebärdensprache

Leichte Sprache

Leichte Sprache