Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Das Lichtmikroskop ist das älteste Mikroskop überhaupt. Im Lichtmikroskop sah man zum ersten Mal, dass alle Lebewesen aus Zellen aufgebaut sind, und im Lichtmikroskop entdeckte man Bakterien. Kurzum, es verhalf zu fundamentalen Durchbrüchen in der Medizin. Rudolf Virchow, ein Berliner Arzt des 19. Jahrhunderts, sagte, dass die Ursachen aller Krankheiten letztendlich in der Zelle zu suchen sind. Er wurde dafür angefeindet, hat aber am Ende Recht behalten. Denn wenn ein Organ erkrankt, muss man verstehen, was in seinen Zellen anders läuft als sonst.

Es mag Sie zwar überraschen, doch in die Zelle blicken geht nicht besonders gut. Zwar erkennt man Zellen sehr genau – doch wenn man sehen will, was sich darin abspielt, stößt man an eine harte Grenze. Alles, was feiner als 200 Nanometer ist, kommt im Lichtmikroskop nicht mehr scharf rüber. Das ist gerade mal ein 250stel eines Frauenhaares. Es hört sich zwar klein an, aber fürs Innere der Zelle ist es riesig. Nämlich 10 bis 100 Mal größer als die meisten ihrer Bausteine, die Proteine.

Entdeckt hat diese Grenze der Physiker Ernst Abbe, und zwar schon 1873. Seitdem galt sie als „unüberwindbare Hürde“. Denn – so das Argument – Licht breitet sich als Welle aus. Versucht man, Licht auf einen Punkt zu fokussieren, wird die Welle gebeugt, und der Punkt wird ein Lichtfleck von einer halben Wellenlänge; das sind bestenfalls 200 Nanometer.

Der spätere deutsche Nobelpreisträger Ernst Ruska hat sich in den 30ern und 40ern überlegt, statt Licht Elektronenstrahlen zu verwenden. Er erfand das Elektronenmikroskop. Als Partikel haben Elektronen eine viel, viel kürzere Wellenlänge, und so konnte man mit dem Elektronenmikroskop schärfere Details erkennen. Und in der Tat: Das war ein Fortschritt. Man konnte nun die Struktur bestimmter Zellorganellen, ihre Membranen sowie Details im Zellkern sehen. Das Problem ist nur: Das Elektronenmikroskop braucht Vakuum, und spätestens dann ist die Zelle tot. Und noch was: Man kann nicht ohne weiteres in die Zelle hineinschauen, ohne dass man sie fein zerschneidet. Eine zerstörungsfreie 3-D-Abbildung ist eigentlich nicht möglich. Und es gibt noch ein Problem: Proteine zu erkennen ist nicht so einfach. Das lässt sich nur dadurch machen, dass man jede einzelne Sorte Protein mit einem Marker kennzeichnet. Und das geht in der Elektronenmikroskopie nicht besonders gut.

Auch mit moderneren Erfindungen, die sonst großartige Instrumente sind, wie dem Rasterkraftmikroskop, kann man nicht in die Zelle hineinschauen, und schon gar nicht in eine lebende. Wenn man in die Zelle hineinsehen will, so geht das nur mit Licht. Doch beliebig scharf sehen schien nicht möglich. Schafft man es dagegen, so hat man nicht nur ein physikalisches Problem gelöst, sondern auch für die Biologie und für die Medizin – im wahrsten Sinne des Wortes – eine neue Welt beleuchtet, nämlich die des Zellinnern.

Und genau das macht unser Projekt so aufregend: Es verspricht grundlegend neue Einsichten. Nehmen wir als Beispiel Krebs: In einer Krebszelle ist das komplizierte Regelwerk aus Proteinen aus den Fugen geraten. Bisher versuchte man meistens die komplexen Lebensvorgänge im Reagenzglas zu emulieren, was zweifelsohne erfolgreich war. Doch das Reagenzglas ist nicht die Zelle ... Wenn wir nun aber das Regelwerk der Zelle selbst „live“ beobachten können, dann sehen wir, wann was wo passiert oder sogar aus dem Ruder läuft.

Das Durchbrechen der Beugungsgrenze ist also nicht nur ein physikalischer IQ-Test, sondern ein Unterfangen von hoher Relevanz. Und seine Lösung ist eine grundlegende Innovation.

Sie haben nun etwas Neues geschaffen, ein „Wundermikroskop“, so wird es jedenfalls bezeichnet. Sie haben das berühmte Abbesche Gesetz durchbrochen. Was ist nun das Revolutionäre an Ihrer Erfindung?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Ernst Abbe war einer der größten Physiker des 19. Jahrhunderts. Das gab seiner Firma einen entscheidenden Vorsprung. Mikroskope aus Jena waren wohl die besten, die es gab. Auf der Suche nach besserer Performance und somit höherer Auflösung ist Abbe jedoch auf die halbe Lichtwellenlänge als Grenze gestoßen. Die berühmte Abbe-Formel – in einem Jenaer Denkmal in Stein gemeißelt – steht auch in jedem einführenden Lehrbuch der Physik oder Biologie. Und auch im Gymnasium lernt man schon: Wenn man mit einem Lichtmikroskop nicht weiterkommt, muss man eben zum Elektronenmikroskop greifen.

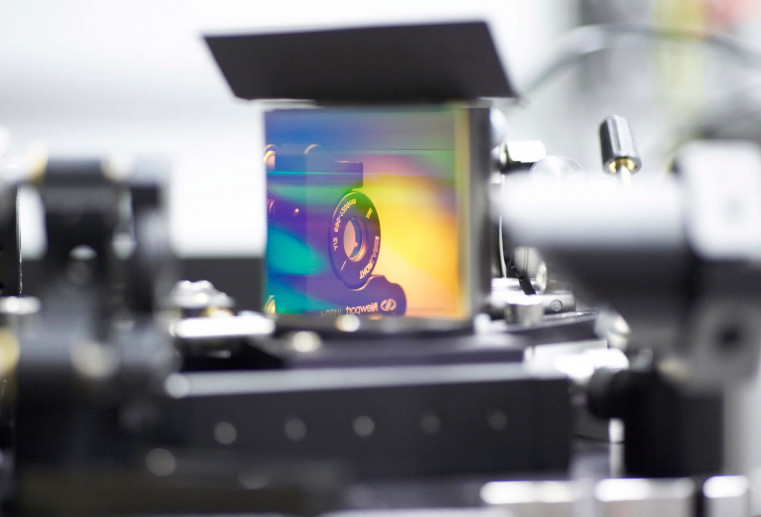

Die STED-Mikroskopie, um die es hier geht, ist das erste Lichtmikroskop, das die Abbe-Grenze radikal überwindet und somit schärfere Details erkennen kann, als dies in den letzten 130 Jahren möglich war. Und dabei verwendet sie „normale“ optische Komponenten, d. h. Linsen, Spiegel und Objektive, die auch sonst in einem Lichtmikroskop zu finden sind. Im Gegensatz zum Elektronenmikroskop ist die Bedienung einfach, und – noch wichtiger – man muss die Zelle nicht zerschneiden. Das STED-Mikroskop hat potenziell die Fähigkeit, lebende Zellen im Detail abzubilden. Der Durchbruch der Abbeschen Grenze war in der Fachwelt völlig unerwartet. Die STED-Mikroskopie bietet erstmalig die Möglichkeit, fluoreszenzmarkierte Details der Zelle zu sehen, die bis auf die Größe – oder besser: Kleinheit – von Proteinen herunterreichen.

Wie funktioniert dieses neue Verfahren?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

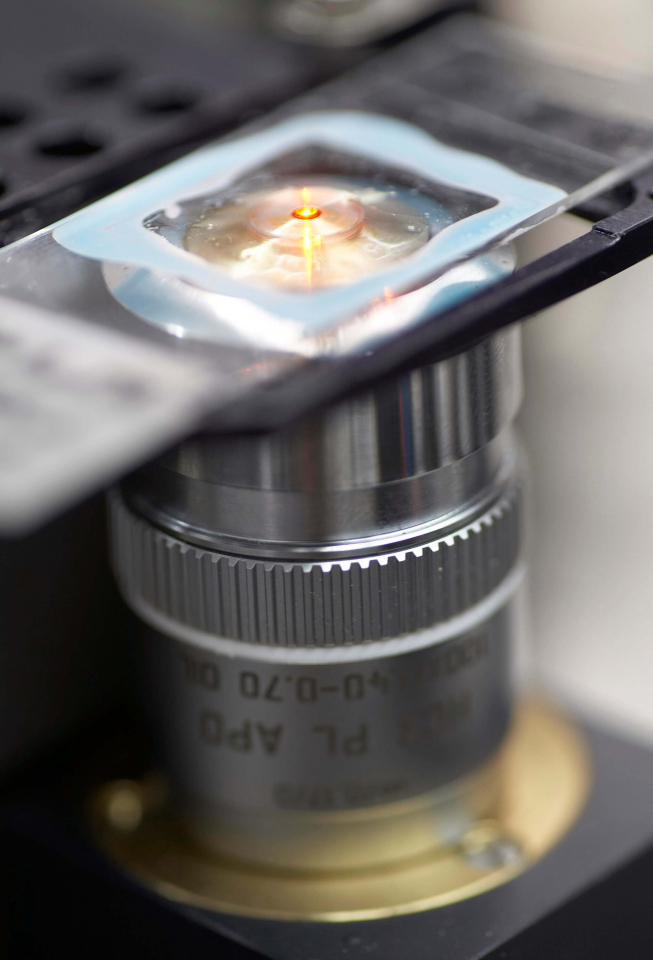

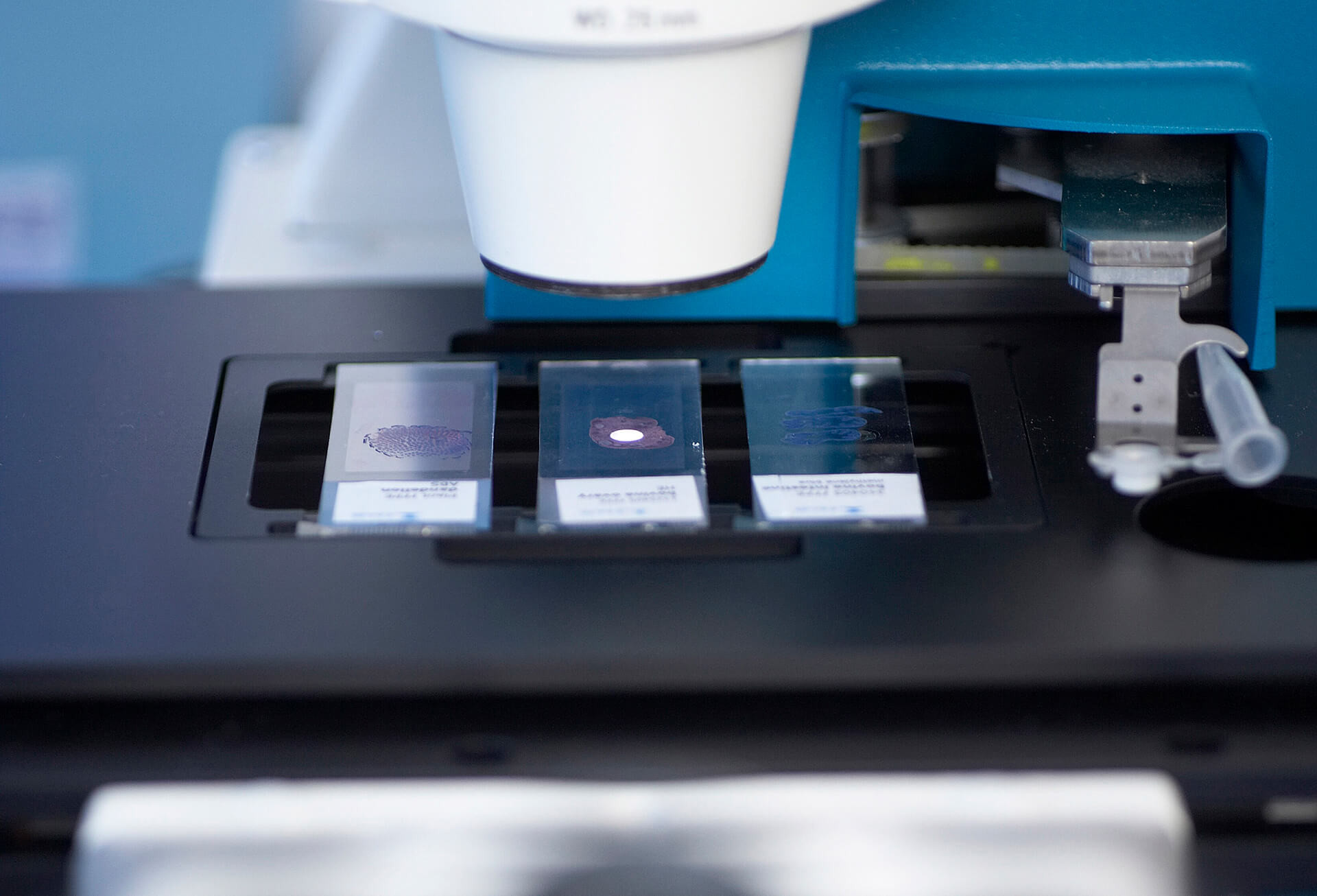

Das STED-Mikroskop ist ein Fluoreszenzmikroskop – und zwar ein superscharfes. Was ist ein Fluoreszenzmikroskop? Schaut man eine Zelle an, so sieht man eine eiweißartige, eher undefinierte Masse, bestehend aus einem Gemisch von ca. 40.000 verschiedenen Proteinen (Eiweißen), Fettmolekülen und Wasser. So gut wie jedes dieser Proteine nimmt eine wichtige Funktion in der Zelle wahr. Doch mit normaler Beleuchtung sehen alle Proteinmoleküle – auch wenn sie noch so unterschiedlich sind – gleich aus. Es ist also unmöglich, eine bestimmte Proteinart einfach so zu beobachten. Um dies zu tun, heftet man an die interessierenden Proteine ein fluoreszierendes Markermolekül an. Beleuchtet man nun die Zelle zum Beispiel mit blauem Licht, so wird das Markermolekül in einen energetisch höheren Zustand angeregt. Aus diesem Zustand kommt es nach kurzer Zeit wieder herunter, indem es zum Beispiel grünes Licht (ein grünes Photon) aussendet und somit ein Protein dieser Sorte anzeigt. Überall wo es grün in der Zelle aufleuchtet, ist dieses Protein vorzufinden. Aufgrund dieser Fähigkeit, einzelne Proteinsorten selektiv zu erkennen, ist die Fluoreszenzmikroskopie für die Lebenswissenschaften mit Abstand das wichtigste mikroskopische Verfahren. 85 % aller Untersuchungen in der biomedizinischen Grundlagenforschung fallen auf sie.

Doch wenn die Proteine in der Zelle dicht gepackt sind – dichter als 200 Nanometer –, kann man sie nicht mehr (einzeln) getrennt im Bild wahrnehmen: Sie erscheinen alle zusammen als (grüner) verwaschener Fleck. Denn der Brennfleck (Fokus) des Lichtmikroskops kann aufgrund der Lichtbeugung einfach nicht kleiner als 200 Nanometer sein.

Das fundamental Neue am STED-Mikroskop ist, dass man mit einem physikalischen Trick den effektiven Brennfleck radikal verkleinert – und zwar deutlich unter die 200-Nanometer-Grenze. Bisher ist es uns gelungen, den Fleck um das Zwölffache – also bis auf einen Durchmesser von 15 Nanometern – zu verkleinern, was bedeutet, dass die Fläche des Fluoreszenzflecks um mehr als das 100fache kleiner wurde. So bekommt man Bilder, die schärfer sind als das, was laut Abbe möglich gewesen wäre.

Und was ist nun der „physikalische Trick“ konkret, wie funktioniert die Innovation?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

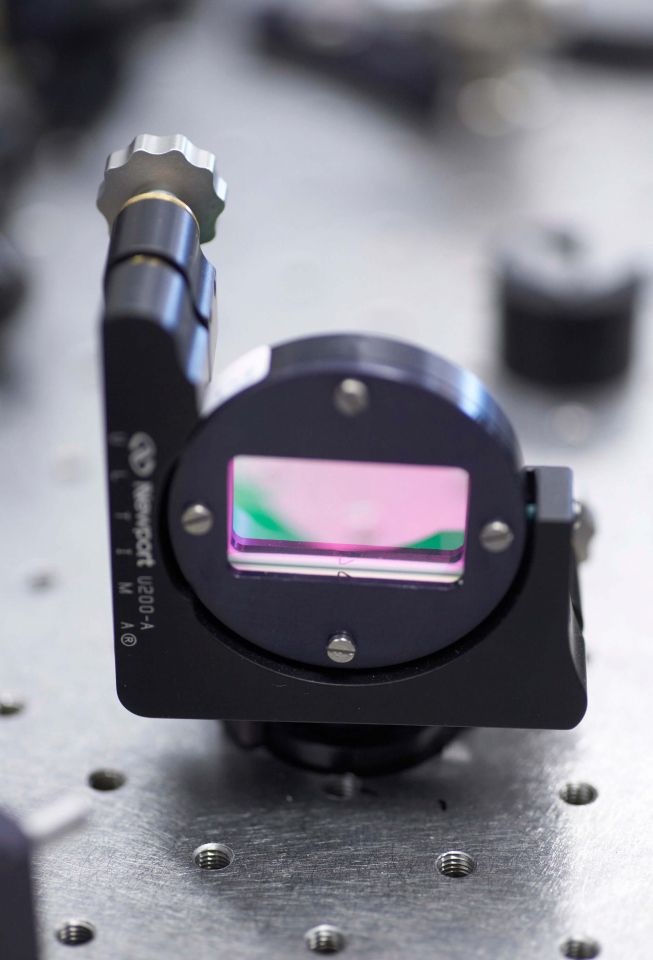

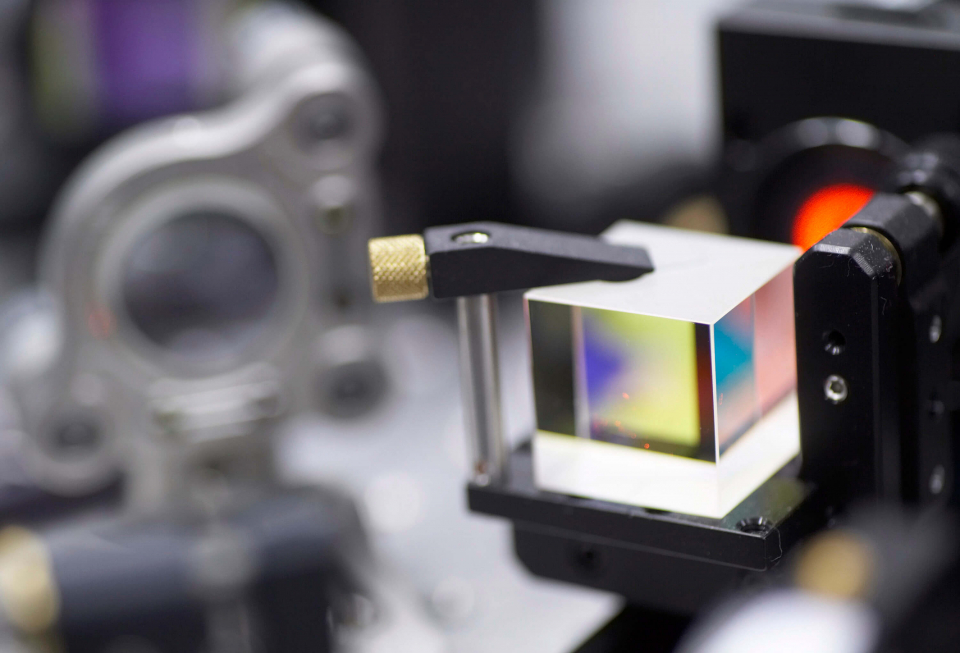

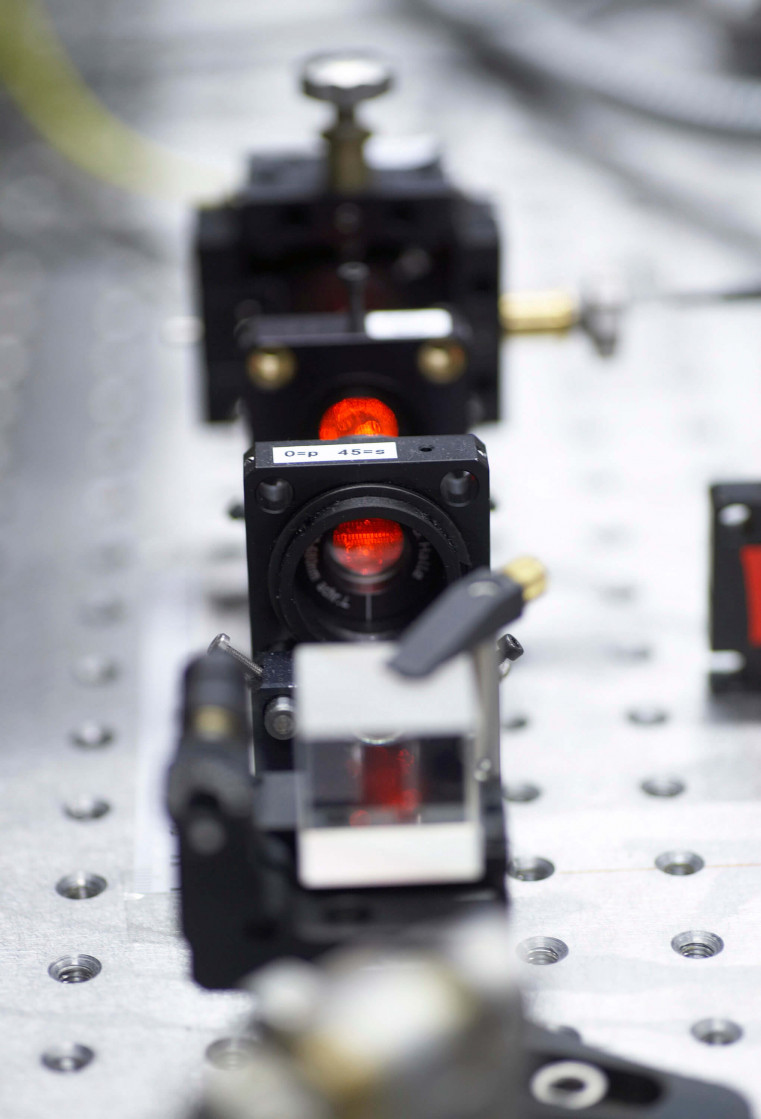

Man muss wissen, dass man mit Licht Fluoreszenzmoleküle nicht nur anregen, sondern auch abregen kann. In der Praxis machen wir das dann so, dass wir die Probe nicht ganzflächig beleuchten, sondern mit einem fokussierten (blauen) Strahl für die Fluoreszenzanregung, der aufgrund der Beugung zwangsläufig einen verwaschenen Brennfleck von 200 Nanometern ausbildet. Markermoleküle, die sich in diesem fluoreszierenden Brennfleck befinden, werden angeregt. Und jetzt kommt der Trick: Wir überlagern diesen runden Anregefleck konzentrisch mit einem ring- oder ‚Doughnut’-förmigen Lichtfleck (d. h. einem Lichtfleck mit einem Loch in der Mitte) einer längeren Wellenlänge (z. B. gelb), der in der Lage ist, die gerade angeregten Moleküle sofort wieder abzuregen. Das hat zur Folge, dass die (z. B. grüne) Fluoreszenz nur noch aus dem Loch des Rings oder des Doughnuts stammen kann, denn auf dem Ring selbst wird sie ja unterbunden. Hinzu kommt noch Folgendes: Je intensiver der ringförmige Abregestrahl, desto kleiner wird der effektive Brennfleck, in dem noch Fluoreszenz erlaubt ist. Im Prinzip kann man so den Brennfleck bis auf die Größe eines Moleküls reduzieren. Und deshalb ist der Durchbruch der Auflösungsgrenze durch das STED-Mikroskop wirklich fundamental. Abbes Beugungsgrenze ist wirklich aufgehoben.

Man sieht das alles allerdings nicht direkt. Wie entsteht ein Bild?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Wenn ich nur mit einem Brennfleck beleuchte, sehe ich nur das Signal von einem Punkt. Um ein Bild zu erhalten, rastert man das Objekt mit dem Brennfleck ab, und zwar, indem man den Strahl bewegt. Das dabei gemessene Fluoreszenzsignal wird im Computer abgespeichert und auf einem Monitor dargestellt. So wird das Bild – ähnlich wie bei einem Röhrenfernseher – Punkt für Punkt schnell aufgebaut. Der punktförmige Bildaufbau ist kein Nachteil, weil er einem dazu verhilft, unerwünschtes Streulicht zu unterdrücken. Das Entscheidende ist aber, dass dieses Verfahren nur auf fokussiertem Licht beruht. Denn fokussiertes Licht ist das einzige Mittel, das Informationen aus der Zelle in 3-D gewinnen kann. So durchbricht die STED-Mikroskopie die wichtigste Begrenzung des wichtigsten hoch auflösenden Abbildungsverfahrens der biomedizinischen Forschung.

Das klingt so wunderbar einfach. Seit wann arbeiten Sie an dem Thema, und wie sind Sie darauf gekommen?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Ich habe meine Doktorarbeit an der Universität Heidelberg gemacht, und zwar bei einem Physik-Professor, der die Firma „Heidelberg- Instruments“ im Technologiepark der Stadt mitgegründet hatte. Diese Firma war im Übrigen der Vorläufer der heutigen Leica Microsystems, die in Kürze das STED-Mikroskop auf den Markt bringt. Ich war Ende der 80er-Jahre als junger Doktorand oft dort, um Experimente durchzuführen. Diese Firma war eine der Ersten, die Laser-Fluoreszenzmikroskope entwickelten und auf den Markt brachten. Diese waren natürlich beugungsbegrenzt, und keiner hatte gedacht, dass an diesem Punkt etwas zu ändern sei.

Ich habe intuitiv gespürt, dass hier etwas noch nicht zu Ende gedacht ist und dass man was Grundlegendes daraus machen könnte, nämlich die Beugungsgrenze zu durchbrechen. Zunächst war das nichts als ein Gefühl, dass „da was drin ist“! Ich war getrieben vom Spaß daran, neue physikalische Wirkprinzipien zu entdecken und zu zeigen, dass man eine Hürde nehmen kann, die unüberwindbar schien. Und Spieltrieb war auch dabei. Und ein bisschen saß mir auch der Schalk im Nacken. Ich wollte dem scientific mainstream zeigen, der damals einen anderen Weg einschlug, dass es geht: Wartet ab, Ihr werdet noch Eure Augen reiben! Die enorme Bedeutung, die es am Ende haben würde, war für mich damals zweitrangig.

Zunächst habe ich mich nach der Promotion quasi als „freier Erfinder“ hingesetzt und mir zunächst die 4Pi-Mikroskopie ausgedacht und sie patentiert. Dies ist ein Vorläuferverfahren der STED-Mikroskopie, das zwei Objektive benutzt, um die Auflösung senkrecht zur Fokalebene zu erhöhen. Mit dieser ersten Idee bin ich hausieren gegangen, und ich konnte auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft davon überzeugen, mir ein Postdoktorandenstipendium zu geben, um zunächst am Europäischen Molekularbiologischen Labor (EMBL) in Heidelberg zu arbeiten.

Ich hatte aber am EMBL kein eigenes Labor und daher auch nicht die Möglichkeit, diese Ideen konsequent zu verfolgen. Auch hatte ich keinen akademischen Förderer, der mich hätte irgendwo einführen können, nach dem Motto: „Dieser Kerl hat eine interessante Idee, gib ihm doch mal eine Chance …“.

Ein finnischer Laborkollege am EMBL – und jetzt sehr guter Freund – plante zurück nach Finnland zu gehen. Er schlug mir vor, doch mitzukommen, und machte mich mit einem finnischen Professor bekannt, der mir in seiner Abteilung den Freiraum anbot, der Auflösungsfrage nachzugehen. Als dann noch die finnische Akademie dieses Vorhaben mit einem weiteren Zwei-Jahres-Stipendium unterstützte, ging ich im Spätsommer 1993 nach Finnland in die Stadt Turku.

Kaum ein paar Wochen da, kam mir an einem Samstagvormittag – in einem Physikbuch stöbernd – die Idee zur STED-Mikroskopie. Mir wurde schlagartig klar, dass es zumindest einen Weg gab, die Auflösungsgrenze mit fokussiertem Licht zu durchbrechen. Zusammen mit einem Freund aus Heidelberg, den ich dann anrief und dem ich die Idee erzählte, schätzten wir die Auflösung ab, die mit damaliger Lasertechnik zu erreichen war, und meldeten die STED-Mikroskopie zum Patent an. Dabei hat uns die Patentstelle der Fraunhofer-Gesellschaft – sehr weitsichtig – finanziell geholfen, denn wir hätten es nicht bezahlen können.

Denn es war noch ein langer Weg. Um die STED-Mikroskopie auszuprobieren, benötigte man relativ aufwendige, gepulste Laser, die man nicht in der Laborecke stehen hatte. Ich wollte auch aus privaten Gründen – meine Freundin war in Heidelberg geblieben – wieder zurück, um die Idee in einem selbst angeleiteten Labor umzusetzen. Es sollten dann fast vier Jahre werden, bis ich nach Deutschland zurückkehren konnte. Die Beugungsgrenze mit normaler Optik überwinden? Das soll gehen? Und auch der ungewöhnliche Karriereweg hat nicht gerade Türen geöffnet.

Doch die Zeit in Finnland war fruchtbar und spannend. Auch war ich eine kurze Zeit in Oxford, weil das Stipendium, von dem ich lebte, dafür vergeben war. Schwierig waren das Durchhangeln von einem Stipendium zum anderen und das Leben aus dem Koffer. Als die Finanzierung durch die finnische Akademie auszugehen drohte, konnte ich eine finnische Firma überzeugen, mein privates 4Pi-Mikroskopie-Patent in Lizenz zu nehmen. Auch diesmal hat mir die Patentstelle der Fraunhofer-Gesellschaft geholfen. Als Hauptgegenleistung überwies die Firma Geld auf das finnische Universitätskonto. Das reichte für ein knappes Jahr Forschung auf Sparflamme, und so ging es dann weiter.

Die Situation änderte sich schlagartig, als der damalige geschäftsführende Direktor des Max-Planck-Instituts für Biophysikalische Chemie, Dr. Tom Jovin, auf das Konzept der STED-Mikroskopie aufmerksam wurde. Ich habe die Idee hier am Göttinger Institut vorgestellt, und das damalige Direktorium entschied sich, mir eine Fünf-Jahres-Stelle als Leiter einer Max-Planck-Nachwuchsgruppe anzubieten. So kam ich quasi über Nacht aus einer „Von-der-Hand-in-den-Mund-Position“ an ein renommiertes Forschungsinstitut. Zunächst konnte ich es kaum fassen: Es war wie eine Rettung. Hinzu kam noch eine Förderung vom Bundesforschungsministerium, und nach knapp zwei Jahren hatten meine Mitarbeiter und ich das Labor aufgebaut. Nun konnten wir uns daran machen, die Idee der STED-Mikroskopie auszuprobieren.

Sie sind ja verheiratet und haben Kinder, das ist dann nicht so einfach ...

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Sicherlich. Meine Frau, die als Ärztin in der Uniklinik arbeitet, habe ich vor neun Jahren in Göttingen kennen gelernt, und unsere Zwillinge haben gerade angefangen zu laufen. Eine Familie zu gründen war mir immer wichtig. Es hat sich aber zeitlich hinausgeschoben. Dafür habe ich es jetzt viel leichter.

Nachfrage: Ist das, was Sie entwickelt haben, die konsequente Weiterentwicklung einer bestehenden Technologie, oder ist es eine echte Innovation?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Es ist ein Bruch mit dem, was bisher die Regel war, das kann man so sagen. Die Physiker hatten es aufgegeben, das Auflösungsproblem zu knacken, und die Biologen, die damit konfrontiert waren, hatten dazu keinen Zugang, denn es ist ein physikalisches Problem. Hinzu kam, dass sich die Physik in eine ganz andere Richtung entwickelt hatte. Optik klang in den 90ern, na ja, etwas unmodern. Die spannenden Fragen hat man in der Festkörper- und Elementarteilchenphysik gesehen. Und jeder Physiker wusste: Licht wird als Welle gebeugt. Also kann man diesen Lichtfleck einfach nicht kleiner machen. Und weil man ihn nicht kleiner machen kann, wird man auch keine Lösung finden. Fertig, aus.

Mein siebter Sinn sagte mir aber: Das kann es nicht gewesen sein. Zumindest was die Fluoreszenzmikroskopie betrifft, war ich mir da sicher. Auch war ich mir darüber im Klaren, dass es außer der STED-Idee noch andere Ansätze geben musste. Und das hat sich dann auch bestätigt. Es gibt mittlerweile eine ganze Familie von Ideen, die man in unterschiedlichen Formen ausspielen kann, von denen sicher die eine oder andere sehr wichtig werden wird.

Was hat denn der „normale“ Mensch von dem, was bei Ihnen entwickelt wurde?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Er kann sich mehr berechtigte Hoffnungen machen, dass man am Ende viel besser verstehen wird, was es heißt, wenn er krank ist. Wir werden viel besser in der Lage sein, die Achillesferse einer Krankheit zu erkennen und sie effektiv zu bekämpfen. Max Planck sagte einmal: „Dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen“. Abgewandelt dazu kann man sagen: Dem nebenwirkungsfreien Behandeln von Krankheiten muss die Erkenntnis vorausgehen, was die Krankheit auf molekularer Ebene wirklich ausmacht. Sonst laufen wir Gefahr, dass Medikamente ineffektiv wirken oder „Kollateralschäden“ anrichten.

Nehmen wir doch die Entwicklung von Medikamenten. Wenn wir viel besser sehen können, wie ein Medikament in der Zelle genau wirkt, dann ist das für die Medikamentenentwicklung ungeheuer wichtig. Es würde viele Tierversuche erübrigen, Nebenwirkungen reduzieren und die Entwicklungszeit enorm verkürzen. Und davon hat der normale Mensch eine Menge.

Die STED-Mikroskopie ist eine Ausformung eines grundlegenden Konzeptes. Können Sie uns sagen, welche weiteren Varianten es gibt?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Das STED funktioniert so, dass man einen angeregten Farbstoff abregt, und zwar so, dass sich die effektive Größe des Fluoreszenzflecks verkleinert. Es gibt viele andere molekulare Mechanismen, die einen Farbstoff am Fluoreszieren hindern. Ohne zu sehr in die Details zu gehen: Farbstoffe können in verschiedenen Anordnungszuständen sein, so dass die Moleküle eine etwas andere Atomanordnung haben. So können sich Atomgruppen beispielsweise umlagern. Und man kann mit diesen Tricks genauso Fluoreszenz ausschalten wie im STED-Verfahren. Und letzten Endes den Fluoreszenzfleck genauso verkleinern. Der Vorteil dieser neuen Varianten ist aber, dass man eine weniger aufwendige Lasertechnik braucht. Man kann prinzipiell sogar mit LEDs arbeiten.

Wenn ich das einfach übersetze: Dadurch, dass Sie das Prinzip verändert haben, haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, die Mikroskopie auf unterschiedliche Anforderungen hin zu fokussieren ...

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Genau. Das STED-Verfahren ist ein Paradigma oder ein Prototyp für eine Grundidee, die Abbesche Beugungsgrenze zu durchbrechen. Die Abbesche Beugungsgrenze behindert aber nicht nur die Mikroskopie, sondern auch einen anderen sehr wichtigen Technologiebereich, nämlich die Mikrolithographie, d. h. die Herstellung von Computerchips. Prozessoren und Speicherelemente konnten immer leistungsfähiger werden, weil ihre Mikrostrukturen – heute Nanostrukturen – immer feiner wurden. Zum Beispiel beträgt bei einem modernen Pentium-Prozessor die feinste Leiterbahn knapp 80 Nanometer. Auch hier tritt ein ähnliches Problem auf wie bei der Zelle: Man muss die Struktur vermessen, um sicher zu sein, dass der Herstellungsablauf stimmt. Und der sieht so aus, dass man die gewünschte Struktur zuerst auf einen Photolack überträgt, der dann genau überprüft werden muss. Also was macht man? Man baut in die Fertigungsstraße ein Elektronenmikroskop ein, um die Photolack-Nanostruktur zu vermessen – trotz Komplexität, Vakuum etc. Es gab ja keine Alternative. Wir haben gezeigt, dass man mit STED-Mikroskopie Strukturen von 60 Nanometern und sicherlich auch darunter auflösen kann, wenn man sie entsprechend fluoreszenzmarkiert. Somit könnte die STED-Mikroskopie oder ein verwandtes Verfahren die Chipherstellung beschleunigen oder verbilligen.

Aber noch viel grundlegender als das ist Folgendes: Die Idee der STED-Mikroskopie lässt sich auch umdrehen. Man kann nämlich nicht nur feine Strukturen sehen, sondern im Prinzip auch schreiben! Das ist in der Tat ungemein spannend!! Warum?

Abbes Gesetz sagt ja, dass man den Lichtfleck nicht kleiner machen kann als etwa die halbe Wellenlänge. Und das hat enorme Konsequenzen für die Herstellung von Mikrostrukturen. Noch Mitte der 80er-Jahre wurden Computerchips mit sichtbarem Licht geschrieben. Um immer kleinere Strukturen zu schreiben, mussten die Lichtflecke immer kleiner werden, ergo die Lichtwellenlänge viel kürzer. In den 90ern ging man zu ultraviolettem Licht mit noch kürzeren Wellenlängen über. Das wäre an sich auch okay. Das Problem ist nur: Je kürzer die Wellenlänge, desto schwerer ist das Licht zu fokussieren. Denn das Material, aus dem man die Objektive herstellt, macht nicht mit. Die Kosten für ein solches „Objektiv“ betragen Millionen. Aber um die Computerchips in den nächsten Jahren noch leistungsfähiger zu machen, verlangt Abbes Gesetz noch kleinere Wellenlängen. Und die bekommt man nur durch Röntgenlicht. Doch Röntgenlicht ist noch schwerer zu bündeln als UV-Licht! Und so nimmt es nicht Wunder, dass in den USA und Japan enorme Anstrengungen unternommen werden, Röntgenstrahlen für die Mikrochipherstellung zu etablieren. Der Aufwand geht in die Milliarden ...

Der Witz ist jetzt folgender: Mit clever ausgesuchten Photolacken kann das Prinzip von STED auf Strukturenschreiben erweitert werden: Wenn man mit STED ultrascharfe Fluoreszenzflecke machen kann, so sollte man auch Nanostrukturen schreiben können, und zwar indem man den ultrascharfen Fleck in den Photolack „einfriert“, also eine permanente Materialveränderung durchführt. Der Punkt ist also: Mit einer Abwandlung der STED-Idee kann man prinzipiell beliebig feine und beliebig dichte Strukturen schreiben – und das mit sichtbarem Licht und herkömmlichen Objektiven! Das ist eine überraschende und technologisch ungemein wichtige Einsicht. Und eine, die beachtliche ökonomische Bedeutung erlangen kann. Die Herstellung von Nanostrukturen ist ein Milliardenmarkt. Wir haben deshalb diese Idee patentiert, und die Max-Planck-Gesellschaft hat dieses Grundlagenpatent weltweit angemeldet. Am Massachusetts Institute of Technology hat man unsere Idee auch aufgegriffen, und wir wollen mal schauen, wohin das führt ...

Und noch was. Dieses Beispiel zeigt: Wenn man wie wir an der Max-Planck-Gesellschaft an Grundlagenproblemen arbeitet, so kann man sehr fundamentale Prinzipien entdecken, die am Ende eine große Tragweite haben. In unserem Beispiel: Die Überwindung der Beugungsgrenze hat enorme Implikationen sowohl für die Lebenswissenschaften als auch für die Herstellung von Computerchips. Der daraus entstehende Markt und die volkswirtschaftlichen Konsequenzen sind kaum absehbar. Und das ist das Faszinierende an einem prinzipiellen Durchbruch!

Sie sind in der Nominierung zum Deutschen Zukunftspreis als Einzelperson benannt. Innovationen sind normalerweise aber Teamleistungen. Sie sagten auch schon, dass Sie nicht der Generalist sind, der alles alleine im Kämmerchen gemacht hat. Demnach steht auch hier ein Team dahinter?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Ein sehr fähiges Team, das sehr motiviert ist und sehr an diese Grundideen glaubt. Ich habe zunächst alleine angefangen, und dann sind immer mehr ins Team gekommen und haben eine Arbeitsgruppe gebildet. Viele haben in meiner Arbeitsgruppe ihre wissenschaftliche Ausbildung gemacht und sie dann auch wieder verlassen. Es gibt zwei Kollegen, die auch schon in Finnland dabei waren. Die wissenschaftlichen Ansätze sind Individualleistung, aber um ein solches Unterfangen umzusetzen, müssen viele Hürden genommen werden. Und gerade wenn man interdisziplinär arbeitet, ist es wichtig, sehr gute Leute aus allen Fachrichtungen dabeizuhaben, die helfen, diese Hürden zu nehmen. Auch bei diesem Projekt ist es so, dass talentierte Teammitglieder über Jahre hinweg mit Spaß daran gearbeitet haben, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Sie sind ins Ausland gegangen, weil Sie hier keine Unterstützung für Ihre Ideen gefunden haben. Ist das symptomatisch für den Zustand unserer „Wissensgesellschaft“?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Ich möchte ungern pauschal Kritik üben. Man kann auch die Situation Anfang der 90er-Jahre nicht mit der von heute vergleichen. In der Zwischenzeit wurden deutlich bessere Strukturen geschaffen, junge Individualisten zu fördern. In den 80er- und 90er-Jahren war es aber noch so, dass man, um eine akademische Karriere zu machen, sich als Habilitand an einem Lehrstuhl verdingen musste – das war der übliche Weg. Wenn man mit einer „Queridee“ kam und nicht von einem Professor „entdeckt und gefördert“ war, so hat man nicht ins Schema gepasst. Das ist heute besser. Die Max-Planck-Gesellschaft hat beispielsweise das Konzept der selbstständigen Nachwuchsgruppen erheblich ausgebaut: Hier suchen wir händeringend nach Individualisten mit „verrückten“, aber realistischen Ideen. Ich bin ja am Ende in den Genuss dieser Förderung gekommen. Und die meisten meiner Kollegen sehen das genauso: Eine junge Persönlichkeit, die mit originellen Ansätzen ein wichtiges Ziel verfolgt, soll großzügig unterstützt werden – auch wenn man nicht hundertprozentig weiß, ob es gut geht. Die Volltreffer machen das Risiko wett.

Das Kriterium einer Nominierung zum Deutschen Zukunftspreis ist das der Innovation, diese wird Ihrem Projekt zugeordnet. Was ist Innovation ganz grundsätzlich für Sie?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Innovation ist, wenn man etwas Neues schafft, das einen überraschenden Charakter hat. Man kann natürlich immer etwas Neues schaffen, indem man etwas Bestehendes verändert oder weiterentwickelt. Dadurch wird es neu – ohne Frage. Aber es ist nicht unbedingt innovativ! Ich finde, Innovation ist es dann, wenn andere es nicht erwartet hätten. Innovation ist also nicht etwas, womit man rechnen kann, wenn einer sich hinsetzt und seinen Job macht.

Mehr noch: Eine richtige Innovation, finde ich, hat auch ein bisschen was mit Kunst zu tun. Ich glaube sogar, ein guter Wissenschaftler oder Erfinder hat vieles mit einem Künstler gemeinsam. Ich habe mal ein Zitat von einem französischen Kollegen gelesen, das mich sehr berührt hat. Sinngemäß übersetzt heißt das: Im Grunde genommen funktioniert der Wissenschaftler wie ein Künstler: über Imagination. Begibt er sich auf den Weg, so stellt er sich im inneren Auge vor, wie die Lösung des Problems aussehen könnte. Wo sich die Wege des Künstlers von denen des Wissenschaftlers am Ende trennen, ist die kritische Überprüfung. Der Wissenschaftler muss am Ende prüfen, ob seine Imagination der harten Realität der Natur standhält. Aber der initiale Schritt ist wie bei einem Künstler: intuitiv, imaginativ. Ich glaube, ein Wissenschaftler, der wirklich Neues schafft, hat eine künstlerische Ader.

Wollten Sie irgendwann einmal aufgeben?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Richtig ernsthaft nicht, nein. Obwohl ich mal kurz davor war. Ich kann das auch zeitlich festmachen: 1995 habe ich mich – noch von Finnland aus – an der Fachhochschule Mannheim als Fachhochschullehrer beworben. Wenn ich genommen worden wäre, wäre dieses Projekt nicht zustande gekommen, zumindest nicht unter meiner Anleitung. Die haben mich nicht genommen und auch offen gesagt, dass es schade wäre, nicht weiterzumachen. Ich war natürlich enttäuscht. Von einem Stipendium zum nächsten hangelnd und ohne Sozialversicherung hatte ich das Scheitern vor Augen. Doch dann hat die EU-Kommission doch ein weiteres Stipendium genehmigt. Und zehn Monate darauf hat sich das Göttinger Max-Planck-Institut entschieden, der Idee eine Chance zu geben.

Das heißt, dass Sie zwischendurch mit sehr geringen Mitteln auskommen mussten?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Ja, definitiv. In Finnland habe ich sehr, sehr bescheiden gelebt und selbst Konferenzreisen mit meinem knappen Stipendium finanziert. Ich musste ja für die Idee werben. Ich kann es offen sagen: Ich hatte sieben Jahre nach der Promotion und bei einem typischen 12- bis 14-Stunden-Tag gerade mal 5.000 D-Mark auf dem Konto. Mein Auto hatte Schrottwert, und so sah es auch aus. Das hat mir aber nichts ausgemacht, weil ich ja in der Sache weiterkommen wollte. Und es ging ja am Ende gut, und ich bin heute sehr glücklich, dass es so gelaufen ist.

Das ist Vergangenheit: Sie sind inzwischen mit etlichen Ehrungen bedacht worden. Wie ist das mit solchen Preisen: Hilft das bei der Entwicklung eines Projektes? Dass sie die Seele streicheln, ist eine Sache, aber haben sie auch einen effektiven Nutzen?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Ich denke schon, ja. Für einen Wissenschaftler ist es immer eine große Bestätigung und sicherlich auch eine Ermunterung, wenn man einen Preis bekommt. Als Wissenschaftler arbeitet man natürlich nicht primär für Geld, schon eher für Anerkennung. Und Preise sind die höchste Form der Anerkennung. Und sie helfen auch, die Arbeit einem breiten Publikum zugänglich zu machen, und das hat wiederum einen positiven Effekt für die Arbeit.

Ein Kriterium für die Nominierung ist ja auch die Marktfähigkeit des Projektes. Wie sieht es mit Ihrem aus? Ganz profan: Was kostet so ein Gerät, wie groß ist der Markt dafür? Gibt es Wettbewerber?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Die Firma Leica Microsystems in Mannheim hat angekündigt, das STED-Mikroskop 2007 auf den Markt zu bringen. Sie hat einen beachtlichen Teil ihrer Entwicklungsmannschaft darauf abgestimmt. Es ist das erste kommerzielle Mikroskop, das seit Abbes Zeiten eine deutlich höhere Auflösung in der Fokalebene liefert. Das sollte sich nicht schwer verkaufen … und es ist noch konkurrenzlos.

Die Mannheimer Gruppe von Leica Microsystems geht ursprünglich tatsächlich auf die von meinem Doktorvater mitbegründete Heidelberger Firma zurück. Sie hat die exklusive Verwertung übernommen. Leica ist ein kompetenter Partner, weil er 20 % des Weltmarkts an Forschungs-Lichtmikroskopen innehat, und der ist mehr als eine Milliarde Euro groß. Im High-End-Bereich der Laser-Rastermikroskope beträgt ihr Anteil sogar mehr als 30 %. Das STED-Mikroskop wird nicht nur Leicas Marktanteil erhöhen. Was noch wichtiger ist: Der Markt wird mit der Leistungsfähigkeit der Mikroskope wachsen. Denn eine Klinik oder eine Universität in Amerika, Europa, Japan oder auch anderswo wird sich von Fall zu Fall schon überlegen müssen, ob sie als Nächstes ein Elektronenmikroskop oder vielleicht doch lieber ein STED-Mikroskop kauft.

Doch die größte Wertschöpfung, die hier entsteht, ist nicht nur im Nettoverkaufspreis pro Stück zu suchen. Es sind die neuen Erkenntnisse in der Gesundheitsforschung und alles, was sich daraus ableitet: neue Therapieformen, neue Medikamente und die damit verbundenen Werte. Dieser Markt hat nicht nur eine andere Größenordnung, sondern auch eine menschliche Dimension. Die damit geschaffenen Werte sind viel größer und manchmal – im positiven Sinne – unbezahlbar. Ich freue mich, dass dieses Mikroskop nächstes Jahr auf den Markt kommt.

Das erfolgt in Abstimmung mit Ihnen?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Ja, aber nicht im Detail. Es ist so, dass Spitzen-Doktoranden aus meiner Arbeitsgruppe nach ihrem Abschluss zu Leica gewechselt sind. Das ist der effizienteste Know-how-Transfer, den man sich vorstellen kann. Er bringt die Firma automatisch auf den neuesten Stand und auf neue Ideen, um in der internationalen Konkurrenz zu bestehen.

Und Ihre Vision ist, dass jede Klinik, jedes Institut mit einem solchen Mikroskop ausgestattet ist?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Auf jeden Fall. Es ist das erste Mikroskop seit 130 Jahren, das höhere Auflösung bietet. Man kann durch Verbesserung des Verfahrens letztendlich bis zum Limit, also bis auf molekulare Auflösung, vordringen. Das ist sehr wichtig. Und es ist eine Entwicklung, die aus Deutschland kommt und nicht etwa über Vorarbeiten aus Amerika oder Japan. Im Gegenteil: In Amerika hat das Howard Hughes Medical Institute, die angesehenste private amerikanische Forschungsorganisation, ein neues Institut gegründet, mit 100 Millionen Dollar Jahresetat, deren erklärtes Ziel ist, Lichtmikroskope mit Nanoauflösung und die Abbildung des Zellinnern zu realisieren. Kollegen aus der Max-Planck-Gesellschaft und auch ich waren dort als Berater eingeladen. Es liegt auf der Hand, wer wen zum Vorbild hatte. Jetzt gibt es auch in den USA Gruppen, die an diesem Thema arbeiten. Selbst die Art und Weise, Projekte zu finanzieren, ist nicht jener der Max-Planck-Gesellschaft unähnlich: direkte Grundfinanzierung. Das Schreiben von Forschungsanträgen ist sogar verboten, damit der Wissenschaftler keine Zeit mit Bürokratie verliert! Das ist neu für Amerika. Hinzu kommen gut ausgestattete Werkstätten und eine Infrastruktur, wie sie bisher fast nur in Max-Planck-Instituten zu finden war. Dieses Super-Institut nimmt diesen Herbst seine Arbeit auf – vor den Toren von Washington D.C. –, und die Auflösungsfrage im Lichtmikroskop ist dort ein Top-Thema.

Nochmal weg von der Vision zur Realität: Wo wird oder würde produziert? Leica ist international aufgestellt: Gerne werden Projekte aufgekauft und dann irgendwo produziert ...

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Nein, die Wertschöpfungskette ist in Deutschland: Entwicklung, Produktion und ein Großteil des Vertriebs. Leica Microsystems ist an mehreren Standorten in Deutschland vertreten und aus den alten Ernst-Leitz-Werken in Wetzlar hervorgegangen. Es ist ein Flaggschiff der deutschen feinoptischen Industrie, das im Laufe seiner langen Geschichte legendäre Produkte auf den Markt gebracht hat.

Alle Arbeitsplätze sind in Deutschland. Die Firma war viele Jahre im Besitz einer internationalen Holding und hat seit kurzem eine amerikanische Eigentümerin, der auch andere Firmen in Deutschland gehören. Aber ich habe keine Angst, dass diese Arbeitsplätze verlagert werden. Das geht mit Handys oder PCs, aber nicht mit High-End-Optik. Die lebt vom Know-how ihrer Mitarbeiter – bis hinunter zum Meister und Feinoptiker –, und der geht nicht nach Shanghai. Jahrzehnte lang gewachsene persönliche Erfahrung und Fingerfertigkeiten zu transferieren funktioniert nicht oder ist unrentabel. Und warum auch? Der Wissensvorsprung und das Know-how in Sachen Optik sind in Deutschland einfach Spitze. Das lässt vergleichsweise hohe Produktionskosten zu. Und im Gegensatz zu vielen anderen Industrieländern haben wir eine gewachsene und dynamische optische Industrie. Und die ist von Forschungsinstituten flankiert, die hervorragende Fachkräfte liefern und so die Produkte auf höchstem Level halten. Im Übrigen: Rund 65 % aller High-End-Lasermikroskope, die in der Welt verkauft werden, sind in Deutschland entwickelt und produziert.

Wie sind Sie eigentlich zu Ihrer Leidenschaft – der Physik – gekommen? Ist das eine familiäre Prägung von zu Hause? Wo kommt es her? Woher stammt die Neugier?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Was mir bei der Physik schon immer Riesenspaß gemacht hat, war, etwas genauer zu verstehen. Es hat mir Spaß gemacht, ein Gespür dafür zu bekommen, wie etwas in der Natur abläuft und was der tiefere Grund für das und jenes ist. Das ist ja genau das, was die Physik in letzter Konsequenz ausmacht: Sie versucht, komplexe Phänomene oder Phänomene, die komplex erscheinen, auf einfache Prinzipien zurückzuführen, aus denen heraus man das Komplexe verstehen kann. Das versucht letztendlich jede Wissenschaft, aber der Physik gelingt es relativ gut, weil sie sich im Wesentlichen mit unbelebter Materie auseinander setzt, die an sich einfacher gestrickt ist.

Was macht zum Beispiel elektrischen Strom aus? Warum läuft der so und nicht anders? Das hat mir schon als Schüler Spaß gemacht. Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich phantastische Physiklehrer an der Schule hatte. Und auch in Heidelberg hatte ich Hochschullehrer, denen man die Freude angemerkt hat, Physiker zu sein, Forschung zu machen und Dinge verstehen zu wollen. Das waren Leute, deren Beruf eine Berufung war. Das kam rüber, und das hat mich natürlich ermutigt, das in meinem Leben auch tun zu wollen – einfach weil es Spaß gemacht hat.

Was wollten Sie denn als Kind werden?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Schon als Kind wollte ich wissen: Warum ist das so? Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist, dass ich auf der Brücke über einem Bach stand und runtergeschaut habe, wie das Wasser darunter fließt und wie das Wasser durch Steine abgelenkt wird – und ich habe mich gefragt, warum es manchmal sprudelt. Das hat mich fasziniert.

Diese Faszination, glaube ich, ist angeboren. Man kann sie mit Erziehung sicherlich fördern, aber es ist ein Wesenszug. Der hat es mir leichter gemacht, mich in der Physik wohl zu fühlen.

Was treibt Sie heute an?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Was mich antreibt, ist die Erkenntnis, dass meine Mitarbeiter und ich an etwas wirklich Wichtigem arbeiten. Und den Boden für grundsätzliche Fortschritte bereiten. Das finde ich extrem faszinierend. Das kann ein Durchbruch sein, wie er nur wenigen vergönnt ist zu erleben.

Diese Erkenntnis ist aber auch eine Verpflichtung ...

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Richtig. Aber trotzdem, locker formuliert: Selbst wenn mir morgen etwas zustößt, die Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Es ist klar, dass sie kommt. Die Prinzipien sind verstanden, und die Nano-Auflösung wird sich durchsetzen, weil der Bedarf daran enorm ist. Wir haben das Tor dazu aufgestoßen. Das können wir uns auf die Fahnen schreiben.

Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie gute Lehrer hatten. Gab es sonst noch Vorbilder oder Ereignisse, die Ihre berufliche Laufbahn besonders beeinflusst haben?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Wenn ich es an bestimmten Ereignissen festmachen müsste, eigentlich nicht. Es ist eine Tatsache, dass ich in Physik und Mathematik erfolgreich war. Ich habe zum Abitur den Physikpreis meines Gymnasiums bekommen. Das war sicher ermutigend und hat mich weiter bestärkt in der Absicht, Physik zu studieren und nicht etwas Praktischeres, wie z. B. Ingenieurwissenschaften, wo die beruflichen Perspektiven besser umrissen waren. Im Physikstudium lernt man wenig, was man später direkt umsetzen könnte. Aber man wird animiert, darüber nachzudenken, warum und wie etwas abläuft.

Sie haben auch leicht gelernt?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Ja. Aber ich habe es mir immer schwer gemacht, verstehen zu wollen: Was steckt eigentlich dahinter? Deshalb habe ich mich z. B. lange im Studium aufgehalten mit Sachen, wo andere leichter drüber weggegangen sind. Ich wollte wissen: Wie kann ich diese oder jene Beobachtung auf noch etwas Grundsätzlicheres zurückführen? Was ist eigentlich des Pudels Kern? Das hat mich immer interessiert. Ich habe mich z. B. für eine Experimentalphysik-Prüfung, die zum Vordiplom sehr wichtig war, drei Monate vorbereitet, weil ich wirklich den Stoff genau verstanden haben wollte. Etwas „anlernen“, das hat mich nicht interessiert. Ich hab als Physiker immer verabscheut, wenn manche gesagt haben: Ja, hier geht es um das oder bei der Sache geht es um dies. Das „um“ hat mich nie interessiert, sondern nur das „warum“. Warum zerfällt ein Kern? Nicht, dass er zerfällt. Das war auch der Vorteil des Studiums in Heidelberg, da musste man alle Prüfungen an einem Stück machen, was einen gezwungen hat, die Sachen zu verstehen und zu verknüpfen. Für Auswendiglernen war es einfach zu viel Stoff. Und ich hatte Hochschullehrer, die das gefördert haben, sich zu überlegen, warum etwas passiert.

Gehört Zähigkeit zu Ihren Charaktereigenschaften bzw. welche waren Ihnen besonders förderlich – oder gab es auch eine, die Ihnen hinderlich war?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Ich habe keine Schwierigkeiten damit gehabt, zumindest zeitweise, in der Wissenschaft als Außenseiter zu gelten, etwas zu machen, was vielleicht nicht auf der Tagesordnung stand. Im Gegenteil, ich habe mich in dieser Rolle einen Tick wohler gefühlt, denn dadurch hatte ich ein bisschen das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Wenn Leute – ich sage es mal despektierlich – mit dem Strom geschwommen sind, also das gemacht haben, was en vogue war, dann hatten die immer mit Konkurrenten zu kämpfen, mussten sich im täglichen Kampf verschleißen und hatten oft mit sehr vorhersagbaren Dingen zu tun. Ich will das nicht zu sehr abwerten, das ist auch wichtig. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt, wenn ich aus der Reihe tanzen konnte, Steine umzudrehen, die andere nicht umdrehen würden, weil sie glaubten, da sei nichts darunter.

Was tun Sie eigentlich gegen Stress, womit entspannen Sie sich?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Gott sei Dank habe ich so viel Spaß an dem, was ich mache, dass ich es zumindest die letzten Jahre nicht als Stress empfunden habe. Den gab es am Anfang, als es um die Existenz ging. Da macht man sich Sorgen, wie es weitergeht ... Aber jetzt macht es einfach Spaß, mit meinen Leuten zu arbeiten und etwas zu bewegen. Einige meiner Mitarbeiter sind hier auch nach der Promotion geblieben, weil sie merken, dass unsere Themen interessant und wichtig sind. Eigentlich habe ich keinen Stress. Ich bin in der glücklichen Situation, Beruf und das, was mich innerlich antreibt, vereinen zu können.

Und was passiert bei Ihnen, wenn Sie wirklich Freizeit haben?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Derzeit beschäftige ich mich sehr viel mit meiner Familie und mit den Kindern. Mit denen war ich heute Morgen erst mal zwei Stunden beschäftigt. Es sind Zwillinge, die gerade anfangen zu laufen. An Wochenenden nehme ich mir Auszeit für die Kinder, und neuerdings fahre ich auch abends früh genug nach Hause und bringe sie zu Bett. Lieber arbeite ich am Abend noch etwas zu Hause.

Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Zu sehen, dass das STED oder ein ähnliches Verfahren in jedes Labor der medizinischen Grundlagenforschung Einzug findet und unser Kenntnisstand der Medizin sich radikal verändert. Ich hätte dann das Gefühl, etwas bewegt zu haben. Das wäre einfach toll!

Was ist Glück für Sie, und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Das haben Sie schon fast beantwortet ...

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hell

Ich denke, zum persönlichen Glück gehört einfach, dass man immer eine Perspektive, immer etwas Faszinierendes vor sich hat. Und in dieser Situation bin ich, das ist für mich Glück. Ich glaube, Glück ist nicht, vieles zu haben. Ich glaube, Haben bedeutet Stillstand. Wenn etwas vorwärtsgeht, wenn eine Perspektive da ist, die einem etwas Neues eröffnet, das viel versprechend ist, das ist Glück.

Gebärdensprache

Gebärdensprache

Leichte Sprache

Leichte Sprache